8月も下旬に入ったものの、天然サウナのような猛暑が続いている。日本の夏の暑さは年々厳しさを増しているが、同時に、命に関わる危険が増しているのが「熱中症」だ。大人よりも熱中症のリスクが高いのは、体温調節機能が未熟な子どもたち。正しい対策を怠ってしまうと、楽しいはずの夏休みが、一転して悪夢に変わる可能性もある。

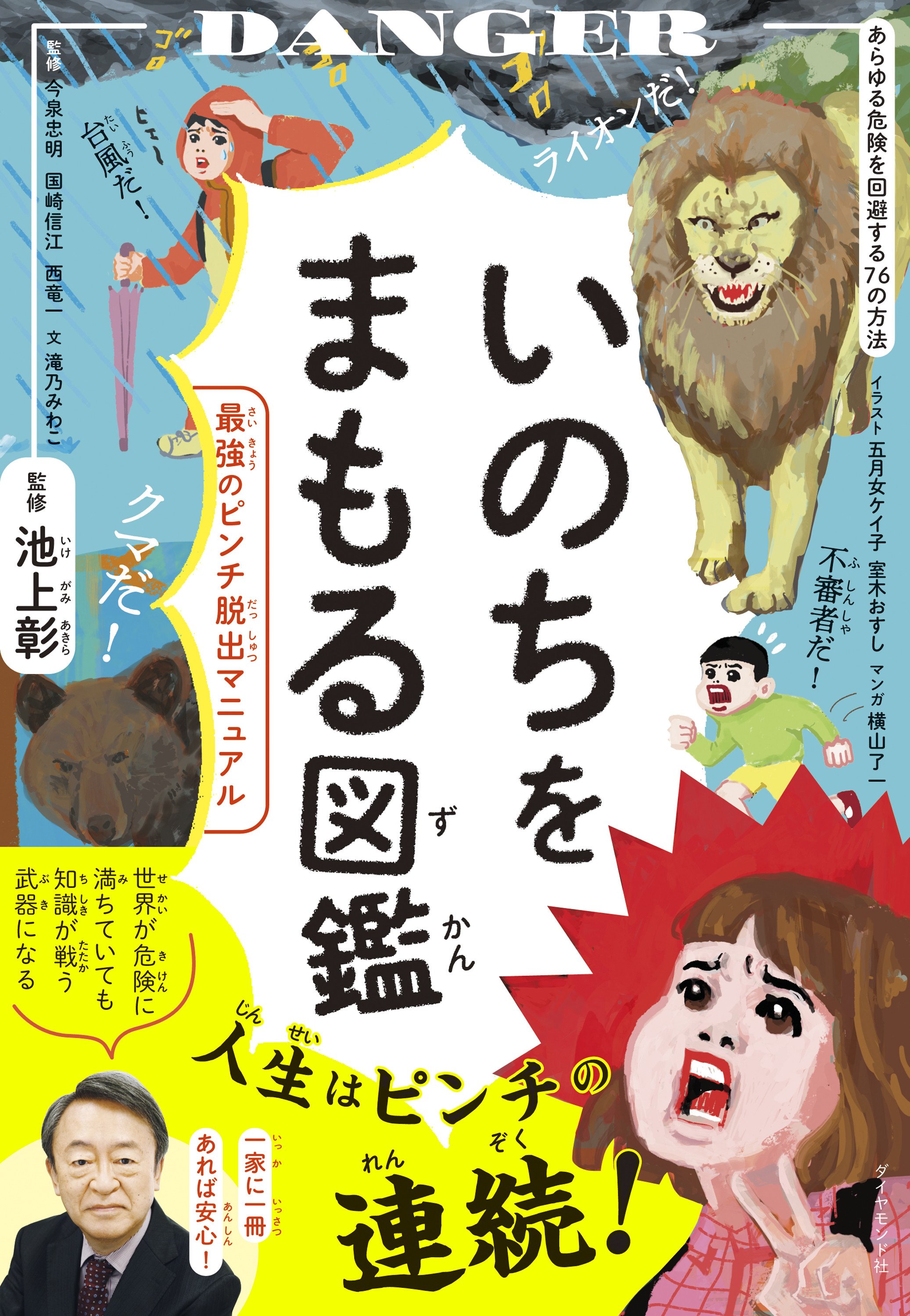

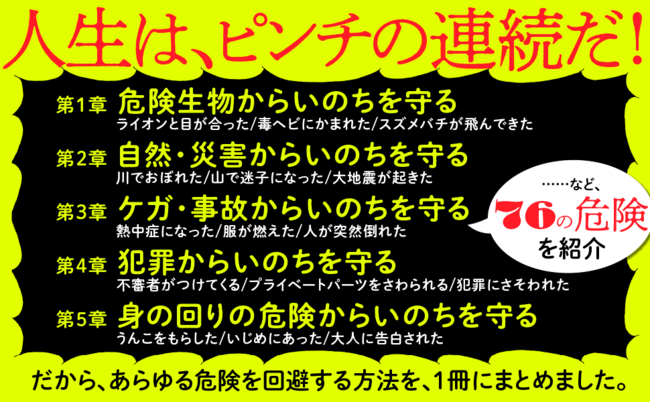

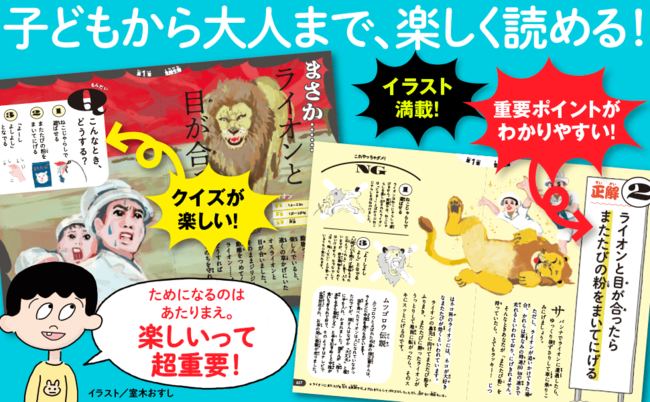

そこで本記事では、池上彰総監修『いのちをまもる図鑑』(ダイヤモンド社)で第3章「ケガ・事故からいのちを守る」の監修を務めた救急科専門医の西竜一氏に、「熱中症のメカニズムと予防法」を聞いた。夏のレジャーシーズンを後悔なく過ごすために、意外と知られていない熱中症対策の正しい知識を身につけよう。(取材・構成/樺山美夏)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

熱中症を見分けるのは難しい

――『いのちをまもる図鑑』には、熱中症になったときの対処法が紹介されていますね。親の立場からすると、子どもが「頭が痛い」「気持ち悪い」と言ってきたとき、それが熱中症なのか、あるいは風邪なのか、判断に迷うこともあります。熱中症特有のサインはありますか?

西竜一氏(以下、西):おっしゃる通り、熱中症の初期症状は、他の多くの病気の症状と似ているため、見分けるのはとても難しいです。

実際、私たち救急医でさえ、診断に頭を悩ませるケースが少なくありません。熱中症には、例えば心筋梗塞における心電図の変化や、インフルエンザの検査キットのような、一発で「これだ」と確定できる生物学的指標(バイオマーカー)や診断基準が存在しないのです。

だからこそ、もっとも重要な判断材料となるのが、その子の「症状」と、その子が置かれていた「環境」をセットで考えることです。

――「症状」と「環境」をセットで考える、とは具体的にどういうことでしょうか?

西:たとえば、炎天下の公園で何時間も遊んでいた、部活動で激しい練習をしていた、風通しの悪い蒸し暑い体育館にいたなど、「熱中症になりやすい環境に身を置いていたかどうか」が、診断の大きな手がかりになります。こうした状況下で頭痛や吐き気、だるさなどの症状が現れたのであれば、まずは熱中症を疑ったほうがいいでしょう。逆に、涼しい室内で過ごしていたにもかかわらず高熱が出た、という場合は、感染症など他の原因を探る必要があります。

「いつもと違う」は家族だけがわかるサイン

――子どもは、自分の症状をうまく伝えられないことがあります。親として、特に注意して観察したほうがいい「客観的なサイン」は何でしょうか?

西:お子さんの場合、いくつかの見た目の変化が重要なサインになります。まず顔色です。顔が異常に赤い、ほてっている。あるいは逆に、血の気が引いたように真っ青になっていたら要注意です。

次に、汗のかき方です。汗をかくのはいいことなのですが、びっしょりと大量の汗をかいているのは問題です。逆に、暑いはずなのに汗をかいていない、皮膚が乾燥している、というのも危険なサインです。

言動や意識の様子も、よく観察しましょう。呼びかけへの反応が鈍い、頭がぼーっとしている、めまいがしている、名前を呼んでも視線が合わない、ぐったりしていている、元気がない、遊びたがらない。こうした「いつもと違う」兆候を、見逃さないでください。

いつもと違うかどうかは医師にはわからないので、私たちもご家族さんにお聞きすることがよくあります。ちなみに私の娘(5歳)は、「頭が痛い」と言うと多くは熱中症であることが多いです(笑)。このような特徴的なサインを把握して受診時にもお伝えいただくととても助かります。

体の状態も要チェックです。特に体が熱くなっていないか、脇の下や首筋を触ってみて、異常な熱感がないか確認してください。足元がふらついていて、まっすぐ歩けないとか、ふくらはぎや腕の筋肉がピクピクとけいれんしている(こむら返り)などの症状も、熱中症のサインです。

熱中症になりやすい人もいる

――具体的でわかりやすいです。ところで、熱中症になりやすい体質はあるのでしょうか?

西:はい、体質も大きく関係しています。たとえば、体温調節機能が未熟な乳幼児や、体の機能が衰えて暑さや喉の渇きを感じにくくなっている高齢者は、特にリスクが高いです。また、肥満傾向のある方は、皮下脂肪が断熱材のようになり、体内の熱を放出しにくいため、注意が必要です。

そのほか、寝不足、二日酔い、下痢などで脱水傾向にある時や、糖尿病、心臓病、腎臓病などの持病がある方も、熱中症のリスクが高まることがわかっています。

「熱中症かも」と少しでも思ったら、初期対応を!

――なるほど。私もたまに寝不足になるので、気をつけます。

西:大切なのは、「風邪かな?」「夏バテかな?」と安易に自己判断しないことです。夏場の体調不良は、自分はもちろんお子さんも、まず「熱中症かもしれない」という意識を持ってください。そして、少しでも疑わしいサインがあれば、すぐに涼しい場所で休む、水分補給をする、といった初期対応をとること。それが、重症化を防ぐためのもっとも重要なステップになります。

※本稿は、『いのちをまもる図鑑』に関連した書き下ろし記事です。

医師。公衆衛生学修士。救急科専門医。南町田病院救急科勤務。帝京大学医学部救急医学講座非常勤講師

帝京大学医学部卒業。救急医として日々あらゆる病気やケガの診察をし、災害時には被災地において医療活動を行う。救急・災害医療の知識を市民へわかりやすく伝える活動も行っている。