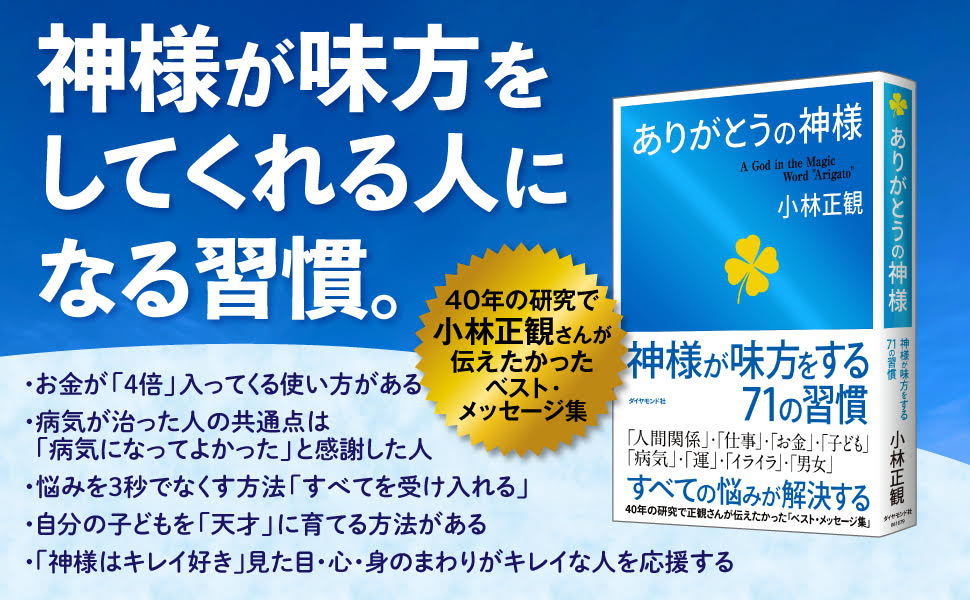

2015年の発売以降、今でも多くの人に読まれ続けている『ありがとうの神様』。本書は、小林正観さんの40年間に及ぶ研究のなかで、いちばん伝えたかったことをまとめた「ベスト・メッセージ集」だ。あらゆる悩みを解決する「ありがとう」の秘訣が1冊にまとめられていて、読者からの大きな反響を呼んでいる。この連載では、本書のエッセンスの一部をお伝えしていく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「なぜその学問が楽しいのか」を伝えると、子どものやる気がわいてくる

私の学生時代の「先生」たちは、勉強を教えてくれるというよりも、「人生のあれこれ」を教えてくれる存在だった気がします。

ところが今は、「カリキュラム」の勉強ばかり教える人が多いように思います。

私の講演会には「学校の先生」もたくさんお見えになるので、「勉強を教えるだけでなく、『いかにやる気にさせるか』を教えてください」とお願いされることがあります。

数学を教えるのなら、「この公式を使って、こう解け」と教えるよりも、「どうして数学がおもしろいのか。どうして自分は数学の先生になったのか」を語ってほしいのです。

そこには必ず、「自分が好きでやりはじめた動機」があるはずです。

今の学校の先生の多くは、「教える」ことだけにエネルギーを注ぎ、いちばん大切な「なぜ、勉強がおもしろいのか」を伝えていないのかもしれません。

仮に、学校の先生が20人いて、その中に、ひとりでも「動機付け」をしてくれる先生がいれば、生徒は、その先生について行こうと思うでしょう。

しかし、不運なことに、20人が20人ともカリキュラム偏重型の先生だとすると、生徒たちは、どこへもついて行くことができません。ですから、「動機付け」をしてあげることがとても重要です。

ある講演会で、32人の参加者のうち、8人が先生だったことがあります。

私は先生方に、「教育を考えるときに、動機付け(やる気にさせる)を意識してください」とお願いをしました。「先生自身が、どうしてその学問を好きになったのか」「どんなおもしろさや深さがあるのか」を話すことによって、生徒の動機付けができるのだと思います。

この話を聞いた先生の中で、Eさん(九州の美術の教師)が、後日談を話してくれました。

Eさんは、私の話を聞いて、「自分が美術に興味を持つようになったのは、正多面体だった」ことを思い出したそうです。

そして、押し入れの奥にしまっていた正多面体の資料を引っぱり出して、生徒たちに、「なぜ自分が美術に興味を持つようになったのか」を伝えはじめました。

すると、生徒たちの目の色が変わった(Eさんの言葉を借りると「食いつくようになった」)のだとか。

Eさん自身も、「美術を学ぶことの楽しさ」を思い出し、「自分が勉強し直したことを教えることが喜びになった」といいます。

あるとき、Eさんが指導している生徒たちが、クラス全員で大きな絵を描くことになりました。

Eさんは、「美術のおもしろさ」を説き、やる気を起こさせることだけを考えて楽しい授業をしています。ですから生徒たちも、やる気を持って、その絵に取り組んだそうです。

そして、でき上がった作品を美術展などに出したところ、次から次へと入選しました。

Eさんは高校の先生ですが、受験勉強で一所懸命な生徒にとって、「砂漠の中のオアシス」のような存在になったらしいです。

Eさんがそうしたように、「なぜ、その学問が楽しいのか」を伝え、生徒をやる気にさせることが、教育の大事な側面であるように思います。