それらの議論も大事なのですが、ひとまず本記事ではその角度からではなく、本当に市民は死刑の存置を望んでいるのだろうか、そして、その議論をするのは時期尚早なのであろうかという点について一緒に考えていきましょう。

世論調査の質問事項は適切?

「賛成多数」に潜む違和感

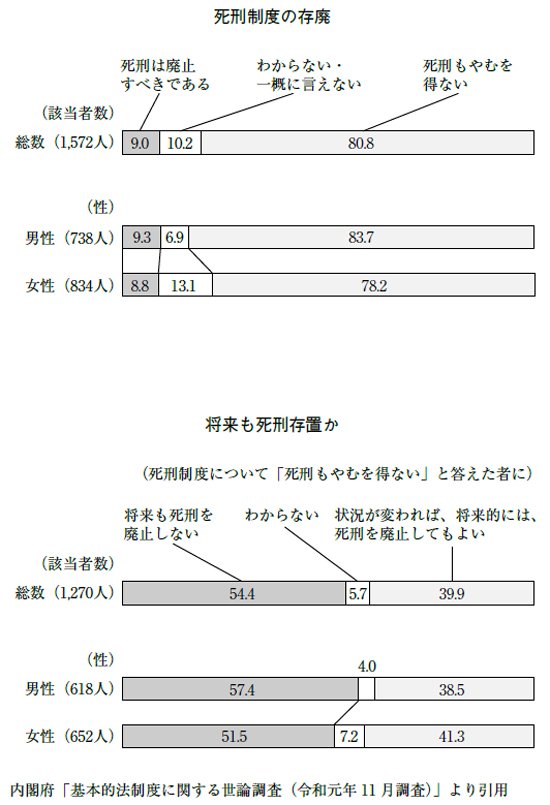

所信表明や伝統的な死刑賛成派の意見にあった「国民(市民)の多くが死刑に賛成」というのはどこから来ているのでしょうか。その根拠の大きなものとして、内閣府が5年に1度の世論調査を行っています。先の法務大臣の所信表明では2019年実施(2020年1月に公表)のデータが引用されています。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

1994年から始まったこの調査では、死刑制度をめぐる世論として容認が73.8%(1994年)、79.3%(1999年)、81.4%(2004年)、85.6%(2009年)、80.3%(2014年)、そして80.8%(2019年)と高水準であり、国民の8割が死刑に賛成しているので時期尚早だという議論になっています。しかし、このロジックも注意が必要なポイントになっていますので一緒に確認してみましょう。

皆さんは内閣府が行っている世論調査の質問事項をご覧になったことがあるでしょうか。

2019年末に調査、2020年公表の「死刑制度の存廃」に関する質問と結果は以下のようなものでした。総数として1572人が回答し、それぞれ内訳は「死刑は廃止すべきである」(9.0%)、「わからない・一概に言えない」(10.2%)、「死刑もやむを得ない」(80.8%)となっています。男女差はあまりなく、「わからない・一概に言えない」の割合が男性の6.9%と比べて女性の方が大きい(13.1%)ことぐらいでしょうか。ここで読者の皆さんに質問したいのですが、この調査、どこか違和感はないでしょうか。