1. Yesの誤解

日本人:「はい」は「理解した」だけのつもり

ネイティブ圏:「Yes」は「承諾・合意」と見なす

→ 結果:後で方針を変えると「信用できない」と判断される

2. 謙遜=無能に見える

日本人は謙遜することを美徳とするが、英語圏では「自信がない」「任せてはいけない」と受け取られる

3. 沈黙がNoに見える

質問に即答しないと、「反対?」「分かっていない?」と誤解される

→ 日本の“考える間”が裏目に出る

4. 感情を出さない=熱意がない

英語圏では、熱意・信念も評価対象

→ 日本人の冷静さが「本気度が伝わらない」原因に

英語を話す国=全て同じではない

非ネイティブ圏の“独自ルール”にも注意

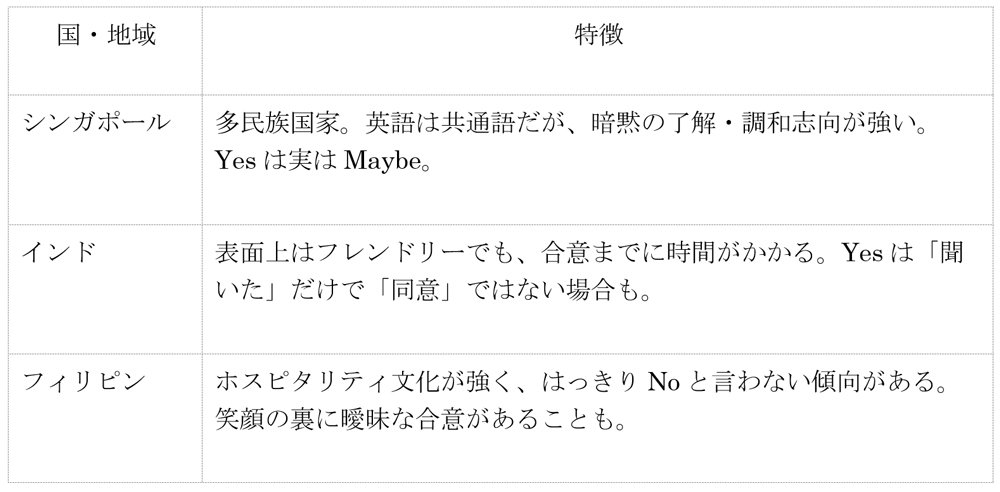

しかし難しいのが、ネイティブ圏における上記の4パターンだけでもないところです。英語が公用語・ビジネス言語として使われていても、文化背景によって常識は大きく異なります。それは、アジアの国々で顕著です。代表例を以下にまとめました。

非ネイティブ圏では、「相手を不快にしない」ことを最優先するため、Yesの意味すら曖昧になることもあります。ネイティブ圏と非ネイティブ圏の違いからも、「英語が通じる」=「文化が通じる」ではないことが、理解できたでしょう。

シンプルな英語で伝えられる!

“話が通じる”ための異文化理解力

グローバルビジネスにおいて本当に必要なのは、相手の文化的背景を理解し、それに合った伝え方を選べる力、すなわちビジネス文化リテラシー(Cross-cultural business literacy)です。これを磨くにはどうしたらいいのでしょうか?

7つの具体的なスキルと英文例を紹介します。

(1)主語と意思を明確にする

「主語がない・曖昧」は致命的。日本語的な曖昧表現(例:「そろそろ決めてもいいかもしれません」)は、英語では誰の意思なのかが不明確で、責任が取れない印象を与える。

悪い例

Maybe good to decide soon. (そろそろ決めた方が良いかもしれません。)

良い例

I think we should decide today. (私は今日決めたほうがいいと思います)

(2)自分の意見に責任を持って表現する

意見を述べる=対立ではない。意見を言わない人は「考えていない」「準備していない」と見なされる。反対意見でも論理と敬意をもって伝えれば評価される。

悪い例

I don’t know. It depends. (わかりません。それは状況によります。)

良い例

I like option B. It’s simple. (私はB案がいいです。シンプルだから)