写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

*本記事はきんざいOnlineからの転載です。

事業の永続性を最優先した家督相続

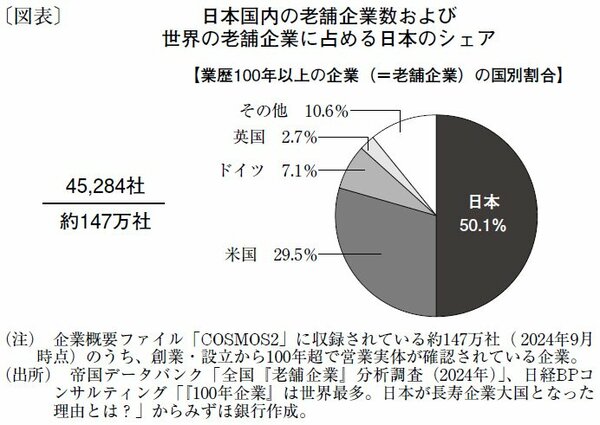

日本は、世界でも類を見ない長寿企業大国である。創業100年超の企業は国内に4万5,000社以上存在し(注1)、世界における業歴100年以上の企業の約5割を占める(図表)。創業200年超の企業では、その割合は世界全体の6割以上に達するという。

この驚異的な企業の持続性の背景には、経営戦略や技術力に加え、日本独自の社会・文化に根差した統治構造が深く関わっていると考えられる。本稿では、家督相続や近江商人の哲学、番頭の存在といった日本の伝統的要素から、その根底にあるファミリーガバナンスの本質を考察したい。

1947年に廃止された旧民法の「家督相続」は、日本の伝統的なファミリービジネスを象徴している。これは遺産相続において、「家業」とそれに付随する理念や信用を一体と見なし、1人の後継者に引き継がせるものだ。現在、遺産は遺言や遺産分割協議によって複数の相続人で分割相続されるが、家督相続には事業の永続性を図る機能があったとされる。その際、後継者は必ずしも血縁上の長子に限定されず、事業の継続を優先して有能な娘婿や番頭を養子に迎え、家督を継がせた例も少なくなかったという(注2)。

例えば、約500年の歴史を持つ和菓子屋の虎屋では、家業は1人の子のみが継ぐことを不文律とするが、その本質は「おいしい和菓子を喜んで召し上がって頂く」という経営理念の継承にあるとされる。時に婿養子に家督を継がせてきた歴史(注3)は、まさに理念を体現できる最もふさわしい人物を選ぶという、合理的な判断がなされてきた証しではないか。

このように、経営者は当代の所有者ではなく次代への「預かり手」であるという意識こそが、長期的な経営判断を可能にしてきた。