不採算投資になるリスクから

JR東日本は運営主体を拒否

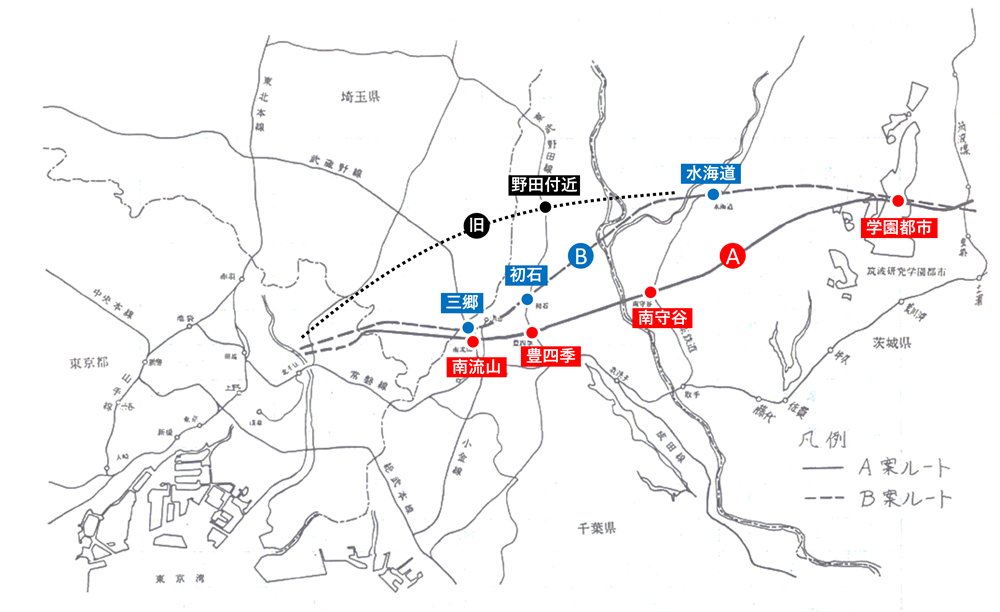

国鉄は1980年頃、常磐線に平行したA案と、調査委員会が提案するB案を比較検討しているが、茨城県の鉄道空白地域解消を目的としたB案に対し、A案は常磐線の混雑緩和に効果があると分析している。最終的にA案に近いルートが選ばれたのは、常磐線と常磐新線は一体的に運行すべき路線との判断が国鉄にあったからだろう。

「常磐方面輸送改善計画(国鉄建設局 停車場技術講演会記録 第30回)」を加工 拡大画像表示

「常磐方面輸送改善計画(国鉄建設局 停車場技術講演会記録 第30回)」を加工 拡大画像表示

この頃から常磐開発線は「第二常磐線」や「常磐新線」と呼ばれるようになり、都心側のターミナルや整備手法などの検討が深度化した。これをふまえて1985年7月の運輸政策審議会答申は下記の目的を達成するため「常磐新線は都市交通政策上、喫緊の課題である」とした。

(1)首都圏北東部地域への交通体系の整備

(2)常磐線の混雑緩和、

(3)首都圏における大量かつ優良な住宅供給の促進

(4)沿線地域における産業基盤の整備と業務核都市の形成

一方で答申は「常磐線の混雑緩和を主目的とする以上、国鉄が建設・運営にあたるべきだが、国鉄が置かれた厳しい現状を考慮すれば、国鉄を事業主体とするには様々な困難が予想される」と指摘。国鉄に自治体、民間企業を加えた第3セクター方式案を提案しつつ、「いずれにしても、現時点で常磐新線の事業主体を確定することは困難」と記している。

本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。

本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。

国鉄は常磐新線の建設に積極的だったが、国鉄を引き継いで誕生したJR東日本は、地価高騰で沿線開発が遅れるリスクが大きく、長期間にわたって採算が取れない可能性が高いとして、運営主体になることを拒否。沿線自治体のみが出資する第3セクターを設立して整備することになった。

JR東日本の2代目社長となる松田昌士氏は当時、「国鉄時代においては、公共性の名の下に不採算な投資が行われ、それが経営状況を悪化させる一因となった」として、「条件が合わなければ当社はこの問題から手を引くだけであるし、それが民間会社の特権である」と述べている。

常磐新線の整備にあたっては1989年、まちづくりと鉄道整備を一体的に進める「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」が成立・施行され、鉄道事業用地の円滑かつ迅速な取得が可能になるとともに、3000ヘクタール以上の沿線開発を後押しした。

つくばエクスプレス沿線では開業以降、その他の地域より人口増加、地価上昇、税収増加が著しく、沿線自治体は出資金以上の受益を得たと評価できる。それはかつて国鉄が目指した「通勤新幹線」や「開発線」の姿であり、つくばエクスプレスがその直系にあることを示していると言えるだろう。