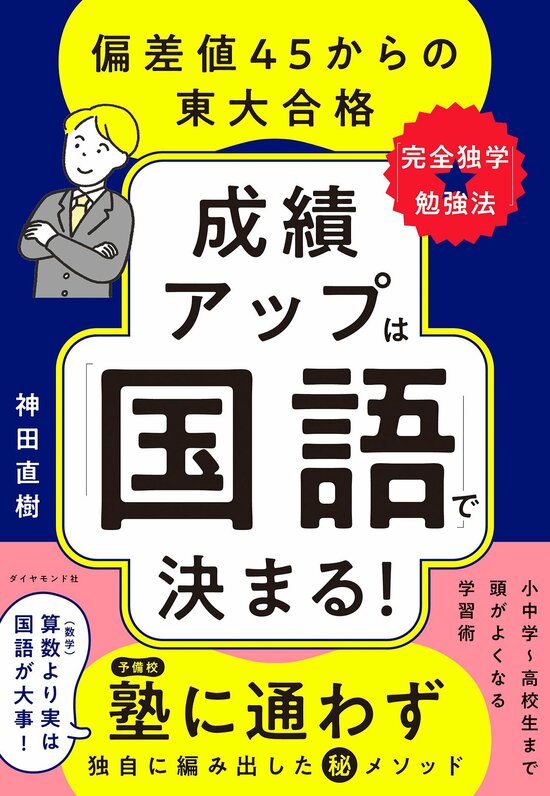

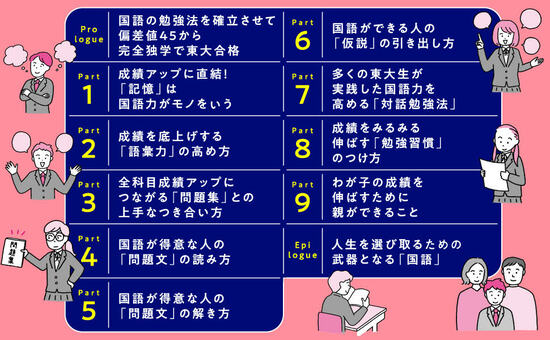

高校に通わずに独学で東大を目指す――そんな挑戦をした人がいることをご存じだろうか。それは、現在国語特化のオンライン個別指導「ヨミサマ。」を経営する神田直樹氏だ。神田氏は、高校に通うことなく、偏差値45から成績を急激に伸ばし、東大合格を実現した。そんな彼は、「独学で東大受験に備えている間、『勉強』よりも『勉強法』をあれこれ試しながらベストを突き詰めた」という。本記事では、神田氏の著書『成績アップは「国語」で決まる! 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』の内容をもとに、成績をみるみる伸ばすための勉強法を紹介する。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

長時間勉強することに慣れてはいけない

受験で難関校を目指す場合、多くの人が「必要なのはコツコツと勉強する力」と考えるのではないだろうか。

なんといっても勉強は積み上げが必須であるし、早く取り組んで受験対策をしっかりしていくことで成績が上がっていく。そういうものだと筆者も思っていた。

しかし、神田氏はそれに同意しつつも「1つだけ意外に大事なこと」として、「『ダラダラ勉強するのが面倒くさい』という気持ちを失わないこと」を挙げる。これは一体どういうことだろうか。

私たちはどうしても、長時間勉強ができる人のほうが受験に有利だと思いがちだ。

実際、中学受験を控えた小学生ですら、学校の授業以外に、塾にも通って1日5時間以上勉強するケースが珍しくないという。

しかし、神田氏はそれが良くないと言っているわけだ。

そう言われてみると、確かにブラック企業を思わせる労働(勉強)時間だ。まだ小学生の幼い子どもがそんなハードなスケジュールに耐えていると考えると、すごい話である。

実際に、多くの子どもたちがこの長時間勉強を続けているわけだが、神田氏によると、こうした環境に順応していくこと自体が問題だという。

「長時間勉強」は「長時間労働」と同じ

その理由として、神田氏は次のように述べる。

いわば自ら進んで“残業時間”を延ばそうとして、肉体的にも精神的にも自分をすり減らそうとするようなものなのです。(P.209)

これは、大人の仕事に置き換えてもわかるような気がする。毎日長時間の残業に慣れてしまうと、「集中して終わらせてさっさと帰ろう」という気持ちを失ってしまう。それと同じことではないだろうか。

しかし、中学受験でこの状態だと、大学受験の際に無理が出てくるという。

中学受験で毎日5時間“残業”しているとしたら、大学受験時にその10倍勉強するのは、もはや達成が不可能な「無理ゲー」といえるでしょう。(P.210)

制限時間を設けて効率のいい勉強を

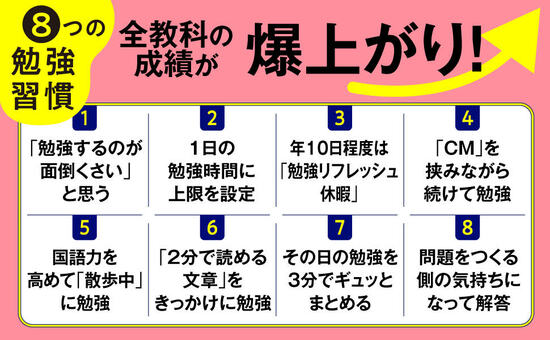

神田氏は、その対策として「1日の勉強時間の上限を設定すること」を提案する。

仕事でも納期が短いものほど、業務を効率化してなんとか乗り切ろうとするもの。制限時間を設けることによって、創意工夫が生まれやすくなります。(P.212)

実際に、神田氏は小学校の頃、両親から「1日30分以上勉強してはいけない」というルールを決められていたそうだ。

神田氏はそれにより、「勉強に対するハードルが下がったことから、能動的に勉強習慣を身につけることができた」と語る。

勉強する時間は限られているが、定期テストでいい点数を取りたい。そう考えた神田氏は「1日30分以内の勉強で、いかに成績を上げるか」を真剣に考えるようになり、質の高い勉強法を追求したのだという。

勉強法も一般常識を疑ってみる

一方で神田氏は、現在一般常識として言われている「勉強でも仕事でも、しばらく続けると疲れが溜まるので、適宜休憩を入れて疲れを回復しながら続ける」という発想をくつがえす勉強法も試みている。

さらに、英単語や歴史上の出来事の暗記など、単純作業だと30分もしないうちに「疲れたな~」と感じるのに、数学の難問を解いているときは60分以上考え続けても疲れを一切感じないことにも気がついたという。

そうして神田氏が思い至ったのは「勉強疲れと思い込んでいたものは、ただ単に脳が飽きているだけ」ということだった。

そこで、神田氏が考えた勉強法が「CM勉強法」だ。

神田氏は、国語に飽きたら英単語をちょっとだけやり、数学に飽きたらちょっとだけ歴史という具合に、異なる科目を5分程度、CMのように挟みながら勉強していったという。

その結果、「脳の疲れを感じないうえに、異なる科目を連続して行うことによって、高いレベルの集中力を維持しながら勉強を続けられるようになった」と語る。

常識に従うのではなく、「今、自分がどのような状態にあるのか」「どうすれば集中力を保てるのか」といったことを考えながら、自分なりの勉強法を考えていったのだ。

勉強の“最適解”は自分でつくる

言われたことをただコツコツやるのではなく、「これは本当に必要か?」と考えながら創意工夫をするのは、成果を出すには重要なことだ。

「面倒くさいことをどうすればしなくてよくなるか」と考えることは、将来仕事をするうえでもきっと役に立つ。

もちろん、今回の神田氏のやり方がすべてではないので、神田氏の考え方を参考に、最大限の効果を出せる勉強法を自分なりに考えてみてほしい。