開発初期段階こそCXの分かれ道

スケッチやモックアップで掘り下げるユーザー体験

皆さんは、「デザイン」と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか。多くの方は、美しい形やスタイリッシュなロゴ、洗練された製品などを思い浮かべるかもしれません。「デザイナーズマンション」や「デザイン家電」といった言葉からも、“カッコいい見た目”が連想されがちです。

もちろんそれもデザインの一部です。しかし、ここでいう「デザイン」とは、グラフィックや形状の美しさだけを指すわけではなく、その美しさを生み出すための思考のアプローチやプロセスも含みます。そうした「広義のデザイン」を活用すれば、ユーザー体験を多角的に掘り下げられ、その気付きを製品やサービスに反映させることができます。

具体例としては、以下のようなデザインを活用したアプローチがあります。

●スケッチやストーリーボードによるシナリオの可視化

スケッチやストーリーボードは、ユーザーが「いつ、どこで、どのように」製品に出合い、触れ、使うのかを視覚的に表現します。これにより、仕様書だけでは見えてこない使われ方や、利用環境でのギャップが明らかになります。特にスケッチはデザインならではの特徴的な技法であり、デザイナーが描くスケッチは、抽象と具体を巧みに行き来することで、議論を効果的に進めることができます。

さらに、著者の企業では、サービスやビジネスのシナリオを漫画で表現する手法も取り入れています。こうした可視化のアプローチは、言葉だけでは共有しづらい複雑な状況やアイデアを直感的に理解できる形に落とし込むことで、議論の停滞を防ぎ、進むべき方向を明確にします。その結果、社内での認識のずれを減らし、合意形成をスムーズに進める上で大きな力を発揮しています。

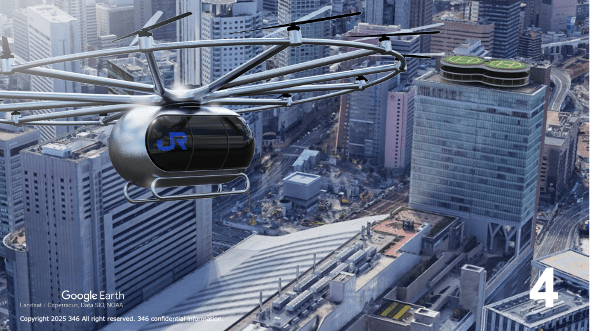

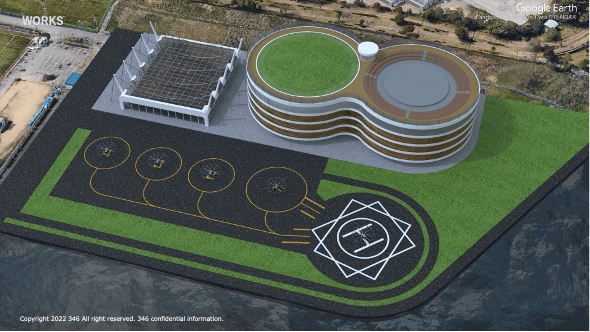

CGを活用したスケッチの例:空飛ぶ車のヘリポート構想策定に当たって制作。事業計画の最終イメージを可視化することで、社内外関係者の合意形成を促進。設置シーンを描き分けることでシナリオのバリエーションを提示

CGを活用したスケッチの例:空飛ぶ車のヘリポート構想策定に当たって制作。事業計画の最終イメージを可視化することで、社内外関係者の合意形成を促進。設置シーンを描き分けることでシナリオのバリエーションを提示

●簡易的なスケールモックアップによる体験の仮説検証

スチレンボードや発泡スチロール、3Dプリンターなどを使って作る「スケールモックアップ」は実寸大で形を再現した模型です。これによって関係者が「触れる体験」ができます。ここでの「思ったより大きい」「ちょっと重い」「ボタンが押しづらい」といった感覚的フィードバックは、CXの設計においてとても重要です。ペーパープロトタイプなどを代表とする、簡易的なスケールモックアップとは、言い換えれば立体によるスケッチのようなものです。開発の初期段階で、ペーパープロトタイプを実際の使用環境に置いてみると、予想以上に活発で実りある議論が生まれます。

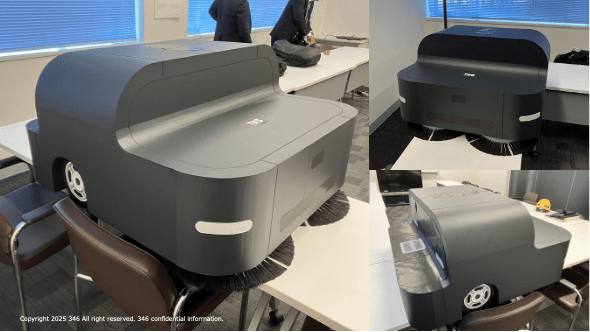

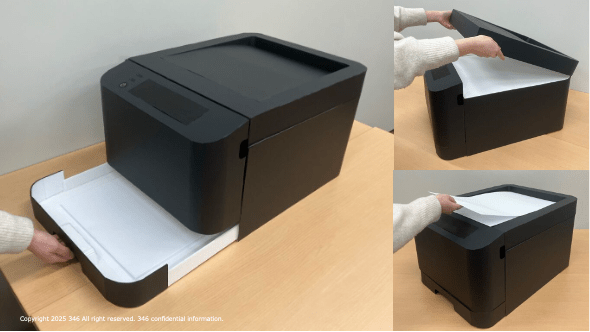

スケールモックアップの活用例:ペーパープロトタイプによって、製品のサイズ感やユーザビリティーなどの体験を評価

スケールモックアップの活用例:ペーパープロトタイプによって、製品のサイズ感やユーザビリティーなどの体験を評価