“完璧な答え”より、“小さな気付き”を

定性評価と可視化が導くCXの核心

SHU KANNO

SHU KANNO346共同代表/日本インダストリアルデザイン協会(JIDA) 1987年生まれ。桑沢デザイン研究所卒。リコーにてプリンターなどの設計業務に従事した後、電動車いすメーカー、WHILLにてエンジニア兼デザイナーとして初期2製品の事業立ち上げから市場投入までを担当。その後、アクセンチュアにて、製造メーカーを対象とした製造・物流領域の業務改革プロジェクトに参画。同社退社後、デザイン活用に特化したODMメーカー、346を共同創業。現在は、飲料機器、モビリティ、ロボティクスなどのさまざまな業界において、製品の開発製造と新規事業創出の支援に取り組む。受賞歴:グッドデザイン大賞(内閣総理大臣賞)、Red Dot Design Award: Best of the Best、iF Design Award、全国発明表彰 日本経済団体連合会会長賞、ほか。

ユーザーは、思いもよらないところでつまずき、予想外の行動を取ることがあります。そうした“違和感”や“迷い”に気付けるのが、ライトなユーザーテストやジャーニーマップによる可視化です。完璧な統計や網羅的なデータをそろえる前に、小さく試して、見て、聞いて、感じてみる。そこから得られる一つ一つの気付きが、製品やサービスのCXを大きく変えるきっかけになります。

●ライトなユーザーテストでの定性評価

デザインのプロセスでは、何らかのプロトタイプを使い、少人数でも早期にユーザーテストを行うことが推奨されます。ユーザーの言葉・動作・感情を観察することで、多くの「気付き」が得られるからです。

こうした気付きは誰でも得ることができますが、デザイナーはさらにその奥にあるユーザーの価値観や心理、文脈、ブランドへの影響までを読み取ろうとします。「押しにくいボタン」の一言にも、前提知識や利用状況、他機能との関係など全体構造を見渡し、時にはあえて“押しにくさ”を残す選択もします。

つまり、デザインの気付きは部分最適ではなく体験全体を良くするための洞察です。特に初期の段階では完璧なデータよりも、仮説を構築するための気付きを得ることが重要であり、これがビジネスアイデアや製品のCX改善につながります。

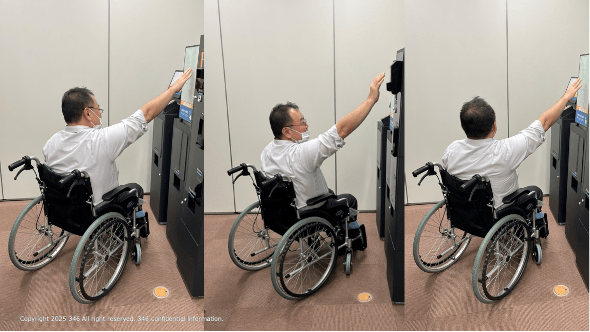

車いすユーザーによるユーザーテストの例:車いすユーザーの一連の動作を観察することで操作性や体験の観点での気付きを収集

車いすユーザーによるユーザーテストの例:車いすユーザーの一連の動作を観察することで操作性や体験の観点での気付きを収集

●カスタマージャーニーマップの作成

カスタマージャーニーマップは、ユーザーがサービスや製品と接する一連のプロセスを「時系列」で整理し、感情の起伏や課題点を視覚的に表現する手法であり、デザイナーが顧客理解を深める際に多く用いられる手法です。認知・検討・購入・利用・共有といったフェーズごとに、ユーザーが「いつ・どこで・何を感じ、どのように行動するか」を整理することで、体験の全体像が浮かび上がります。開発の初期段階では、マップの精度そのものよりも、ユーザーの感情や各タッチポイントでの満足度を想像し、可視化することが大切です。そうすることで、チーム内で共通の認識が生まれ、課題の優先順位もスムーズに整理できるようになります。

ここで紹介したデザインのアプローチの利点は、低コストで実施できることです。特に重要なのは、「早く、小さく、試す」こと。最小限の投資で最大限のフィードバックを得られるため、開発後期での手戻りを防ぎ、開発全体の効率を上げることにもつながります。

プロフェッショナルなインダストリアルデザインに関する唯一の全国組織。「調査・研究」「セミナー」「体験活動」「資格付与」「ミュージアム」「交流」という6つの事業を通して、プロフェッショナルな能力の向上とインダストリアルデザインの深化充実に貢献しています。