用不用について

用不用は、よく使用される器官は世代を重ねるごとに発達し、使用されない器官は退化していく、というメカニズムである。たとえば、乳牛の乳房は、人間によって頻繁に搾乳されるために、世代を重ねるごとに大きくなっていく、といったイメージだ。現在では誤りとされている説だが、『種の起源』では進化の仕組みの一つとして採用されている。

ちなみに用不用説は、しばしばフランスの博物学者であるジャン=バティスト・ラマルク(1744~1829)が提唱した説だと言われるが、それは間違いである。用不用説は古代から存在する考え方で、当時の進化学者にとっても一般的なものであった。ラマルクもダーウィンも、そういうよく知られた用不用説を自説に取り込んだに過ぎない。

生活条件の直接作用について

生活条件の直接作用は用不用説に少し似ているが、「使用するかしないか」ではなく「環境への順応」によって生物の特徴が変化する、という説である。たとえば、気候が寒冷化したことによって、厚い毛皮が進化する、といったイメージだ。これも、現在では、基本的には誤りとされている説だが、『種の起源』では進化の仕組みの一つとして採用されている(ただし、これに近い現象がまれに起きることは現在認められている)。

習性について

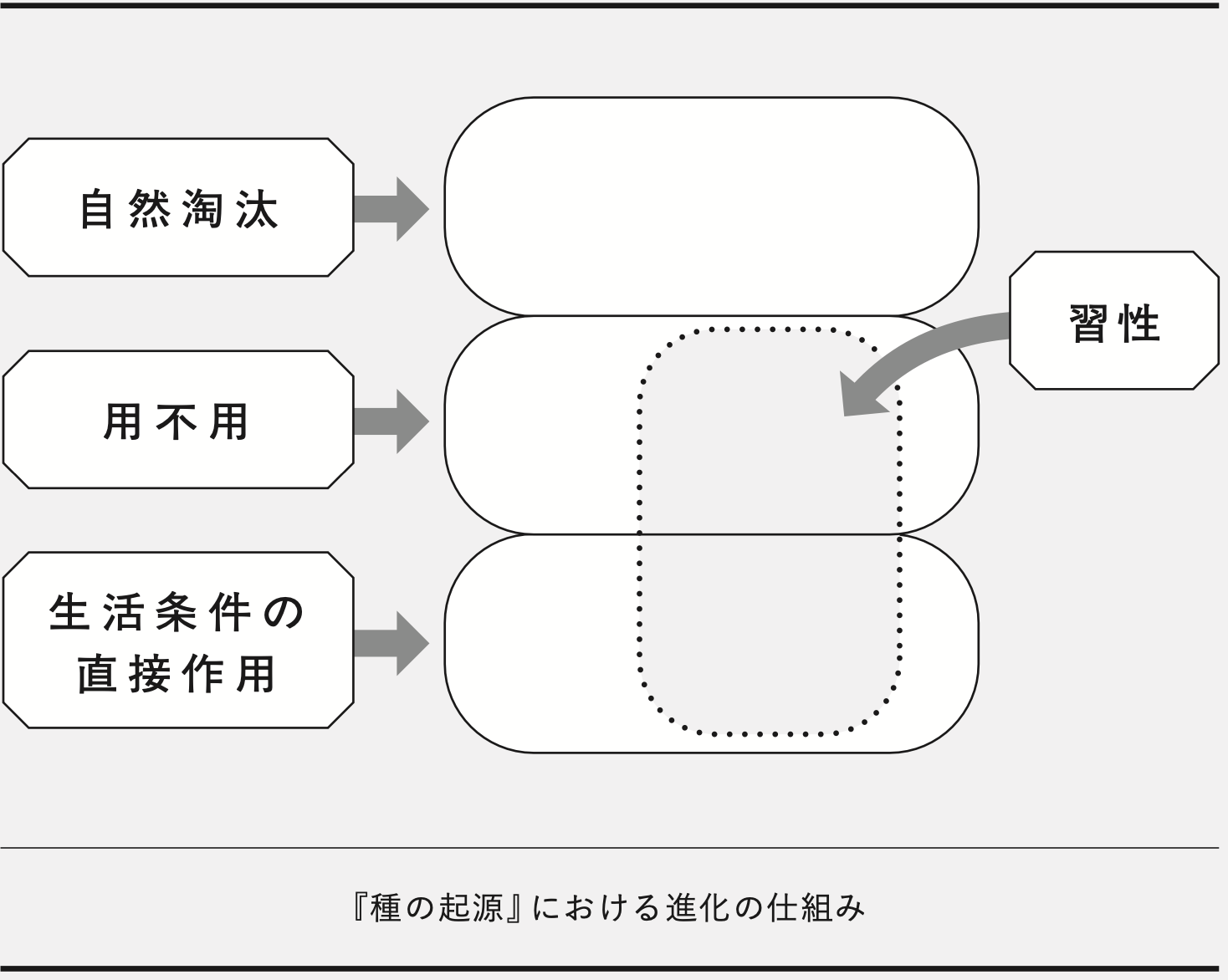

『種の起源』では、以上の3つの他に「習性」も進化の仕組みとして提唱されているが、これが非常にわかりにくい。ダーウィンは「習性」という言葉を、基本的には「後天的に獲得された習慣的な行動」という意味で使っているのだけれど、同時に進化の仕組みとしても使っているのである。

たとえば、ある人が、これからは毎日寒中水泳しようと決意したとする。そして、毎日寒中水泳をした結果、その人は寒さに強い体質を獲得し、それは子にも遺伝したとしよう。この場合、「習性」が変化したために新たな「体質」が進化したので、「習性」は進化の仕組みと考えられる。しかし、この場合の「習性」は「生活条件の直接作用」と同じことになる。

一方、その人の「習性」が変わらなくても、たんに気候が寒冷化したために、寒さに強い体質を獲得することもあるだろう。これは「生活条件の直接作用」による進化だが、「習性」による進化ではない。つまり、進化の仕組みとしての「習性」は「生活条件の直接作用」の一部ということだ。

さらにややこしいことに、これと同じことが「用不用」と「習性」のあいだでも成り立つ。たとえば、高い木の葉を食べるように「習性」が変化することによって、キリンの首が長くなるように進化することもあるだろう。この場合、「習性」は「用不用」と同じことになる。

一方、乳牛の乳房が発達した原因は「用不用」だが、別に乳牛自身の「習性」が変化したわけではない。つまり、進化の仕組みとしての「習性」は「用不用」の一部ということだ。

以上に述べた進化の仕組みを図に示した。

図:『種の起源』における進化の仕組み

図:『種の起源』における進化の仕組み

これらの進化の仕組みの関係を理解していないと、『種の起源』の論理を追うことができず、何が何だかわからなくなってしまう恐れがある。この図をしっかりと理解しよう。

(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を編集、抜粋したものです)

1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。