戦争で失われた

おもちゃや友人たち

保育園に通ってくる子は、神経質な子もいれば、呑気な子もいます。おっとりした子、ずうずうしい子、恥ずかしがり屋の子、ひがみっぽい子。エネルギーの有り余った子もいれば体力のない子もいるし、荒っぽい子がいるかと思えば、何をやるにも丁寧な子もいる。

おしりの軽い子もいれば、おしりの重い子もいる。すぐに理屈をこねる子がいるかと思えば、何を言ってものほほんとしている子もいる。必ず反抗してくる子もいるし、従順な子もいます。集中型の子もいれば、すぐ飽きてしまう子もいます。

けれどもどの子も、常に一所懸命でかわいいという点では皆同じでした。ひとりひとり個性があって、実に面白いんですね。

私のお話は、そうした子どもたちへのプレゼントのつもりでした。唯一の例外が、「くじらぐも」ね。これは小学1年生の教科書用に石森延男先生(編集部注/日本の児童文学者、国語教育学者、教科書編集者)からの依頼で、書いたものでした。私にとっては平和教材なんです。

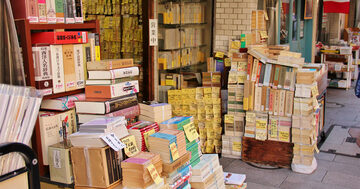

私は戦争中の小学生だったので、疎開や引っ越しや転校を繰り返したでしょう。お陰で、幼いときの手垢やよだれの染み込んだおもちゃが一切ありません。幼友だちもいない。戦争で、皆バラバラになってしまったのです。それはとても寂しいことです。

宗弥(編集部注/中川さんの夫。画家)は私より3年先に生まれたので、小学校のお友だちとずっとつながっている。たった3年違いで私の子どもの頃と違うのよ。

1年かかって書き上げた

苦心の作「くじらぐも」

私たちの世代はみそっかすでした。国民学校では戦争には当分役に立たないと、あまりかまってもらえなくてね。「くじらぐも」の背景には、私なりのいろいろな想いがあります。

「くじらぐも」では、先生と子どもたちが校庭の真ん中で大きな輪になって手をつなぐ場面が出てきます。戦争中はできなかったことですよ。敵の弾がいつ飛んでくるかわからないから。

それに私が1年生の頃、先生は教室で一段高い教壇に立っていました。体育のときは、校庭で私たちも先生も同じ地面の上で、先生にさわれるのです。それが嬉しかった。先生と直接手をつながなくても、皆の手を伝って流れてくるスキンシップを感じました。