これは、書類の不備に4カ月間気づかなかった失態を「隠蔽(いんぺい)」しようとしたと思われてもしかたがない(共同通信 9月8日)。

では、なぜ釧路市は釧路湿原という希少な生物の生態系にも悪影響を与える懸念が指摘されるメガソーラーについて、こんなアバウトな対応をしたのか。市職員をかばうわけではないが、「アバウトにならざるを得ないくらいたくさん申し込みがある」からだ。

それがわかるのが、「週刊現代」(2024年10月19日号)の取材に対する釧路市の職員の回答だ。

「市内にあるメガソーラー(発電容量1MW超)は22カ所。小規模なものを含めると、正直、どの程度あるのか把握しきれません」

役所が把握できないなんてそんなバカな話があるわけがないと思うだろうが、それほど釧路市民の間で「造林逃れとして太陽光発電」がブームになっている。市職員たちが事態の把握ができるキャパを超えてしまっているということなのだ。

こういう複雑かつ、根本的な問題を放置したまま、メガソーラー反対運動を盛り上げて事業者を締め上げて計画を白紙に戻したところで、程なくして新しいプレイヤー、新しいスキームが生まれて、また同じようなメガソーラー計画が立ち上がるだけだ。

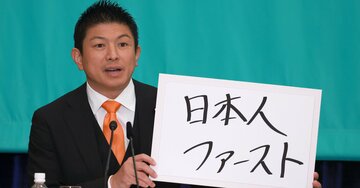

今、日本で社会問題とされていることの多くは「○○をしたら××税が免除される」というような「優遇政策」の隙をついて行われることが多い。本当に日本の国土、日本の経済を守るというのならばまずは、利権化してしまっている「優遇政策」をしっかり検証していくことから始めるべきではないのか。