1981年2月25日、ベトナム中部の貧しい農村に双子の男児が誕生した。

「化け物が生まれた。川岸に連れて行って燃やしてしまえ」。母のラム・ティ・フエさんは出生時、親戚の1人がそうまくし立てたと明かす。下半身がつながった結合双生児。後の「ベトちゃん・ドクちゃん」だった。

農村は、ベトナム戦争中の60年代~70年代に米軍が重点的に枯れ葉剤を散布した地域の1つだ。フエさんは山中のキャッサバ畑で、白っぽい粉をまく米軍機を目撃していた。

「命を守るため、病院に預けた」。フエさんはそう話す。2人は首都ハノイのベトナム・東ドイツ友好病院に送られ、病院名にちなみ、兄は「ベト」、弟は「ドク」と名付けられた。

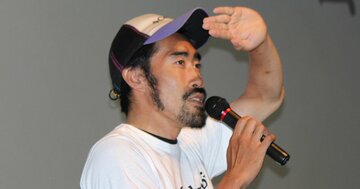

枯れ葉剤の影響を取材するフォトジャーナリストの中村梧郎さんは81年12月、病院で目にした2人に驚きを隠せなかった。

「こんな子供がいるのか」

ベトナムでは当時、結合双生児はほかにもいたが、多くが死産か、生後すぐに死亡していた。中村さんも生きている姿を見たのは初めてだった。「この子たちもあと1、2年しか生きられないのでは」。その時は、そう思ったという。

その後、2人は障害児のケアが充実する南部ホーチミンのツーズー病院に移送された。そこは成人後も暮らす「家」となった。

分離手術を実現させたのは

日本国内で高まった世論の力

「2人で1つが当たり前。特別だとは思っていなかった」。42歳になったドクさんは、子供時代をそう振り返る。

「これは僕のおもちゃだ」「違う、僕のだ」「こっちに行きたい」「いや、あっちだ」。けんかもしたが、「いつも一緒ですごく楽しかった」。

障害者の実態調査で85年2月、ツーズー病院を訪れた藤本文朗・滋賀大学教授(当時)は、配膳用の台車に乗った2人に笑みがこぼれた。

「障害を感じさせないほど活発で、キラキラと生命力にあふれていた」。

帰国後、募金活動で特製の車いすを贈ると、2人は病院内を自在に動き回り、ボール遊びにも興じた。

そんな楽しい日々は突然、終わりを告げる。