1986年5月、兄のベトさんが高熱に襲われ、意識を失った。診断は「急性脳症」。ベトさんへの大量の投薬は、ドクさんにも影響を及ぼし、「気分が悪く、痛みもあった」。

高熱がドクさんにうつれば、2人とも命を失いかねない。危機的な状況にも、医療事情の良くないベトナムでは、なす術がなかった。ツーズー病院から相談されたベトナム赤十字社は、日本赤十字社(日赤)に緊急援助を求めた。

日赤は当初、支援に慎重だった。枯れ葉剤と結合双生児の因果関係は公式に証明されていない。「政治的にデリケートな問題をはらむ中での支援は、日赤の中立性を損なう恐れがあった」。当時、外事部次長だった近衞忠煇さんはそう説明する。

日本の世論が日赤を動かす。戦争の「爪痕」を強く感じさせる2人は、日本でも大きく報道された。

86年6月、ホーチミンから日航機で来日し、東京・広尾の日本赤十字社医療センターに運ばれた。入院は約4カ月に及び、精密検査や投薬が施された。

日赤には寄付金が続々と集まり、日本の子供たちからは、1週間で100個のおもちゃやお菓子が届いた。

ドクさんは元気を取り戻し、ベトさんも当面の危機を脱したが、意識レベルは低いままだった。ベトナムへの帰国後も、ドクさんはベッドの上で過ごす日々を送った。夜中にベトさんが発作を起こし、眠れない日もあった。そんな生活が約2年続いた。

「ベトと離れたい」。そう願うのも無理はなかった。

肝臓や脚は2人で共有し

性器などはドクさんが使うことに

ツーズー病院には夜明け前から約70人の医師や看護師、100人近い報道陣が集まっていた。88年10月4日午前、2人の分離手術が始まった。

手術室の中には無数の機材が置かれ、手術台の上は少しひんやりとしていた。怖さはなかった。ドクさんには、麻酔で意識が途切れる前の記憶がわずかに残る。

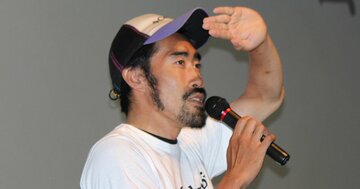

執刀したチャン・ドン・ア医師は「世界中から注目され、失敗は許されなかった」と話す。