『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

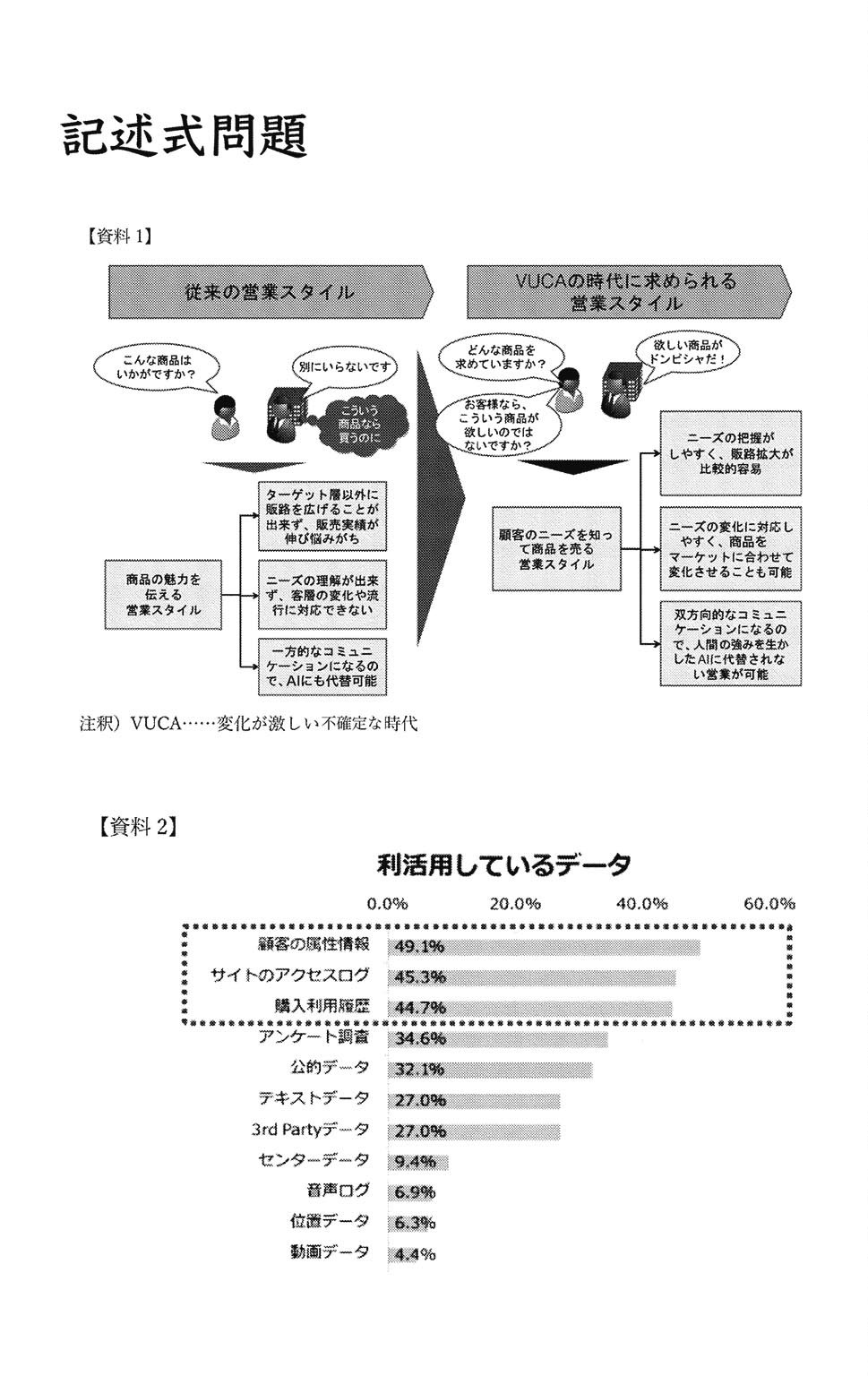

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第87回は、混同されがちな「事実」と「意見」の違いについて考える。

「意見」と「事実」には、大きな違いがある

龍山高校で現代文を指導する太宰府治は、大学入学共通テストの説明をする学年集会で、「君たちの考えはいらない!」と豪語するのだった。

大学入学共通テストでは、「これまでにどのような知識を得たのか」だけではなく、「あなたは今どのように考えているのか」も問われる。国語では記述問題の出題が見送られたが、例えば英語では「これは“fact”(事実)か“opinion”(意見)か」という問題がよく出題される。

「○○はいい人だ」は「意見」だが、「Aさんは○○をいい人だと思った」は「事実」だ。後者には「思った」とあるので一見逆だと思うかもしれないが、後者は検証可能で否定できない事実だ。

少し前、ひろゆき氏の「それってあなたの感想ですよね」という言葉が半ば嘲笑的な意味ではやったが、「事実」と「意見」を見分けるのは非常に重要なプロセスだ。

特に、「○○であってほしい」「○○に違いない」という強い願望や思い込みがあると、あたかも事実であるかのように「意見」が書かれることがある。

「Aさんは○○をいい人だと思った」は抽象的な文章においては「事実」だが、これが具体的な事例となると別の話になる。

例えば「織田信長は、武田信玄をいい人だと思った」は「事実」だろうか?

当然、これを「事実」だと認めるためには、当時の手紙などの史料を確認しなければならない。そのようなプロセスを経ずしては「織田信長は、武田信玄をいい人だと思った『と私は思う』」という「意見」にすぎない。

事実でも「提示の形」で受け取り方は変わる

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

さらに言えば、事実であれば何を言ってもいいというものではない。正当な手続きを経て事実と立証された事柄も、「どのように提示されているか」が大事になってくる。

『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』(小野寺拓也・田野大輔、2023年、岩波ブックレット)では、「事実」と「意見」の間に存在する「解釈」の重要性について、次のように訴えている。

《歴史学においておそらくもっとも重要な、しかし社会においてしばしば非常に軽視されがちな点が〈解釈〉の層、歴史研究が積み上げてきた膨大な知見である。(中略)歴史研究の蓄積を無視して、〈事実〉の層から〈意見〉の層へと飛躍してしまうと『全体像』や文脈が見えないまま、個別の事象について誤った判断を下す結果となることが多い》

「事実(と思われるもの)」はあちらこちらにあふれている。それらを切り貼りして「正しい意見・当然の意見」のように主張するのはたやすい。

ある政治家の全く同じ国会答弁や選挙演説から、その人を賛美するショート動画と非難するショート動画がともに拡散されるのをよく見かける。だが、それらが正当な解釈を経ているかは疑問だ。

「事実」か「意見」か。試験問題だと答えは1つに定まるが、実際にはそうでないものも多い。この情報の波にどれほど惑わされず耐えられるか、大学入学共通テストはその練習でもあるのではないだろうか。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク