その由来は「硬くなった餅を農作業中、懐で温め軟らかくした」と伝わります。同店のふところ餅は、銘菓「波まくら」のあんこを包む皮を一口大にしたもので、地域で「生せんべい」と呼ぶ薄い餅と同じ、米粉と砂糖が原料。

1袋に白糖、黒糖、愛知・西尾の抹茶、梅風味と四つの味入り。軟らかさが特徴で、もはや懐は不要です。

さて、本当に人の懐のぬくもりなどで、餅が軟らかくなるのでしょうか? じつは以前、櫻米軒の協力を得て、少し日にちを置いてわざと硬くし、ふところ餅を自分の懐で(現代なので服の中に忍ばせ)温めるイベントを開催しました。

イベントの間の1時間程度でしたが、「軟らかくなった」と参加者。畑仕事で体温が上がれば、きっとさらに軟らかに。

働いた分だけおいしくなる、昔の携帯エネルギーチャージ食の仕組みは見事です。

うどん県の甘党へ贈る

健康に優しい逸品

白みそ仕立てのだし汁にあん入りの丸もちといえば、香川の雑煮。江戸時代に讃岐の特産品となった白砂糖が貴重品だったため、明治のころ、年に1度のぜいたくとして雑煮に取り入れたとされています。

同書より転載

同書より転載

甘党な一方で、年明けにうどんも食べるうどん県。糖質多めの食習慣からか、人口10万人あたりの糖尿病死亡率は高く、2020、21年と連続して全国ワースト2位。

「食で健康に」と考える、高松市内のオーガニックスーパー・春日水神市場を運営する「厳選」の津國浩社長。玄米は糖尿病リスクを下げるとされる食材のため、地元食のあん入りもちを無施肥・農薬不使用栽培の県産玄米でつくることを思いつきます。

ただ、玄米は硬く簡単につけません。そこで三日三晩浸水させたところ、ビタミンB群や食物繊維、ストレス軽減作用があるとされるGABAを含む発芽玄米に変化。蒸した発芽玄米を昔ながらに杵でつくと、ぷちぷちとした歯ざわりで焼くと香ばしく、あんこの風味が際立つ逸品となりました。

正月だけでなく、安心なおやつとして年中味わえます。

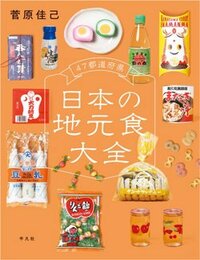

『47都道府県 日本の地元食大全』(菅原佳己 平凡社)

『47都道府県 日本の地元食大全』(菅原佳己 平凡社)