当時、受験戦争が社会問題になっていました。親は、子どもの将来を思ってでしょうが、「あなたのためだよ。賢くならないと、お父さんみたいに立派になれないよ」と勉強を押しつける。それは、子どもにとっては、一種の理不尽な暴力じゃないかと思ったんです。そんな勉強の強要が、実は個人的な復讐のためだったら……という話です。

(c)楳図かずお 拡大画像表示

(c)楳図かずお 拡大画像表示

――教育ママと息子のありふれた物語に見えて、裏に恐ろしい過去の事件が。ミステリー的な展開と、最後のどんでん返しが鮮やかだ。

僕は、「ママがこわい」で、三益愛子的な「優しい母親像」を逆転させましたが、この「秀才」で、それをまたひっくり返しました。「どんなに憎しみあっても、やっぱり親子は親子」という結末にできましたからね。この話は満足のいく出来で、読者の反響も大きかった。「おろち」の裏テーマは「家族」なんです。その方向性が決定しました。

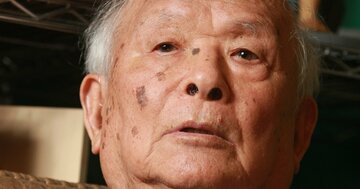

――この頃、東京都豊島区目白のマンションに仕事場があった1968年から69年にかけては、生涯で最も仕事をした時期だったという。

一番重なった時で、週刊誌3本プラス月刊誌3本、それに飛び込みの読み切りまで引き受けていました。休みなど1日もありません。「おろち」は毎週2日間で仕上げていました。

アシスタント7人とともに

限界まで仕事をした時期

僕は、キャラクターは全て自分でペン入れします。朝の4時まで仕事して、4時間寝て、朝の8時からまた仕事を始めていました。脳みそを「超回転」させ、1分を2分の長さに引き延ばすような感覚でした。

アシスタントは7人いましたが、「おろち」の背景だけは、へたな人に任せられなくて、信頼できるアシスタントと2人だけで描いていました。僕も体力的に限界で、「明日死ぬかもしれないな……」と頭の隅で思いながらやっていました。そんな時期の連載ですが、今見ると絵がしっかり描き込まれ、話もよくできているので自分でも驚きます。