企業が開示しているデータは

実態を正しく反映していない

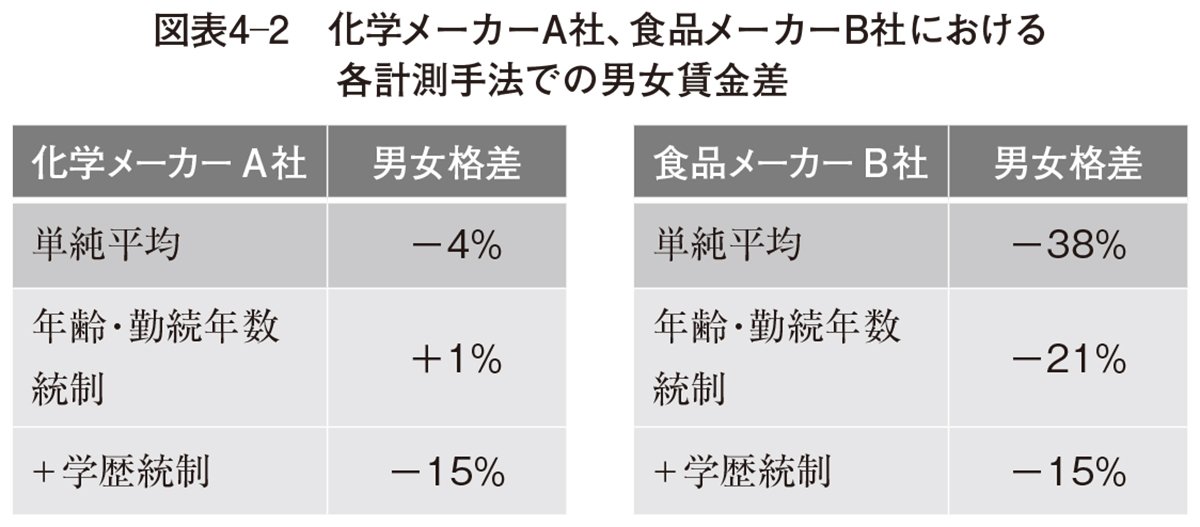

実は、厚生労働省が開示を義務化している男女の単純平均の比率というのは、多くの企業において男女間で年齢や勤続年数、学歴などの属性分布が大きく異なるため、その比率が同じ能力の男女の違いなのか、男女の属性の構成の違いを反映しているのか区別がつかない。

男女賃金格差の実態を把握する上では適切なKPI(Key Performance Indicator 組織や個人の目標達成度を測定するための重要な指標。事業や活動の成功を数値化し、パフォーマンスを客観的に評価するために使用される)とは言えないのだ。

KPIとして有効に働くには、(1)企業間で比較ができ、自社の立ち位置が把握できること、(2)改善努力の結果が反映され、時系列の動きで改善の進捗が把握できること、の2つが重要な条件となる。男女の単純平均の比率というのは、この2つのいずれも満たさない。

例を挙げて説明しよう。化学メーカーA社には、男性と女性の属性や分布が大きく異なるという特徴がある。工場や生産部門に所属する社員は男性がほとんどで、高卒の社員が多い一方で、本社と研究開発部門は比較的女性比率が高く、特に研究開発部門には修士・博士を持つ女性社員が多数いる。

単純な平均値を使って男女賃金を比較したところ、格差はマイナス4%にとどまった。この結果をもって、A社は「わが社には男女格差がほぼ存在しない」と喧伝するだろう。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示