こうなると、結果として「新しい役割」に適応できず、周囲からの評価も下がることになりがちです。

とくにエキスパートとしてすでに成果を上げていたり、周囲からそのスキルを認められている人ほど、どうしても自分の得意分野にしがみつき、「自分はあくまでもこの分野の専門家なのだから、苦手な分野に手を出す必要はない」と考えてしまいがちです。

こういう人の職場環境が変化し、異なるスキルが求められるようになったりすると、それまでに築いてきた強みが、かえって新たな学びの障害になってしまうことがあります。

こうした変化の典型が、マネジャーへの昇進や別部署への異動です。

技術職の人が初めてマネジメントを任されたり、営業職の人が新規事業開発に携わることになったりすると、多かれ少なかれ、なんらかの壁にぶつかることになります。

その経験をネガティブに受け取るのではなく、「学びの機会」として捉え直すことができるかどうか――それが、「幸せ実感」や「仕事の成果」への大きな分岐点になるのです。

チャンスを逃さない人が

実践する学びの姿勢とは?

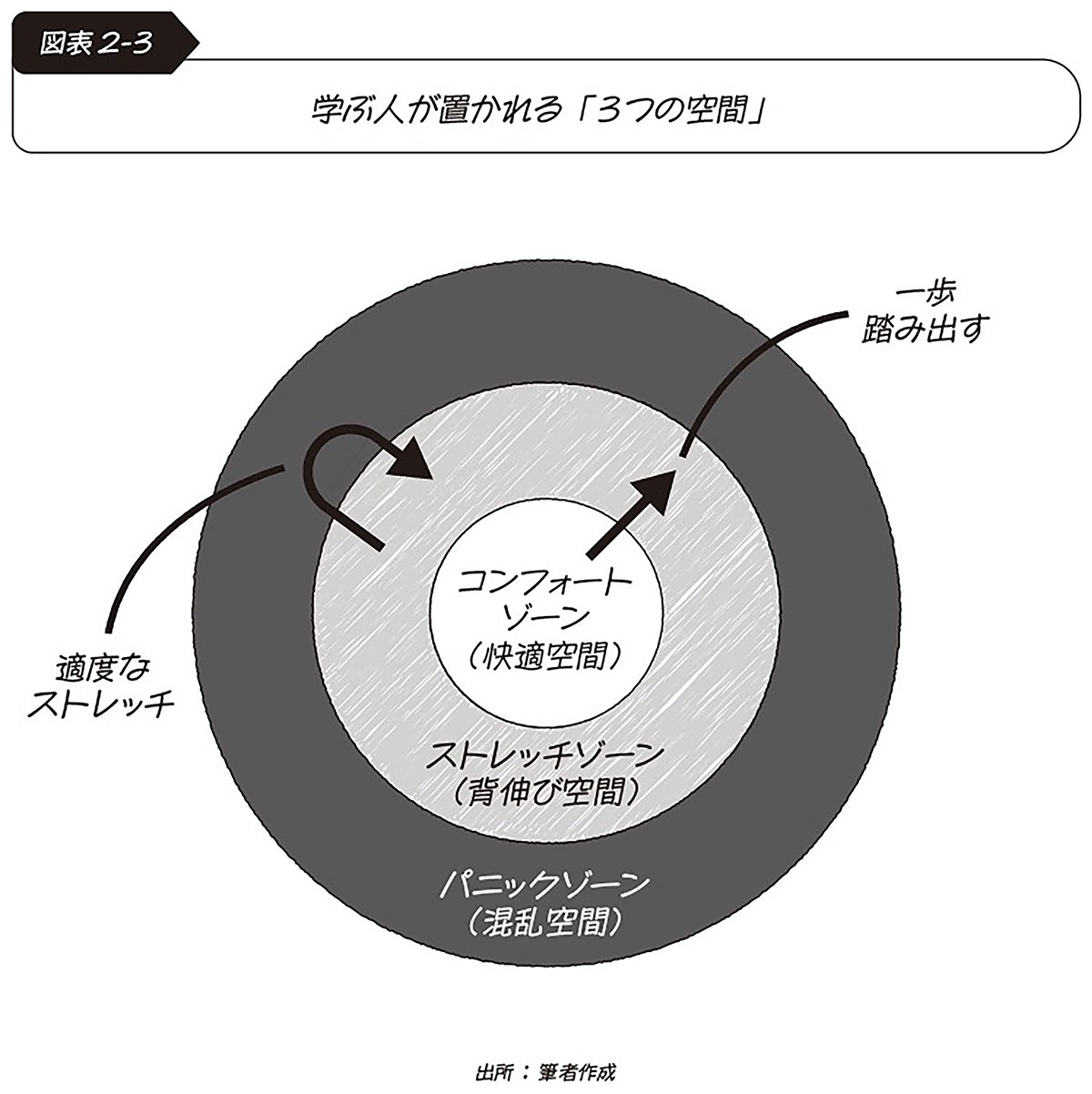

「逆境する」姿勢の重要性を理解するうえで参考になるのが、学びの理論研究の世界でよく言及される「ストレッチゾーン」と「コンフォートゾーン」の概念です[図表2-3]。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

学ぶ人の環境は、次の3つのゾーンに分類されます。

(1)コンフォートゾーン(Comfort Zone 快適空間)

(2)ストレッチゾーン(Stretch Zone 背伸び空間)

(3)パニックゾーン(Panic Zone 混乱空間)

「コンフォートゾーン(快適空間)」とは、学ぶ人が安心していられる環境ですが、新たな挑戦や学びは生まれにくいという特徴があります。

自分の得意分野に閉じこもり、新しいスキルなどを学ばない人は、まさにこのゾーンにいると言えます。」