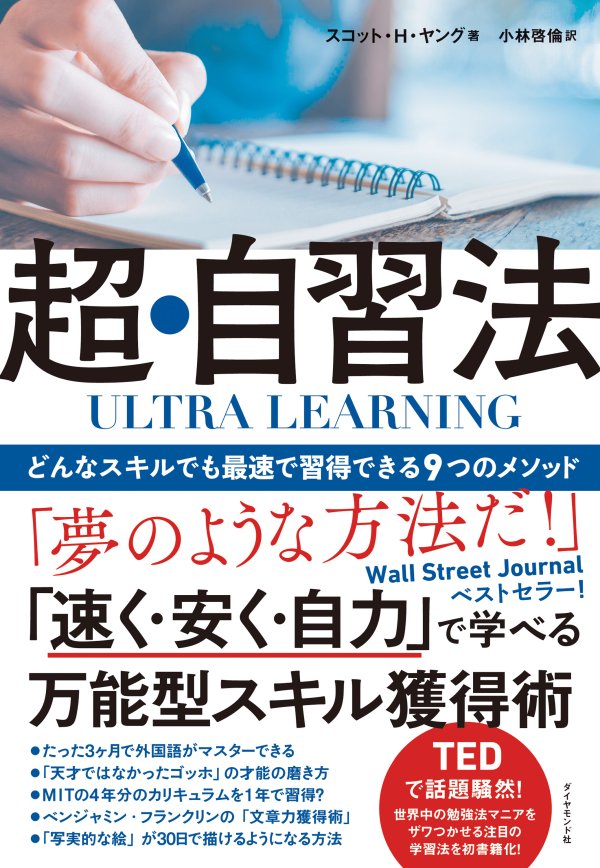

新しい知識を学んだのに、数日後にはすっかり忘れてしまった…。誰もが経験したことがあるだろう。そんな「記憶の穴」をふさぐヒントをくれるのが、『ULTRALEARNING 超・自習法』だ。本書では、人が忘れる原因を「崩壊・干渉・手がかりの忘却」という3つに整理している。これを理解するだけで、学び直しやスキル習得の効率は大きく変わる。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。(構成:ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

なぜ学んでも忘れてしまうのか

せっかく勉強したのに、テスト直前になると「あれ、なんだっけ?」と思い出せない。

こうした経験は学生だけでなく、社会人の学び直しにもつきまとう。本書ではその背景を、記憶の構造から解き明かしている。

記憶が失われる原因のひとつが「崩壊」だ。

これは時間の経過とともに情報が薄れていく現象で、いわば「使わない筋肉が衰える」のと同じ仕組みだ。

忘却に関する最初の理論は、記憶は単に時間とともに衰えるというものだ。この考え方は常識とも一致している。私たちは、過去1週間に学んだ出来事やニュースを、先月の出来事よりもずっとはっきり覚えている。今年学んだことは、10年前の出来事よりもはるかに正確に思い出すことができる。この考え方では、忘却は単に、時間による避けられない侵食である。砂時計の砂のように、私たちの記憶は頭の中から容赦なく抜け落ちていくのだ。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)

たとえば、学生時代に暗記した英単語も、社会人になって使わなければ跡形もなく消えてしまう。だからこそ「一夜漬け」は必ず忘れる運命にあるのだ。

干渉と手がかりの忘却

次に紹介されるのが「干渉」だ。これは新しい情報が古い記憶を押しのけたり、逆に古い記憶が新しい情報を邪魔する現象を指す。

スマホのパスワードを更新したのに、つい前の番号を入力してしまうのも干渉の典型だ。

さらに厄介なのが「手がかりの忘却」である。これは記憶そのものは残っていても、引き出す“合図”が失われてしまう現象だ。

第3の忘却理論では、私たちの頭にある多くの記憶は、実際には忘れられるのではなく、単にアクセスできなくなるのだと考えられている。何かを覚えたという場合、それは記憶から取り出すことが可能だという意味になる。人間はすべての長期記憶を同時に、常に経験しているわけではない。つまり適切な手がかりを使って、情報を掘り出すプロセスが存在しているということになる。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)

「思い出せない=忘れた」ではない。実は脳の奥に情報は眠っていて、適切な合図があれば再び取り出せるのだ。

忘却を防ぐための工夫

ここで本書から1つ有効な方法を紹介しよう。

それが「間隔反復」というメソッドである。簡単に言えば「一夜漬けではなく、日を置いて繰り返す」ことで記憶を強化するやり方だ。

学習に関するアドバイスで、研究からも強く支持されているものの1つが、「長く記憶しておきたければ、詰め込みはするな」である。学習時間を長い期間の中に分散して配置すると、パフォーマンスは若干低下する傾向があるが(間隔を空けているうちに忘れてしまう可能性があるため)、長期的にはパフォーマンスが大幅に上昇する。(『ULTRALEARNING 超・自習法』より)

たとえば、10時間勉強できるなら一気に詰め込むよりも、1日1時間×10日で学んだほうが長期的には定着しやすい。

これは筋トレを想像するとわかりやすい。1日で腕立てを1000回やるより、10日間に分けて毎日100回ずつやるほうが確実に成果が出るのと同じ理屈だ。

短期の効率より、長期の定着を優先する。これが「間隔反復」の核心である。

実際に、語学や資格学習に取り組む多くの人が、専用ソフトやアプリを使ってこの手法を実践している。スマホの通知で「そろそろ復習のタイミングですよ」と教えてくれるアプリは、この理論を応用したものだ。

日常の勉強でも応用できる。たとえば会議の内容をその日の夜にざっと見直し、翌週もう一度復習する。それだけで記憶は飛躍的に強固になる。

「思い出す」間隔を戦略的に配置することで、学んだ知識を忘却から守ることができるのだ。