一つ星と二つ星、二つ星と三つ星の違いって?

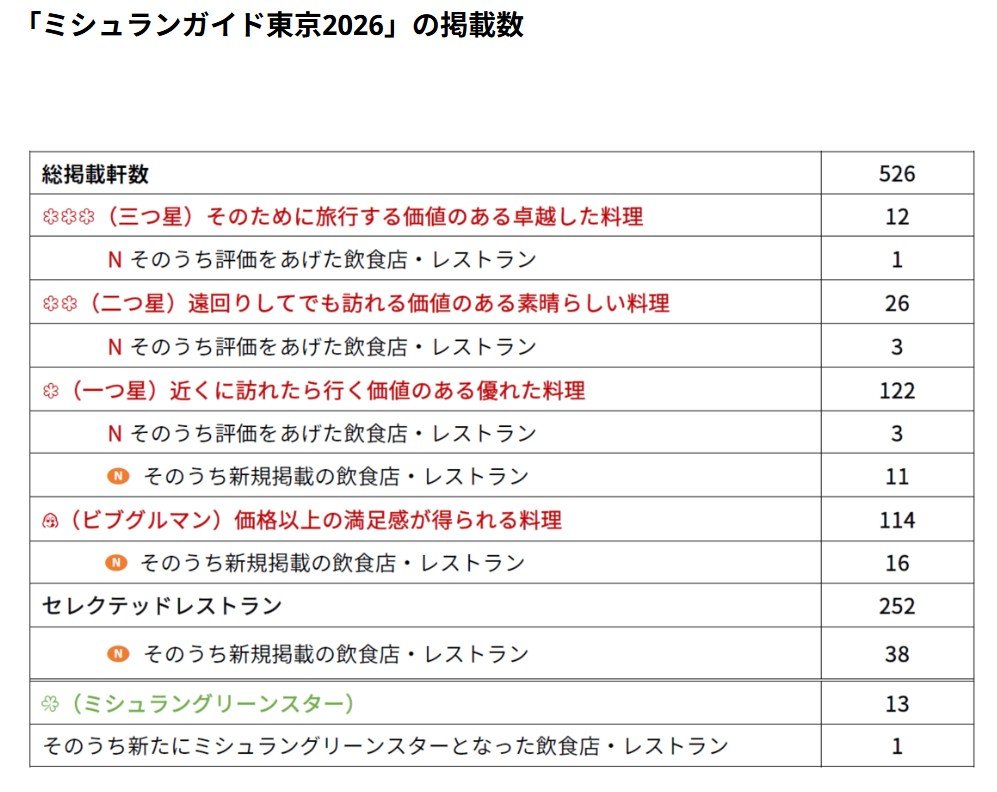

日本初上陸だった「ミシュランガイド東京2008」では、星付きレストランは150軒だった。その後、東京は247軒のピークまで増えたが、次第に減少し、「同2026」は160軒だった。今年はインスペクターの調査期間が短くなったことも留意すべきことだが、世界で最も星付き店が多い都市・東京について、ある程度の補正が働いていると捉えることもできる。

二つ星は「東京2008」の25軒から「同2018」の56軒までほぼ直線的に増えてきた。しかし、それ以降は減り「同2026」では26軒に。三つ星のレストランは誰もが納得できるところだが、一つ星と二つ星、二つ星と三つ星の違いがどうなっているのかという疑問も呈されてきただけに、二つ星の審査がより厳格になった結果とも解釈できる。

「ミシュランガイド東京2026」の概要

「ミシュランガイド東京2026」の概要

先述したビブグルマン(コスパがいい)やグリーンスター(サステナブル)などを設けたのは、幅広い観点からレストランを評価する姿勢の表れでもある。

近年では、個人賞となる「メンターシェフアワード」や「サービスアワード」「ソムリエアワード」も始めた。また、インスペクターがいち早く紹介したい、まだ評価のつかない「Newセレクション」も毎月発表している。今年はNewセレクションで紹介された全50軒のうち、休業している1軒を除いた49軒全てが、1つ星かビブグルマン、セレクテッドレストランのいずれかになった。つまり、Newセレクションは登竜門として機能しているわけだ。

料理のカテゴリーってどうなっているの?

最新2026年版の特徴のひとつが、料理カテゴリーに「東南アジア料理」が初登場したことだ。カテゴリーも増え続けて、「とんかつ」「ラーメン」はもちろん「おにぎり」まで追加されてきた。昨年は和洋のスイーツをコース仕立てで出す店を対象とした「クリエイティブ」が追加。カテゴリーは現在37になった。

東南アジア料理のカテゴリーで初登場した店が、ビブグルマンの「ナイトマーケット」

予約難度や価格感、体験価値で

掲載店を使い分けよう

ミシュランガイド東京は総じて、掲載の裾野は拡大しつつ、星付きは縮小という二層化が進んでいる。分母の広がりに対して審査はより厳格になっており、見どころは一~三の星付き以外にも増えている。

外食好きな人は、予約難度や価格感、体験価値を踏まえて、星付き/ビブグルマン/セレクテッドレストランを横断的に使い分けるといいだろう。