「これもあくまでも私の推測ですが、常識からいえば、人を避けるクマのはずが、この事故の場合は積極的に人に近づいている形跡があります。ですから、好奇心が旺盛だったのか、それとも以前に、釣り人が残したお弁当や、釣った魚などを口にしたことがあったのかもしれません。釣り人=美味しいもの、という学習があったとも考えられます。

クマが近づいていったら、釣り人は驚き、慌てて逃げて転んで襲われやすい状況をつくってしまったのかもしれません。クマは走って逃げるものを追う習性がありますから。人を食べるために襲ったというよりも、アクシデントで亡くなった方を、肉として食べてしまった。そうすると『食い殺された』ということになってしまいます」

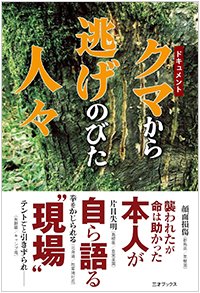

23.73㎢、人造湖では日本最大面積の朱鞠内湖。湖畔にはキャンプ場があり、釣り人の聖地でもある。書籍『ドキュメント クマから逃げのびた人々』(三才ブックス)より転載 拡大画像表示

23.73㎢、人造湖では日本最大面積の朱鞠内湖。湖畔にはキャンプ場があり、釣り人の聖地でもある。書籍『ドキュメント クマから逃げのびた人々』(三才ブックス)より転載 拡大画像表示

駆除ありきの対策では

クマの出没数は減らない

アーバンベア問題、そして農地や人の生活圏内における人的被害の増加。そして今後は、家畜被害が増加するかもしれない懸念もあり、ヒグマ対策はもはや待ったなしの状態といえる。道は「北海道ヒグマ管理計画」の2期目(~2027年3月まで)を実施しているが、坪田教授は「不十分だ」と語る。

『ドキュメント クマから逃げのびた人々』(三才ブックス)

『ドキュメント クマから逃げのびた人々』(三才ブックス)

「クマの生息密度が高い場所であっても、人の居住区域と、クマの生息区域が完全に分かれていればクマは人里に出てくる必要はありません。しかし、北海道を含め本州においても、出没を防ぐ管理体制が不十分です。人とクマの棲み分け“ゾーニング管理”ができていないので、ある意味“だだ漏れ”状態であるのが現実です。

クマは彼らの生活圏の中で、自然のサイクルに従って生きてくれればよいのです。そのためには、人間側がきちんとゾーニング管理を行って、クマの領域に彼らを押し込めておくことが大切です。この管理ができていないのに今は駆除ありき、駆除だけをして終わっていることが、出没数が減らない理由だと思います」