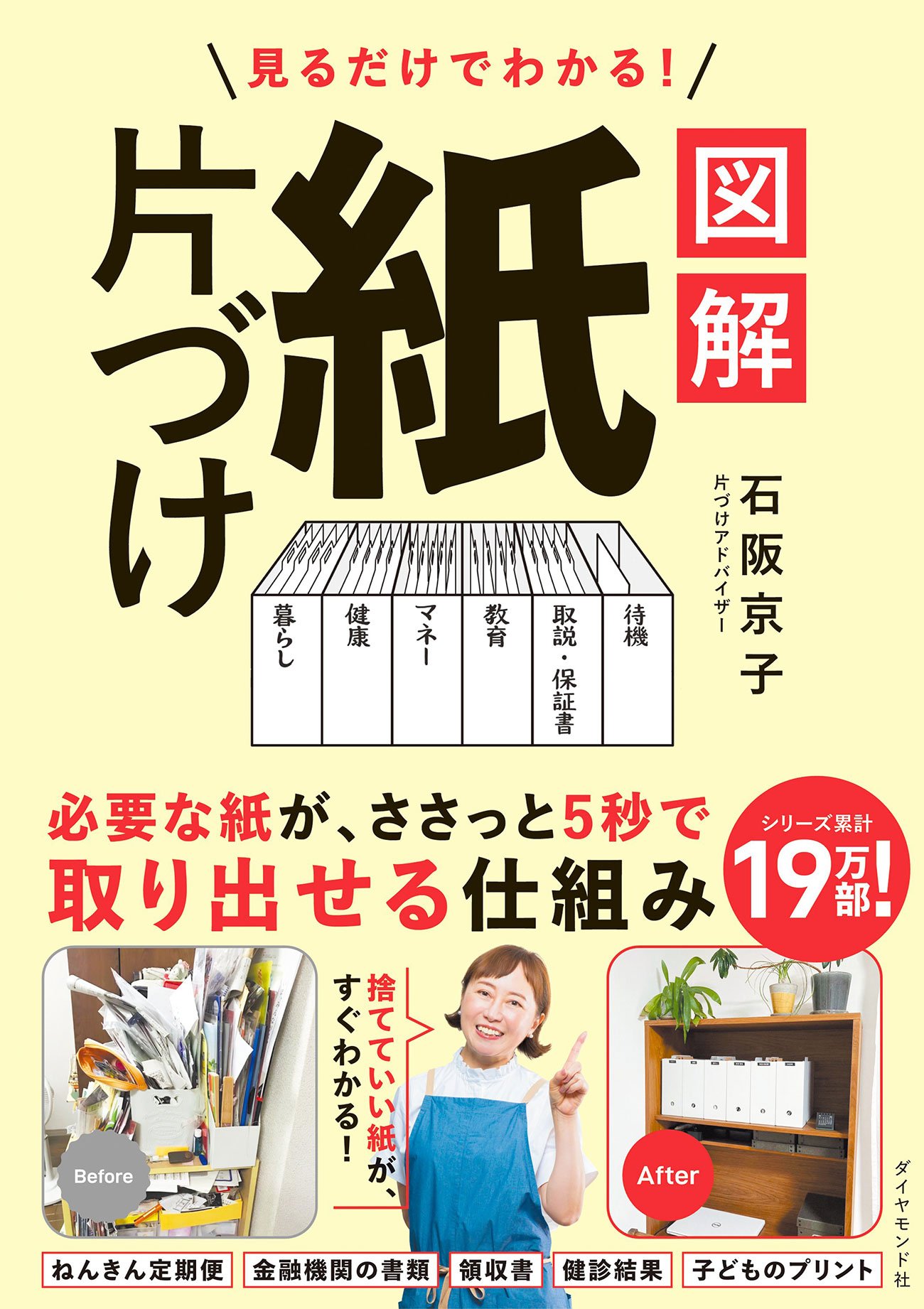

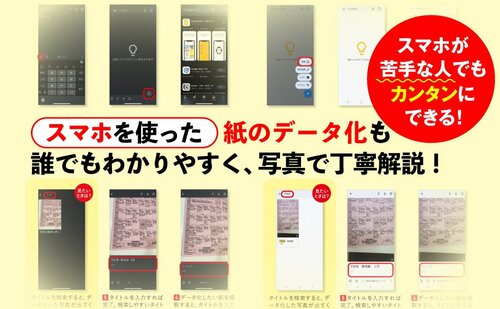

「あの大事な紙、どこいった?」のイライラに終止符をうち、お金、時間、人生をコントロールしよう! 10万人を救った紙片づけメソッドの図解版『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』(石阪京子著)が発売に。「必要な紙が5秒で見つかる」画期的な片づけ術が、図解で直感的に分かり、紙を減らすスマホ活用術も超絶丁寧に解説。本連載では本書から、抜粋・編集してメソッドを紹介していきます。

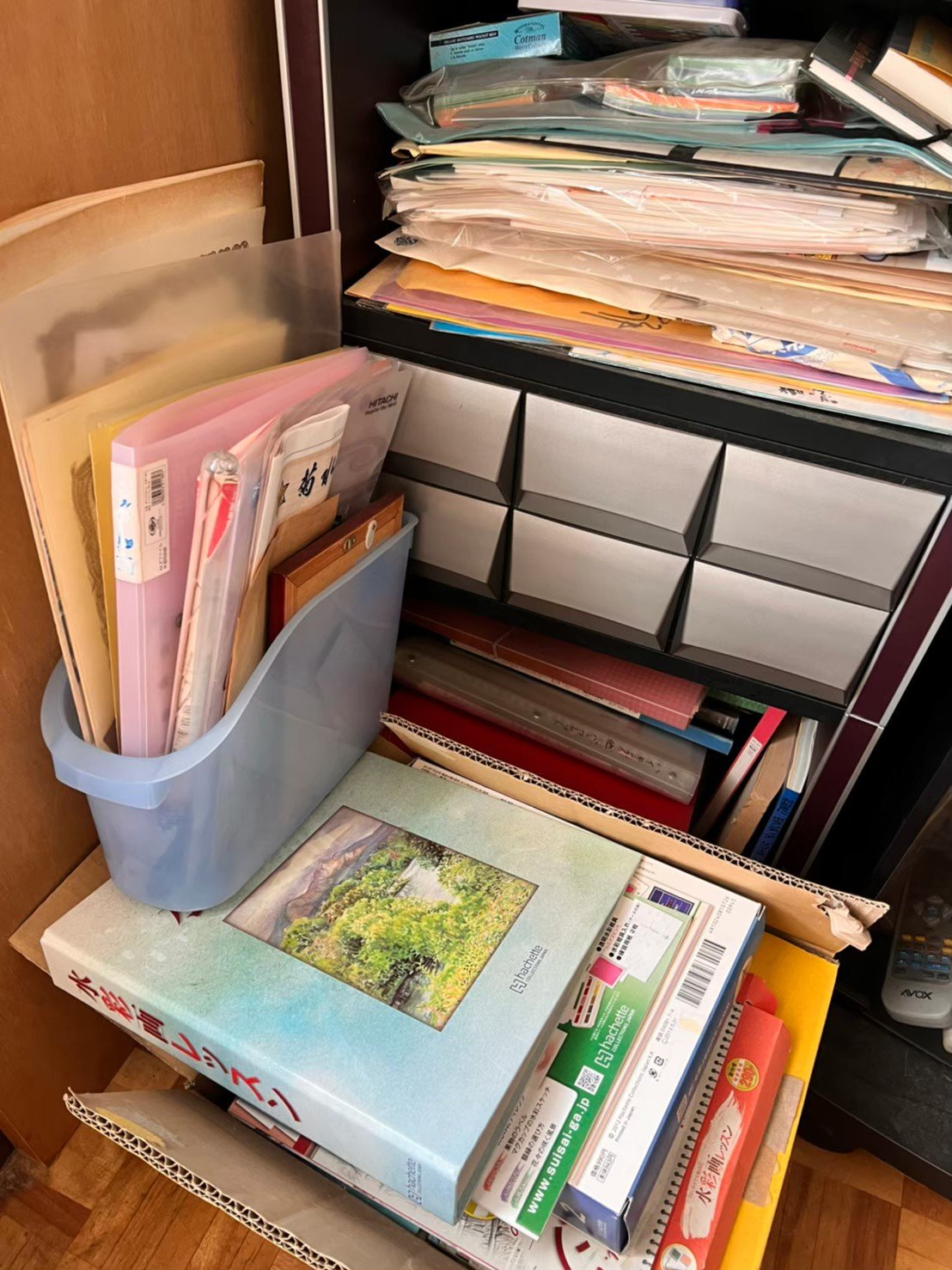

分類しようとしてもできなくなる「紙の片づけ」 写真:著者提供

分類しようとしてもできなくなる「紙の片づけ」 写真:著者提供

複雑な仕組みは機能しなくなる

前回もお話した通り紙が片づかない方の多くは、決して紙の整理から目をそむけているわけではありません。むしろ、収納の仕方を工夫したり、色々な収納グッズを活用したりして頑張っておられます。

それなのに、紙がうまく片づかないのはなぜでしょうか?

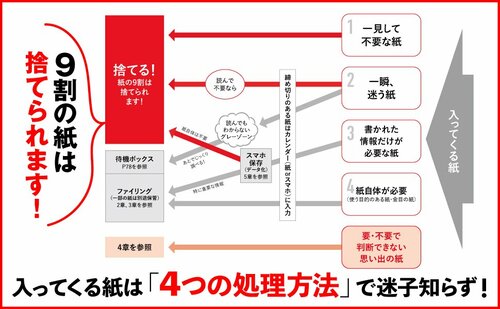

その理由は、本書の1章でお伝えしたように、いらない紙も残しているから、というだけではありません。頑張りすぎて、収納の仕組みが複雑になってしまい、使いにくくなっている方も多いのです。

カテゴリー分けが細かすぎると、融通がきかない

たとえば、子育て中の方の場合、「A子 学校」「A子 塾」「A子 提出物」など、カテゴリーを細かく分けて、それぞれファイルブックや封筒などに入れていることがあります。細かいほうがわかりやすいと考えがちですが、実際はむしろ逆です。

パッと見たときにどこに何があるかを判断できないので、探すのに時間がかかりますし、細かすぎて融通がきかないため、どちらにも当てはまるような紙が入ってきたときにどこに入れればいいかわかりません。

そうすると、後でちゃんと分類しようと思って、とりあえずそのへんに置いたり、「まぁ、こっちでいいか」と、そのときの気分で分類したりするため、どこに何が入っているかがわからなくなります。そして次第に、本人ですらその収納システムを信用できなくなっていき、システムは完全に崩壊します。

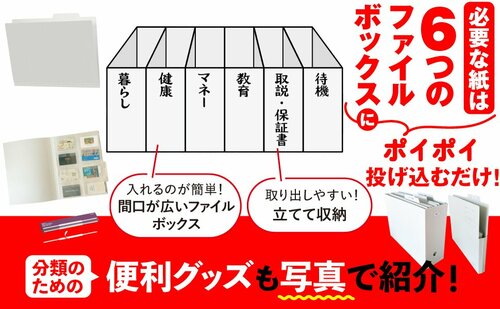

これは紙に限りませんが、片づけにおける収納の大原則は、大きな枠を作ってから小さく分類していくということです。ファイルブックが100冊に分かれていたら、その中から1冊を探し出すのは大変ですよね。これは、大きな枠を作らずに、いきなり小さく分類してしまう残念な例です。

それに対して石阪式ホームファイリングは、6つのカテゴリーにざっくり分類するスタイル。まずはファイルボックスという大きな枠で区切ってから、その中でさらにグッズを使って細分化していきます。

*本記事は、『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』より、抜粋・編集して作成しております。