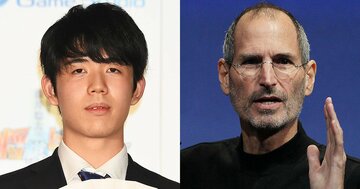

ちなみに藤井聡太七冠の場合は、中学一年生からAIを使い始めましたが、もともとある局面に対して客観的に判断ができるタイプでした。自分の好みや、相手の得手・不得手に振り回されず、場面場面で最善手を追求する。そういう人はAIを使いこなし、自身の才能を伸ばしていけます。

大人が先回りして

「回答を述べない」こと

けれども多くの場合は「受け身」になりがち。ですからAIを取り入れながら自主性を育み、才能を伸ばしていくには、大人から子どもに「AIはこう言っているけど、こうしてみたらどうなるんだろう?」と問いかけてみるといいでしょう。大切なことはAIやインターネットが出した答えで終了にしない、大人から「先回りして回答を述べない」ということです。

つまり、私が子どもたちに接する際に気をつけているたったひとつのことは、「答えを教えないこと」です。その子の答えを引き出すように心がけています。

指導者は自分自身の答えや、これが正しいんだという見解を述べるのは簡単ですし、子どもたちや若い人は年長者の意見を聞けば安心しますよね。けれどもそれでは、言われた通りにやっているだけで伸びません。間違ってもいいですから、その子がどう考えているのか、その子の答え、発想を引き出し、実際に試してみることが一番ではないかと思います。

散々偉そうなことを言ってきたものの、実は私自身失敗をしまして、自分の子どもには口を出してしまいました。

親がその道に詳しいと

子どもは何も言えなくなる

子どもが小学生の頃、インターネットで将棋をやっていたのですが、つい色々と意見してしまったのです。弟子や将棋教室の生徒さんには言わないのに……。

将棋経験者であり、プロでもある私から意見されれば、子どもはその通りせざるを得なくなります。そうするとたとえ勝っても面白くないのです。親から見られているプレッシャーばかり感じて、将棋を好きな気持ちも失せてしまうでしょう。結局、私の子どもは私の見えないところで将棋を指すようになり、やがてやめてしまいました。

これは他の世界でもいえることだと思います。親がその道の未経験者なら、たとえ口を出されても、子どもは「いや、こっちのほうがいいんだよ」と言い返せます。でも親がその道に詳しいと、子どもは自分の意見が言えない。