写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

投信窓販担当者に必要な知見とは

顧客の資産形成の相談業務を担当する皆さんは、金融リテラシー強化の努力を日々重ねていることだろう。ファイナンシャル・プラニングの資格試験に合格し膨大な知識を手に入れても、実践にうまくひも付けられないとの悩みも聞く。PER(株価収益率)等の専門用語を学ぶことは、手段であって目的ではない。

そもそも金融とは何だろう。われわれは金融を「お金の流れ」(マネーフロー)と定義する。資産運用業務とは、株式・債券市場において「マネーフローを引きつける国・企業・人とは、どこか・誰か」を予測することだ。言葉を定義すれば、思考に焦点が定まるはずだ。

市場危機がもたらすパラダイムシフト

顧客の老後資金など長期の運用資金を扱う運用担当者でも、日々の相場変動を注視する。長期的なマネーフローの方向性変化の兆しは、日常の小さな動きの中に存在するからだ。

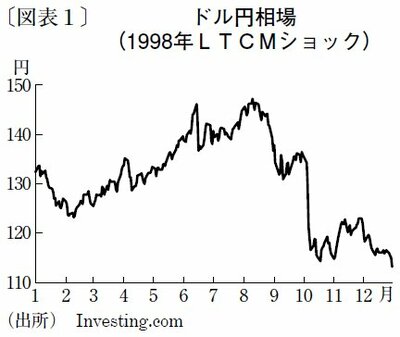

市場の危機といえばリーマンショックが思い浮かぶが、危機は高い頻度で発生し、世界に大きな変化をもたらしている。1998年10月、LTCM(ロングターム・キャピタル・マネジメント)ショックに際して、ドル円相場は2日間で20円円高に振れた(図表1)。以降20年間、ドル円相場は1ドル130円を下回る水準で推移した。

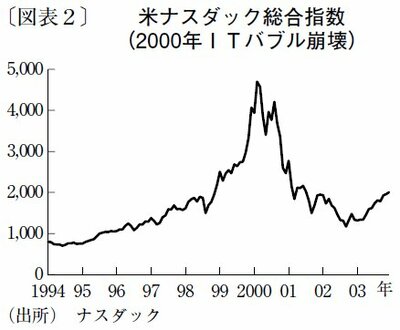

米国の代表的な株価指数であるナスダック総合指数は、根拠なき熱狂と懸念されながら96年から4年で5倍になった。しかし、ニューエコノミー論が喧伝される中で、2000年から02年にかけて5分の1まで暴落した(図表2)。元の水準に戻ったのは15年だ。

9.11、リーマンショック、3.11、欧州危機など、マネーフローを大きく変化させる危機が多発するのはなぜか。グローバルサプライチェーンの推進とボーダーレスな投資の増大、ネットによる世界の危機情報の瞬時の伝達などにより、かつては一部のローカル危機で済んだものが世界に波及するようになったからだろう。まさに危機多発化構造へのパラダイムシフトだ。