『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第94回は、「計画的な勉強方法」について考える。

「完璧な計画」とはなんだろう

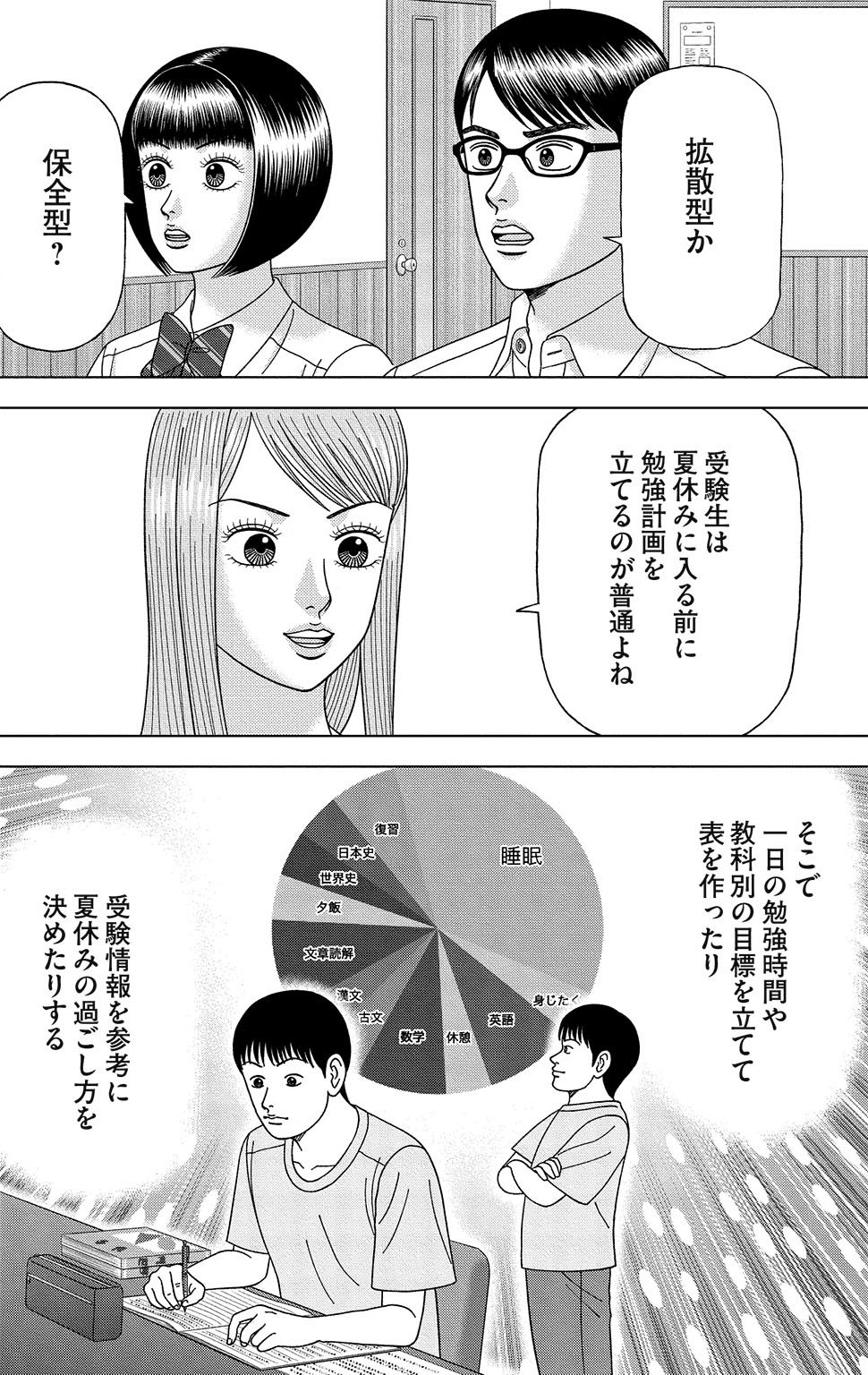

東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒は、夏休みの勉強計画を考える。担任の水野直美は2人に対して「拡散型」と「保全型」の2タイプの勉強方法を提示した。

ここでの「拡散型」とは、違う問題集を何冊もやったりと、とにかく実践するタイプで、「保全型」とは同じ問題集をコツコツ続けるなど計画をきちんとこなすタイプのことをいう。

勉強をする際に多くの人は、「保全型」を目指すだろう。しっかり目標を立てて、1つの問題集を最初から1題1題解いていく。もちろん、それができるのであれば素晴らしい。

だが、実際にはこのやり方にはいくつかの落とし穴がある。

まず、ほとんどの人は計画を立ててもそれを完璧にこなすことはできない。計画を立てたはいいけれど、ズルズルと負債がたまっていって、最後の方は計画がなかったようになってしまった経験を持っている人は多いのではないだろうか。

そして、そもそも論だが、「完璧な計画」とはなんだろうか。勉強方法は人によって違うのに、時間をかけて考えれば考えるほど、あたかもそれが完璧かのように思えてしまう。完璧な計画を立てれば立てるほど、その計画を修正しづらくなる。

すでに決まったことを変えることに負担を感じてしまう「現状維持バイアス」や、取り返せない過去の意思決定を変更しづらい「サンクコスト効果」と呼ばれるものだ。今のやり方ではダメだとわかっていても、すでに決めたことを実行したがる。このような現象が起こるのは勉強だけではない。

時には「計画そのものの修正」も必要だ

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

おすすめの対処法は、「計画を変える」ことを計画に入れることだ。

勉強計画を立てるときに、1週間のうち1日はあらかじめ空けておいて、その1週間でやり損ねたことをやるのがいい、などとよく言われる。どうせなら、「計画そのものを修正する」ことを計画に入れておけばいいだろう。

そのためには、その計画がうまくいっているのか否かを判断する指標がなくてはならない。問題集を解くのであれば、そのペースが大事だし、正解数や正解率も大事な指標になってくる。

決まったペースで進められてはいるが、丸つけの際にほとんど間違っているようでは意味がない。思い切って別の問題集に手を出すことも、「計画を変える」の一部だ。

「拡散型」のような勉強法は、「問題集の浮気」などと呼ばれたりして忌避されがちだが、実はメリットもある。自分の勉強法を見つけるという目的があれば、1つの問題集や参考書に固執することなく手を出してみるのもいいだろう。

その際に、「何か違うな」と感じたら、その原因を深掘ってみることが肝心だ。自分と合わない原因は、難易度だけとは限らない。もしかしたらフォントや色味といったデザインかもしれない。

「保全型」が成り立つのは、正しい計画を正しい速度で継続している場合のみだ。そして、何が「正しい」のかは人によって違うし、どこにも書いていない。

「拡散型」と「保全型」の片方に偏るのではなく、まずはいろいろな方法を試してみて、これだと決めたものに集中するのが王道だろう。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク