実際の薬価の改定ルールは、以下の式で改定されることになっています。

改定薬価=納入価格の平均値+0.02×旧薬価+消費税

厚生労働省は、毎年ランダムに選ばれた医療機関や医薬品卸を調査し、納入価格を把握しています。この調査を通して納入価格の平均値を求め、その値に合わせて薬価を改定していくのです。

ここで、「0.02×旧薬価」は旧薬価の2%分を意味しています。これは、平均的な納入価格のもとでの最低限認めている薬価差益を意味するもので、調整幅と呼ばれています。この薬価の改定ルールから、薬価は納入価格が低く薬価差益が大きいほど下げられることがわかります。

薬価の引き下げ政策の結果

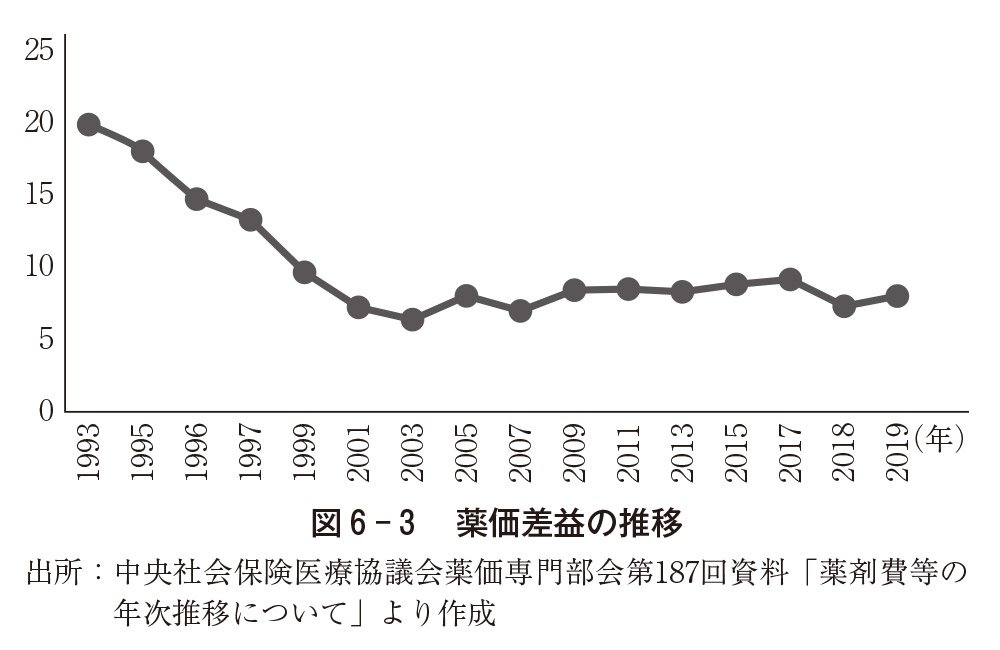

薬価差益は90年代に大きく減少

また、薬価が納入価格よりも低ければ、医療機関も薬局も、薬を購入すればするほど赤字になりますから、そんな薬は誰も購入しません。ですから、納入価格はかならず薬価よりも低くなります。すると、薬価は納入価格に合わせて毎年改定されますから、薬価はかならず引き下げられます。

さらに、引き下げられた薬価に応じてさらに納入価格は下がりますから、その下がった納入価格に合わせて、薬価はまた下げられていくのです。このように、薬価は毎年下げられるしくみになっていることがわかります。

ちなみに、実際の薬価の近年の改定率は、2014年度マイナス5.64%、2016年度マイナス5.57%、2018年度マイナス7.48%、2019年度マイナス4.35%、2020年度マイナス4.38%、2022年マイナス6.69%と、一貫して下落し続けています。

こうした薬価の引き下げ政策の結果、薬価差益は1990年代に大きく減少しました。図6-3は、薬価を100としたときの平均的な薬価差益の推移を表しています。1993年には約20あった薬価差益が、近年では8程度で推移しているのがわかります。上述した薬価差益を縮める政策の明確な効果を理解できます。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示