写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

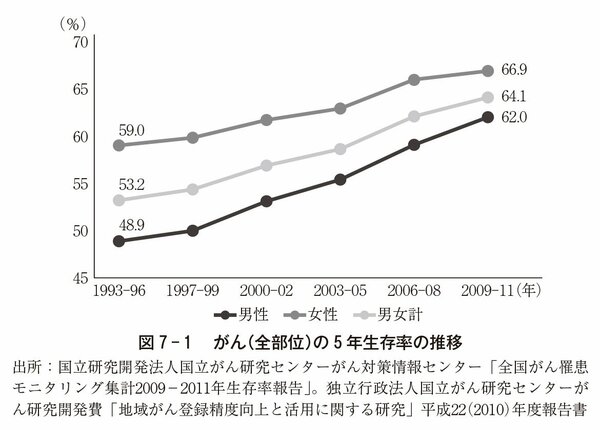

日本人の死因第1位であるがんの「5年生存率」は年々上昇している。一方で、検診による早期発見が必ずしも死亡率減少につながらない可能性や、「見つけすぎ」による過剰診断の問題が指摘されている。国はがん検診の受診率50%以上を目標とするが、進行性と非進行性のがんは技術的に識別できず、科学的根拠の乏しい検査も多い。適切な検診との関わり方を考えたい。※本稿は、林 行成『知っておきたい医療リテラシー 日本の医療の効率と公平を問う』(日本評論社)の一部を抜粋・編集したものです。

医療技術の進化や検診の普及で

がんの「5年生存率」が年々上昇

がん検診の話をする前に、まず日本においてどのくらいの方ががんで亡くなるのかを確認してみます。2020年における日本人の死因を見ると、第1位はがん、第2位は心疾患、第3位が老衰となっています。死亡数に占める割合で見ると、がんが27.6%を占めており、第2位の心疾患の割合が15%ですから、いかに多くの人々ががんによって亡くなっているかがわかります。

がん医療の成果を測る代表的な指標に生存率があります。部位によって異なりますが、多くのがんの場合、5年生存すると概ね治癒したと判断されるため、5年を1つの区切りとして、がん医療の成果を測る主要な指標として「5年生存率」が用いられます。

図7-1は、すべての部位を含めたがんの5年生存率の推移を示しています。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示