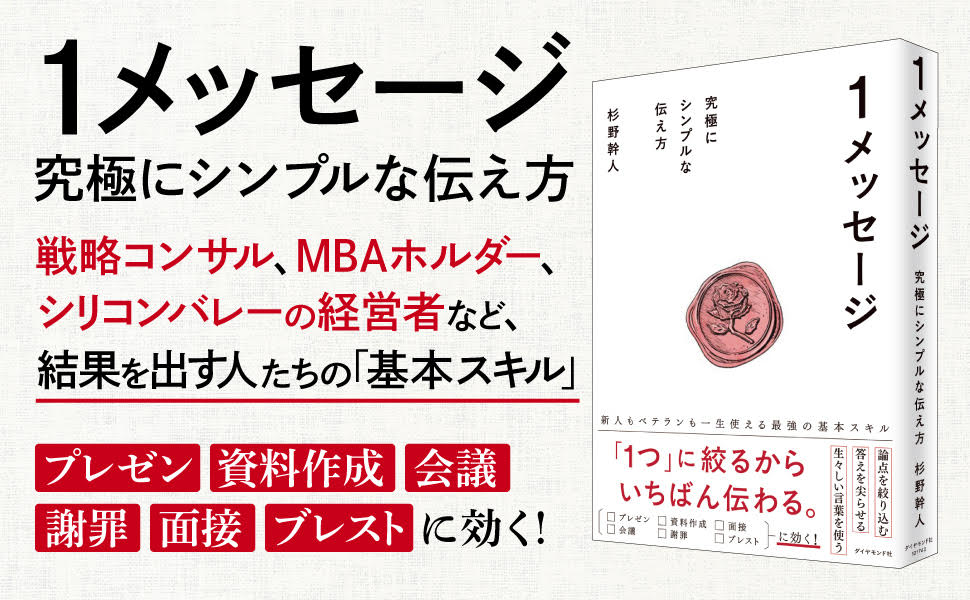

【上司は見ている】「評価される人」が会議で必ず口にする“ひと言”とは?

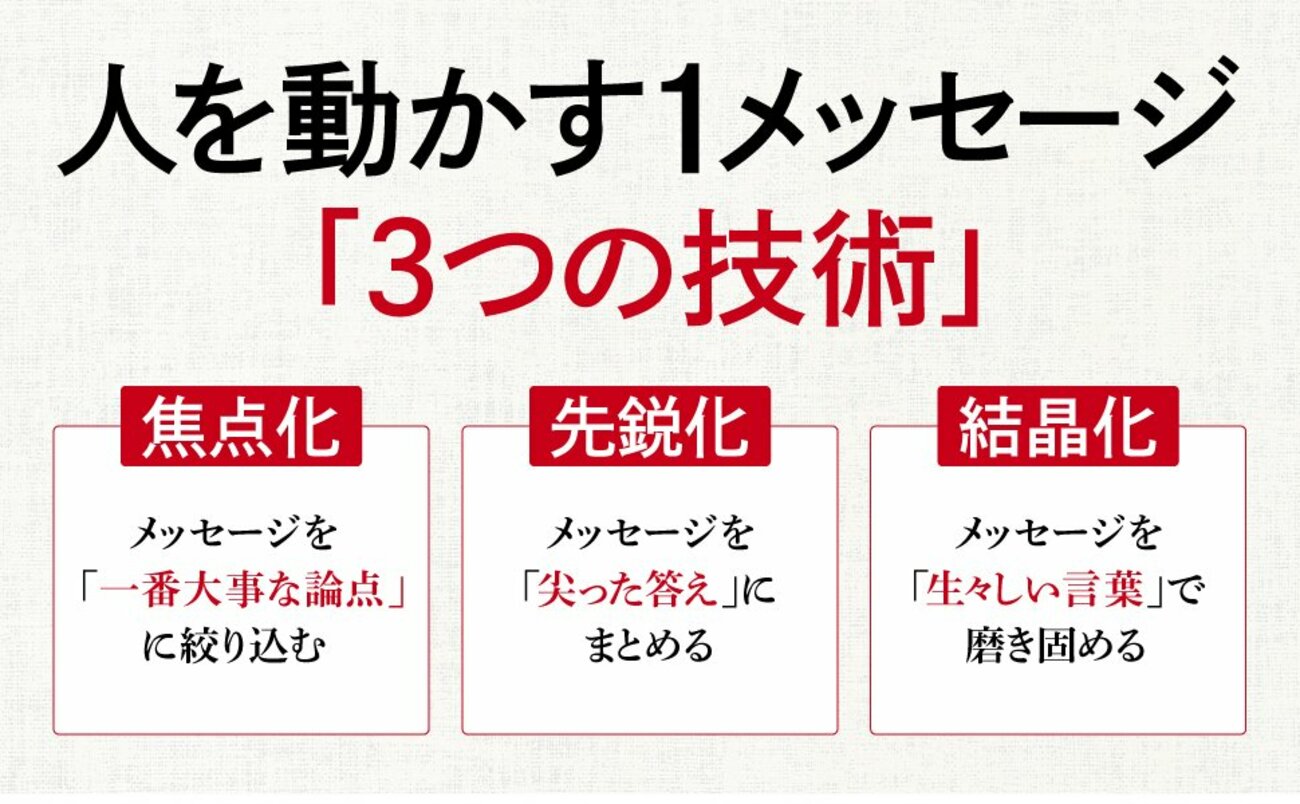

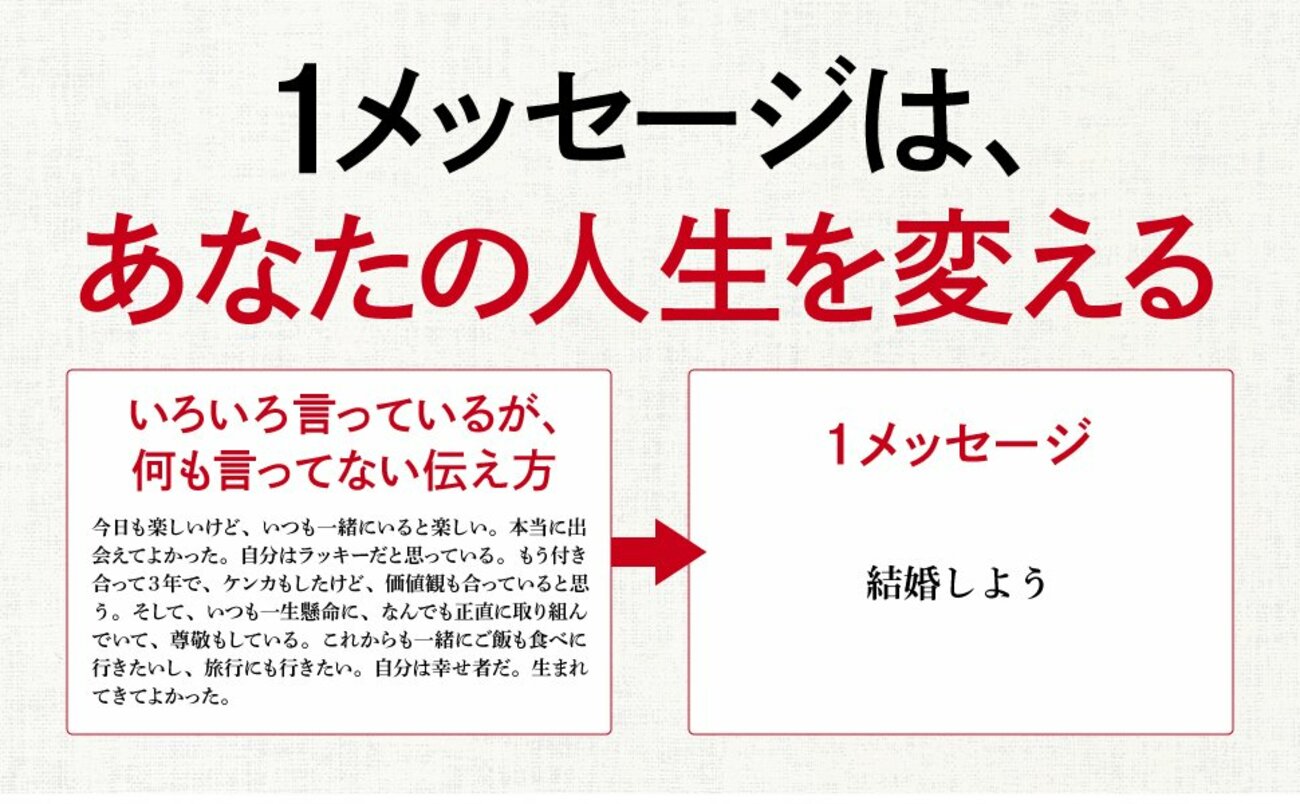

「1つに絞るから、いちばん伝わる」

戦略コンサル、シリコンバレーの経営者、MBAホルダーetc、結果を出す人たちは何をやっているのか?

答えは、「伝える内容を1つに絞り込み、1メッセージで伝え、人を動かす」こと。

本連載は、プレゼン、会議、資料作成、面接、フィードバックなど、あらゆるビジネスシーンで一生役立つ「究極にシンプルな伝え方」の技術を解説するものだ。

世界最高峰のビジネススクール、INSEADでMBAを取得し、戦略コンサルのA.T.カーニーで活躍。現在は事業会社のCSO(最高戦略責任者)やCEO特別補佐を歴任しながら、大学教授という立場でも幅広く活躍する杉野幹人氏が語る。新刊『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

【上司は見ている】「評価される人」が会議で必ず口にする“ひと言”とは?

会社などの組織では、会議は不可欠だ。会議のない組織は、古今東西ないだろう。

会議は1人じゃ解決できない問題について、2人以上で集まって解決策を考えて実行に移す、組織での問題解決の場だ。同時に、そこでいかに問題解決につながる意見を言えるかで、その人物の評価が決まることがある場でもある。

組織での問題解決を左右する場なのだから、そこでの貢献によって評価が変わるのは当然だ。特に会議での意見によっては、言っている人の「責任感」がわかるときがある。

意見の選択肢は、大きく4つある

会議での意見の仕方は、大別すると4つある。

ある低迷している事業から撤退するかの判断するための会議で、役員から「われわれはこの事業から撤退すべきか?」という論点で意見を求められた場面を例にして考えてみよう。

このままうまくいかないと、会社全体の利益を圧迫して全社レベルのリストラがあるかもしれない。一方で、この事業から撤退しても、その事業の部分でリストが必要になるかもしれない。そんな組織にとって大事な問題解決の場面だ。

第1:感想

第1の意見の型は、感想だ。「こういう撤退の判断というものは、ほんと難しい問題だと思います」みたいな意見だ。

よくある意見だ。この感想型の意見は、意味がない。

なにも論点に対して答えていないからだ。会議の場で難しい論点に答えを出して問題解決につなげたくてみんなで集まっているのに、答えにならない感想を言う。

感想を言ってばかりでは、会議の責任者で事業撤退の最終判断を迷い苦しんでいる役員から、「逃げているのでは」と責任感を疑われるだろう。

第2:評論

第2の意見の型は、評論だ。

他の誰かが意見したことについて「それは影響が大き過ぎます」みたいに反応する意見だ。これも、よくある意見だ。評論型の意見も、感想ほどではないが、意味がない。

同じくなにも論点に対して答えていないからだ。繰り返すが、会議の場とは、難しい論点に答えを出すためにみんなで集まっている場だ。評論は誰かが考えた答えに対しての意見であって、論点に対しての自分自身の答えを表明するものではない。

評論を言ってばかりだと、会議の責任者の役員から、「評論はいいからあなた自身の意見はどうなのだ」と同じく責任感を疑われるだろう。

第3:否定しようがない当たり前の答え

第3の意見の型は、感想でも評論でもなく、論点には答えているが、否定しようがない当たり前の答えだ。

「みんなでしっかり考えて、会社の未来にとって最良の選択肢を選ぶべきです」みたいな意見だ。

これも、よくある意見だ。感想ではないし、他の人の意見への評論でもない。そして、論点に対して答えてはいて、間違ったことは言ってはいない。正しい。しかし、正し過ぎて、当たり前なのだ。

サッカーでどうやって相手に勝つかが論点のチームミーティングで「勝つためには点が必要です」と言っているようなもので、当たり前なのだ。得点がなければ、サッカーは定義的に勝つことはないのだから。

論点に答えてはいても、否定しようがない当たり前の答えばかり言っていると、会議の責任者の役員から、「そんな当たり前のわかっていることばかり言ってもなにも解決しないだろう」と同じく責任感を疑われるだろう。

第4:否定に開かれた答え

第4の意見の型は、感想でも評論でもなく、論点にも答えており、そして、「否定に開かれた答え」での意見だ。「撤退すべきです」のような意見だ。

これらの意見の特徴は、論点に答えており、そして、否定される余地があることだ。「撤退すべきです」という答えには、「撤退すべきではない」という反論の余地があり、その議論を深めることで否定されるかもしれない。

このため、他の選択肢があり、まったく当たり前ではない。しかし、少なくとも自分なりに「選択肢を選ぶ」ことをしている。

意思決定とは正解がわからない中で、最低限に満足できる「選択肢を選ぶ」作業だ。会議の責任者であれば論点に対して真剣に何度も「選択肢を選ぶ」ことをしようとして、それでもまだ迷っていてみんなを呼んでいる。

そんな会議の責任者の視点に立つと、感想や評論を言って論点に対して選択肢を答えようとしない人や、選択肢にならない否定しようがない当たり前の答えを言っている人は同じ船に乗っていると思えないだろう。

一方で、否定の余地がある「否定に開かれた答え」を言ってくれる人は、一緒に苦しくて難しい「選択肢を選ぶ」作業をしてくれているのだと、同じ大変な船に乗ってくれている人だと責任感を感じてくれるだろう。

会議では「否定に開かれた答え」を言おう

会議で感想や評論、そして、否定しようがない当たり前の答えを言ってばかりだと「選択肢を選ぶ」ことをしようとしない無責任な人と思われるかもしれない。

会議では否定の余地がある「否定に開かれた答え」を言おう。まわりから反論されて否定されたり、結果で否定されたりする可能性があり、否定に開かれた答えを言うのは怖いかもしれない。

しかし、勇気を出して否定に開かれた答えを言い切ることで、会議の主催者と同じ「選択肢を選ぶ」境地に立て、一緒に問題解決に臨める。そして、そういう責任感がまわりに伝わる人だからこそ、責任ある仕事を任されていくのだ。

会議でどのような意見を言うか、責任感があることを言えているか、もう一度考えてみよう。

(本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです)