「思考停止した人」ほど連発する“浅い言葉”とは?

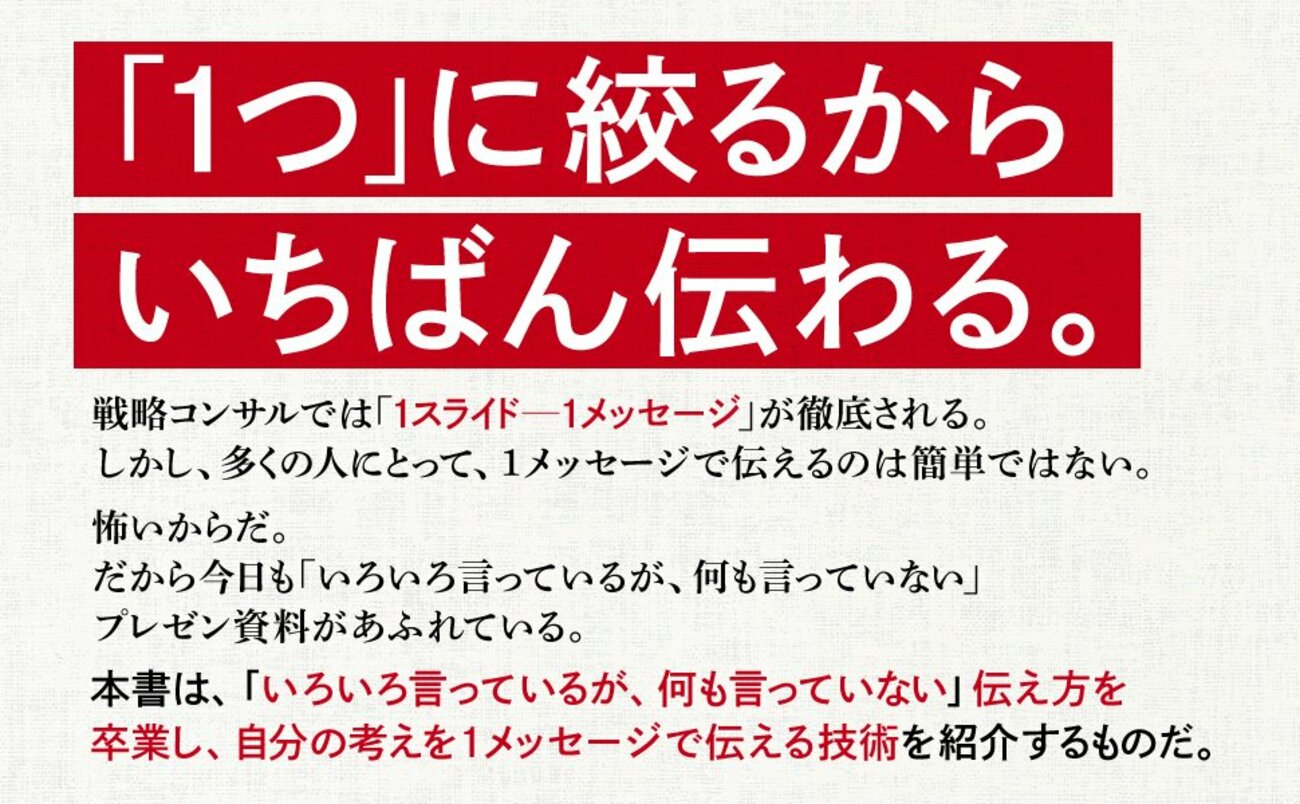

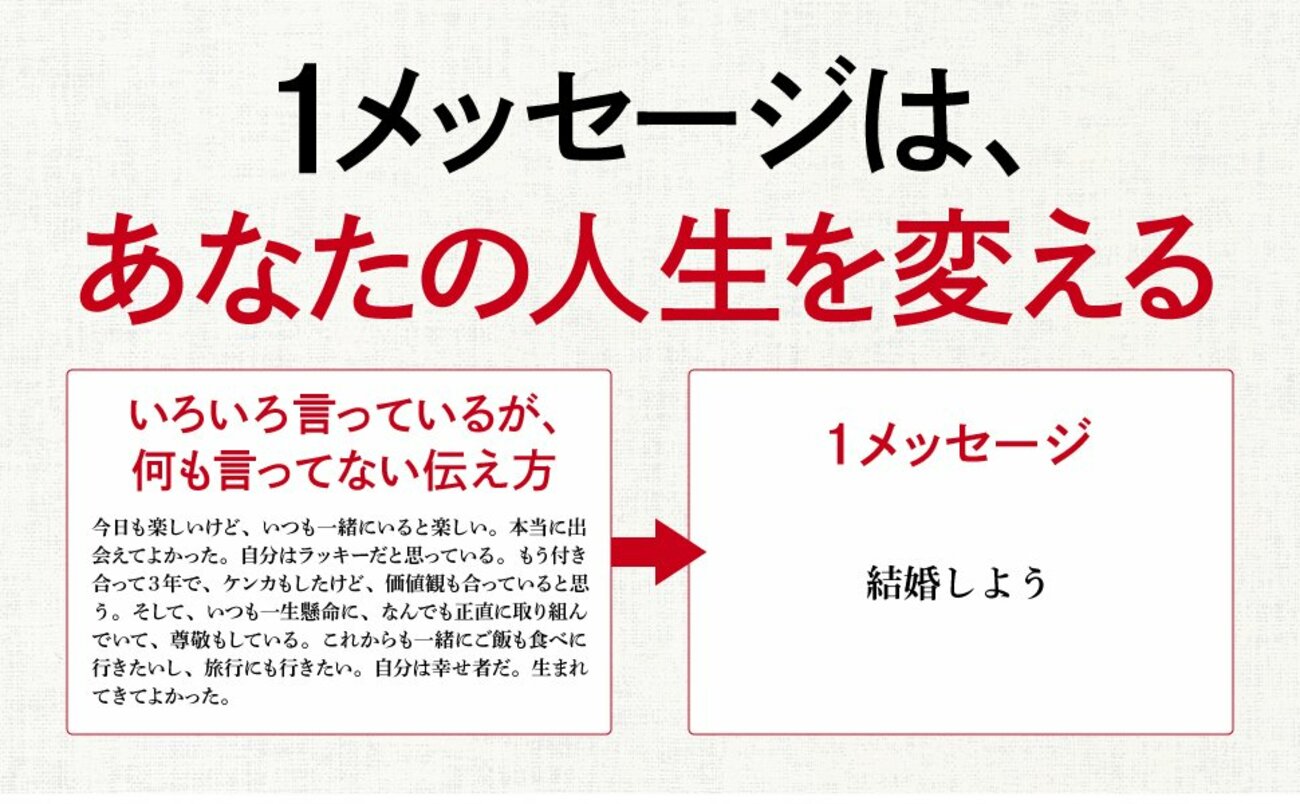

「1つに絞るから、いちばん伝わる」

戦略コンサル、シリコンバレーの経営者、MBAホルダーetc、結果を出す人たちは何をやっているのか?

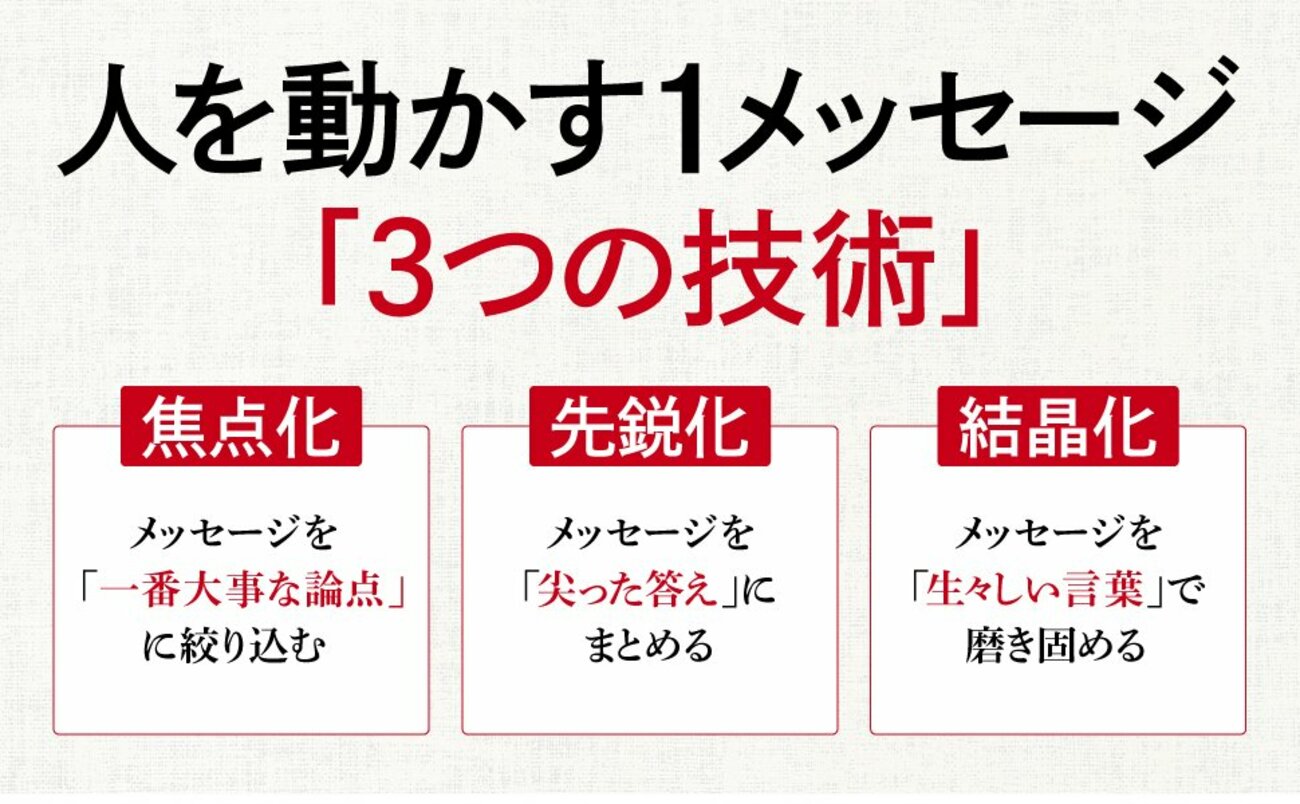

答えは、「伝える内容を1つに絞り込み、1メッセージで伝え、人を動かす」こと。

本連載は、プレゼン、会議、資料作成、面接、フィードバックなど、あらゆるビジネスシーンで一生役立つ「究極にシンプルな伝え方」の技術を解説するものだ。

世界最高峰のビジネススクール、INSEADでMBAを取得し、戦略コンサルのA.T.カーニーで活躍。現在は事業会社のCSO(最高戦略責任者)やCEO特別補佐を歴任しながら、大学教授という立場でも幅広く活躍する杉野幹人氏が語る。新刊『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「思考停止した人」ほど連発する“浅い言葉”とは?

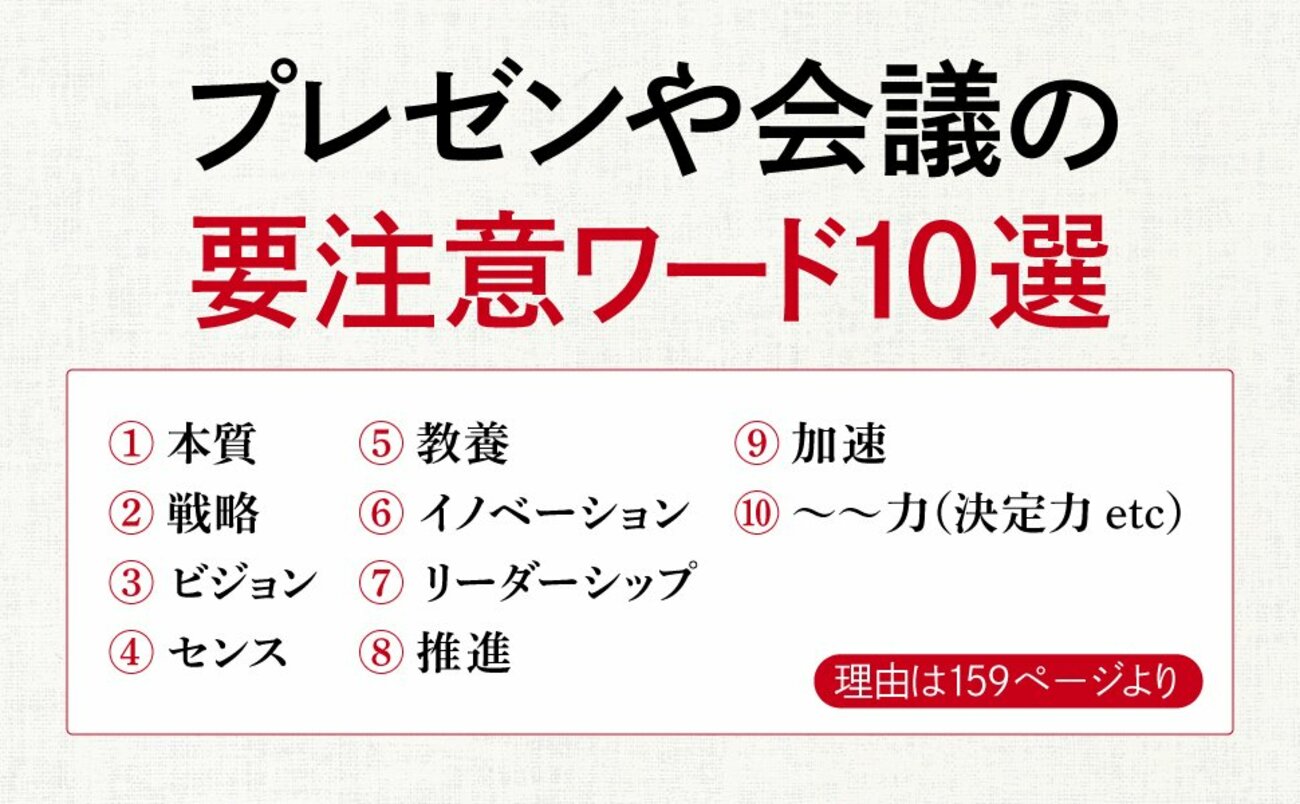

ビジネスシーンにおいて、「~~力」という言葉をよく聞く。例えば、次のようなものだ。

組織力、提案力、決定力、実行力、改革力、発信力、問題解決力、学習力、交渉力、応用力、協調力、などなど。

漢字だけではなく、カタカナとも組み合わせて、いろいろと使われる。

マネジメント力、リーダー力、マーケティング力、コミュニケーション力、コーディネーション力、などなど。

しかし、重要な場面でシンプルに伝えなくてはいけないときには、この「~~力」という言葉は使わない方がよい。

「~~力」は定義をしないでもなんとなく使えてしまう危険な言葉だ

理由は「~~力」は定義をしないでも使えてしまうからだ。定義をしないで使うので、意味が曖昧になる。もっと言うと、定義が曖昧でもなんにでも簡単に使えるので「トートロジー」になったりする。その典型が、サッカーでのアナウンサーと解説者の典型的なやりとりだ。

アナウンサー:「日本代表がゴールをするのに必要なものはなんでしょうか?」

解説者:「決定力が必要ですね」

多少の違いはあるが、似たようなやりとりを聞いたことがある人は多いだろう。このやりとりの中に「決定力」がある。これは、なにを指す言葉だろうか?

何度もこの決定力という言葉を使った解説を聞いていると、決定力とは「ゴールを決める力」を言い換えていることがわかってくる。

だが、それだとアナウンサーからの「ゴールをするのに必要なものはなんでしょうか?」という問いに対して「ゴールを決める力」と答えていることになる。一つにつなげてみると「ゴールをするのに必要なのは、ゴールを決める力だ」ということになる。

「ゴールをする」と「ゴールを決める」は同義なので、さらに厳密に整えると「ゴールを決めるのに必要なのは、ゴールを決める力だ」と解説していることになる。これはトートロジーだ。トートロジーとは、同じ内容の繰り返しのことで、意味のない言い回しだ。

「猫とは、猫である」などがトートロジーだ。さきほどの「日本代表がゴールをするのに必要なものはなんでしょうか?」に「決定力が必要ですね」と答えるのは「猫とは、猫である」と答えているようなもので、意味のない言い回しなのだ。

「~~力」という言葉は、定義をせずにいろいろな言葉と組み合わせて使うことができる。定義がなく組み合わさるので、同じような意味が繰り返されてトートロジーになったりもするのだ。

「~~力」を使ってばかりだと思考停止になる

トートロジーは危険だ。理由は、意味がないからではなく、常に正しいからだ。

論理学的には、トートロジーとは常に真となる命題だ。しかし、常に真で正しいからこそ、トートロジーは危険なのだ。意味がないのに否定されることがないからだ。「猫とは、猫である」と意味がないことを言われても、正しいので否定はできない。

同じように「日本代表がゴールをするのに必要なものはなんでしょうか?」に「決定力が必要ですね」と答えられても、意味はないが否定はしようがない。このため誰からも否定されないので、何度も何度も、この「決定力が必要ですね」という解説が繰り返される。

否定されることがないと、言いっ放しになる。それ以上は考えなくてよくなる。いわゆる考えるのを止めてしまう「思考停止」というやつだ。

本当はなにが「日本代表がゴールをするのに必要なのか?」を考えることが大事だったとしても、否定されることがないので、そこで考えが止まってしまう。同じようなことがビジネスシーンで散見される。

「結果を出すために、組織力を高める」

このような1メッセージが会社や事業部の方針などで掲げられたりする。しかし、多くの場合でこの「組織力」の定義は曖昧だ。

そして、この「結果」とは文脈からして「組織の結果」であり、この「組織力」とは「組織で結果を出す力」だとすると、さきほどの一文は「組織の結果を出すためには、組織で結果を出す力を高める」というトートロジーになっている。

本当は、「組織の結果を出すためになにをしたらよいか?」という大事な問いを考え抜いて具体的な解決策を方針として掲げるべきところで、トートロジーを掲げてしまっている。

トートロジーなので常に正しく、誰からも否定されないのでそこで言っている本人もだし、みんなも考えや議論が止まってしまう。そのような思考停止している組織が結果を出す可能性は低いだろう。

「~~力」という言葉は1メッセージでは使うべきではない

1メッセージで伝えるのは、相手に伝わり、相手を動かし、未来を変えるための手段だ。「~~力」という言葉を使って伝えるとトートロジーになりがちで、そうなるとどんなに正しくても意味はなく、みんなで思考停止になるだけだ。

そんな言葉を1メッセージで使っても、相手に伝わらず、相手を動かさず、未来をまったく変えない。「~~力」という言葉は1メッセージでは使うべきではない

1メッセージでは、言葉の「定義」に拘ろう。結果を出す人は、一行の細部にまで拘って伝えるのだ。

(本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです)