チームが疲れているように見える……。みんな一生懸命に働いているし、能力が足りないわけでもない。わかりやすいパワハラがあるわけでもなければ、業務負荷が過剰になっているわけでもない。だけど、チームは疲弊するばかりで、思ったような成果を出せずにいる……。なぜだろう? そんな悩みを抱えているリーダーが数多くいらっしゃいます。

その原因は、心理的リソースの消耗かもしれません。心理的リソースとは、「面倒くさいけど、やるぞ!」と奮起する心のエネルギーのこと。メンバーの心理的リソースを無意識的に消耗させていると、徐々に活力が削がれ、場合によっては崩壊へと向かっていきます。そのような事態を招かないためには、チームの心理的リソースを活用していくマネジメント力を身につける必要があります。

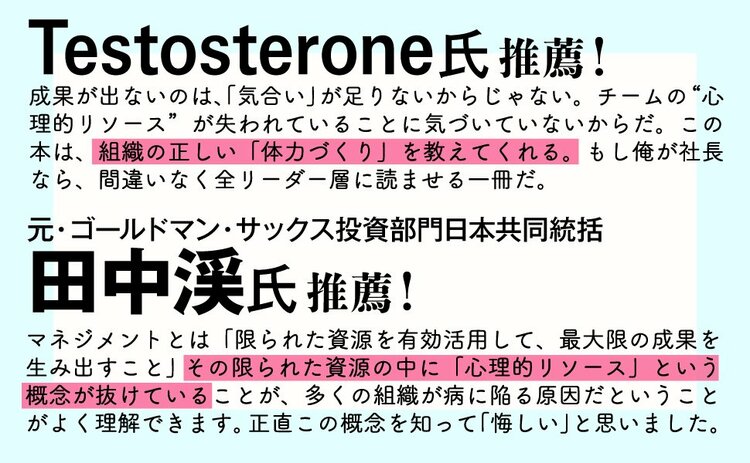

櫻本真理さんの初著作『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』では、そのための知識とノウハウをふんだんに盛り込んでいます。本連載では、その内容を抜粋しながら紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「複雑な思考」には、心理的リソースを必要とする

「心理的リソース」が枯渇すると人はどうなるのか?

この問いにあえて一言で答えるならば、「複雑な思考ができなくなる」ということになります。「心理的リソース」とは、「思考」「判断」などの“面倒くさいこと”を行うためのエネルギーのことですから、これが枯渇すれば、当然のことながら、「複雑な思考」ができなくなってしまうのです。

たとえば、成約率が低迷している営業マンがいるとしましょう。

彼が、成約率を上げるためには、次のようにいくつもの要因を洗い出したうえで、改善策を特定していく必要があるはずです。

「扱っている商品に魅力がないのか?」

「競合が強力なキャンペーンを打っているのか?」

「顧客のニーズが変化しているのか?」

「社内のサポート体制が足りないのか?」

「自分の営業スキルが不足しているのか?」

ところが、仕事がうまくいかずに思い悩んでいるうえに、上司のプレッシャーを受けて精神的に追い詰められ、心理的リソースが不足してくると、そのような「複雑な思考」をするだけの心の余裕がなくなってきます。

そして、「あれこれ考えてる場合じゃない。もっと頑張るしかない!」とか、「やっぱり、俺は営業マンには向いてないんだ……」などといった、安直な結論に飛びついてしまうのです。

みなさんも、似たような経験があるはずです。

たとえば、疲れ果てたときに訪れたレストランで分厚いメニュー帳を渡されても、多くのメニューを比較検討して注文しようとは思わないでしょう。 そんな面倒くさいことをするよりも、「一番人気のメニューでいいや」などと考えるのではないでしょうか。

それと同じことです。心理的リソースが枯渇したとき、人間は「複雑な思考」ができなくなり、「安直な結論に飛びつく」「目の前のことしか考えない」「すべてを単純化する」「受動的な思考になる」といった状態に陥ってしまうのです。

「白黒思考」と「過度の一般化」

実は、これは、人がうつ状態のときに陥る「認知の歪み」とよく似ています。「認知の歪み」には代表的なものが10個ほどありますが、そのなかから3つほど見てみましょう。

まず、「白黒思考」です。

人はうつ状態になると、物事を「ゼロか100か」という極端な二択で捉えて、グレーゾーンを認めない傾向が強くなると言われています。

たとえば、進めているプロジェクトの一部がうまくいかないだけで、「このプロジェクトは失敗だ」と決めつけたりします。客観的に見れば、「うまくいかない部分をリカバーすれば挽回は可能だ」「ほかの部分はうまくいっているんだから、失敗というほどの状態ではない」などとバランスの取れた考え方ができるはずなのに、心の余裕がなくなると、すぐに「成功か失敗か」という二極化した「白黒思考」に陥ってしまうのです。

あるいは、「過度な一般化」の傾向も生まれます。

ちょっとしたネガティブな出来事があっただけで、「いつもダメだ」「何をやっても失敗する」などと、根拠もなく拡大解釈してしまうことを指します。「いつも」「絶対に」「決して」という言葉を使うことが多いのも特徴です。

たとえば、プロジェクトが暗礁に乗り上げてしまったときに、「このプロジェクトがうまくいかなかったから、自分は何をやっても失敗する人間だ」と決めつけてしまうといったケースです。

たしかに今回は失敗しましたが、それは必ずしもその人本人の責任というわけではなく、たまたま不運が重なったせいなのかもしれません。しかし、そんな可能性を考えることなく、たった一度の失敗を根拠に、「俺は、何をやっても失敗するんだ」などと一般化してしまうわけです。

「思考の単純化」によって、仕事の「成果」は出にくくなる

さらに、「レッテル貼り」も起こりやすくなります。

これは、相手のたった一度の行動を見ただけで、「この人はこういう人間だ」と一方的に決めつけてしまう思考のことです。

たとえば、定時で帰るメンバーに対して、「この人はやる気がない」とレッテル貼りをしたうえで、それ以降は、その人が仕事中に欠伸をしたり、会議中にうとうとしているといったことに注目して、「やっぱりやる気がない」と思い込みを強めるといったケースが考えられます。

もしかすると、親の介護のためになるべくはやく帰宅する必要があり、そのために睡眠不足になっているのかもしれないのに、そうした可能性を一切考えることなく、一点の疑いもなく「やる気がない」と決めつけてしまうのです。

いかがでしょうか。

これら「白黒思考」「過度な一般化」「レッテル貼り」はどれも、「思考の単純化」と言い換えてもよさそうです。

これは考えてみれば当たり前のことで、心理的リソースとは「心のエネルギー」のことであり、それが枯渇するということは、「うつ状態」に近づくということにほかならないからです。

つまり、心理的リソースが枯渇して「うつ状態」に近づいてしまえば、残り少ない心理的リソースを「節約」するために、「複雑な思考」ができなくなり、その結果として「認知の歪み」が起きるといえるのです。

「複雑な思考」には、そのほかにも「未来について考えること」「他者への影響を想像すること」「メタ認知」なども含まれます。下図にあるように、心理的リソースの消費が大きな思考は、仕事で成果を出すために必要不可欠な思考そのものなのです。

これを、チーム・マネジメントの視点で考えると、次のようになります。

もしも、リーダーであるあなたが、メンバーに対して「もっとよく考えてほしい」「考えが浅い」「思考力が足りない」などと不満を覚えたとしたら、なんらかの理由で彼らが心理的リソースを消耗している可能性を考える必要があります。そして、メンバーの「思考力」を高めるために、メンバーの心理的リソースを消耗させる要因をできる限り取り除くことに力を注ぐ必要があるのです。

(本原稿は『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』を一部抜粋・加筆したものです)

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券(株式アナリスト)を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ(ORSCC)。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。