老後、わずかな年金だけで静かに暮らしたひとりの女性。小さな庭を愛し、図書館の本に喜びを見出し、日々に感謝していた彼女は、世界の億万長者たちよりもずっと幸せそうだった。「多くを手にすること」よりも、「少なく望むこと」が、心の豊かさを育てる――お金の使いこなし方を解き明かした世界的話題作『アート・オブ・スペンディングマネー 1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか?』の一節を抜粋して紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

私が知る、もっとも幸せそうな人

手にしていないものを欲しがってばかりいずに、目の前にあるものに感謝する――。これは、お金と幸福について考えるとき、極めて重要な態度だと言える。

私が知っている最も幸せなそうな人たちはたいてい、自分が手にしているものに満足している。

彼らは必ずしも特別に裕福でも、健康でも、美しくも、成功しているわけでもない。だがみんな、「私はこれで十分だ。自分の持っているものと、今の自分に満足している」と考えている。そのように達観した人こそが、幸せの王冠を手に入れられるのだ。

たしかに、彼らの多くは裕福だ。物質的にかなり豊かな生活を送っている人もいる。けれども、そうでない人も少なくない。私は老後の30年間、わずかな年金だけで暮らしていた義理の祖母のことをよく思い出す。

厳密に言えば、彼女は貧困の瀬戸際にいた。しかし、必要なもの、欲しいものはすべて手に入れていた。小さな庭を手入れし、図書館で借りた本を読む生活に、心から満足していた。たしかに、彼女の持ち物は少なかった。でも、欲しいものはさらに少なかったのだ。

彼女ほど幸せなそうな人もいなかった。私は何人かの億万長者に会ったことがあるが、義理の祖母ほど幸せそうな人はいなかった。

幸福とは「期待と現実のギャップ」である

その理由は簡単にわかる。彼女は多くを期待していなかったため、満足感を得られたのだ。だからこそ、彼女の心はとてつもなく豊かだった。そして、それが世界有数の大富豪に欠けていたものだった。

多くを期待しすぎないことで、心が豊かになる。これは、誰にとっても重要な視点である。お金に関して言えば、それは適切な期待を持つことから生まれる。

幸福とは、満足することだ。満足は、自分が望むものに対して、どれだけのものを持っているかで決まる。誰の人生も、多かれ少なかれこの公式に従っている。

幸福とは、期待と現実のギャップにすぎない。多くを持っていながらもさらに欲しがる人は、少ししか持っていないが他に何も望まない人よりも貧しい気持ちになる。当然ではないだろうか?

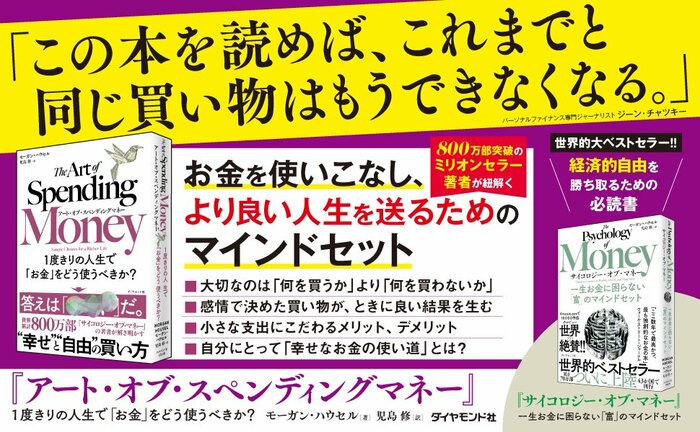

(本原稿は、『アート・オブ・スペンディングマネー 1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか?』(モーガン・ハウセル著・児島修訳)からの抜粋です)