チームが疲れているように見える……。みんな一生懸命に働いているし、能力が足りないわけでもない。わかりやすいパワハラがあるわけでもなければ、業務負荷が過剰になっているわけでもない。だけど、チームは疲弊するばかりで、思ったような成果を出せずにいる……。なぜだろう? そんな悩みを抱えているリーダーが数多くいらっしゃいます。

その原因は、心理的リソースの消耗かもしれません。心理的リソースとは、「面倒くさいけど、やるぞ!」と奮起する心のエネルギーのこと。メンバーの心理的リソースを無意識的に消耗させていると、徐々に活力が削がれ、場合によっては崩壊へと向かっていきます。そのような事態を招かないためには、チームの心理的リソースを活用していくマネジメント力を身につける必要があります。

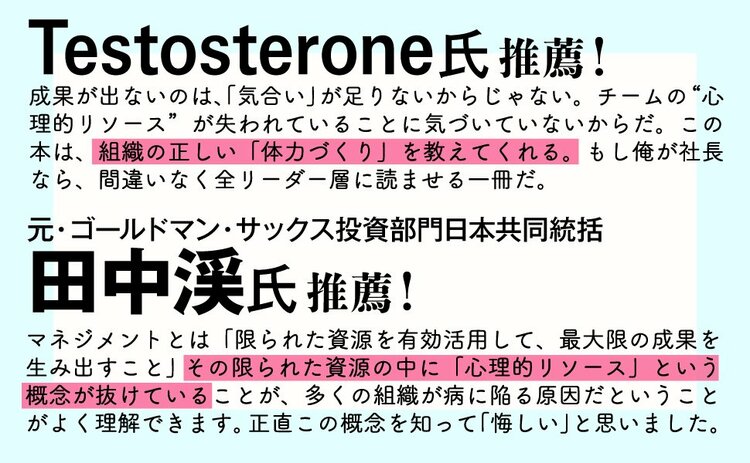

櫻本真理さんの初著作『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』では、そのための知識とノウハウをふんだんに盛り込んでいます。本連載では、その内容を抜粋しながら紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「頭ではわかっているのにできない」の正体

「やらなきゃいけないことは、頭ではわかっているのに、できない」

こんなふうに悩んだことはないでしょうか。

野球の大谷翔平選手が高校生の頃に「目標達成シート」を書いて、事細かに「やるべきこと」や「達成したいこと」を書き込み、その通りに未来を実現してきたことは有名なエピソードです。

大谷選手のみならず、大きなことを成し遂げた人は、誰もが「未来から逆算して、今を律する」という行動をとっています。読者のみなさんも、そうした成功者のエピソードを知って、「自分もやってみよう」と思ったことがあるのではないでしょうか。だけど、それを実行するのは難しかったはずです。

たとえば、未来のために1日30分ずつ勉強しようと思っても、続かない。

あるいは、SNSを見るべきではないと思っても、つい見てしまう。

私自身も、こんな小さな失敗を数限りなく繰り返してきました。「30分だけ勉強する」「SNSを見ない」。これは、やろうと思えば誰でもできる「簡単なこと」です。しかし、そんな「簡単なこと」を毎日続けるのは思った以上に難しいのです。

これは、他者とのコミュニケーションの場面でも同じことが言えます。

たとえば、部下がミスをしたときに、「ミスを責めるのではなく、成長につながるように丁寧な声がけをしよう」と思っているのに、いざその場面に遭遇すると、ついきつい言葉を投げてしまうということはないでしょうか。

あるいは、会議で意見が対立したときには、「相手の話をよく聞いてから、冷静に発言しよう」と頭では理解しているのに、ついつい感情が先に立って相手の言葉を遮ってしまう……。

こうしたコミュニケーションも、「やろうと思えばできること」であるはずです。

それなのに、なぜできないのでしょうか。

ある人は、「30分だけ勉強する」「SNSを見ない」ということができないのは、「そうしようと本気で思っていないからだ」「気合いが足りない」と言うかもしれません。あるいは、つい感情的になるのは、「性格の問題だよ」「性格が悪いから」と言う人もいるかもしれません。

しかし、そういうことではありません。そのように決めつける前に、まず、心理的リソースの不足が原因である可能性を考える必要があるのです。

「衝動」と「衝動制御」のメカニズム

どういうことか?

それは、私たち人間に備わっている、「衝動」と「衝動制御」のメカニズムによって説明することができます。

私たちには、「お腹が減ったら、たくさん食べたい」「疲れたら、横になって休みたい」といった、内側から強烈に湧いてくる「衝動」が存在します。

しかし、その衝動のままに食べ続けていたら、ダイエットで「理想の体型」を手に入れることはできませんし、衝動のままに休んでいたら、「未来のための1日30分の勉強」をすることもできません。

そこで、衝動が湧き起こったときに、私たちは「今、それはやるべきではない」と頭を使って「衝動制御」をしています。つまり、人の行動は、この「衝動」と「衝動制御」のバランスによって生み出されているわけです。

同じように、「感情」もやはり、私たちの内側から湧き出てくる「衝動」です。

部下がミスしたときに、イライラして思わず責め立ててしまいそうになったり、会議で対立する意見を言った同僚に対して、ついカッとして攻撃的なことを口走りそうになってしまったり……誰もがそうした感情から自由ではいられません。

だけど、その感情のままに行動すれば、人間関係に深刻なダメージを与えかねません。だから私たちは、感情を制御することによって、相手を傷つける言葉を飲み込み、笑顔をつくりながら、社会生活を送っているのです。

しかし、こうした「衝動」は非常に強いものですから、それを「制御」するためには、膨大な量の心理的リソースが必要となります。そして、心理的リソースが不足していれば、「衝動」を抑えることができずに、「刹那的」「感情的」な行動をとってしまうのです。

だからこそ、私たちには、大谷選手のように紙に目標を書くことはできても、日々襲いかかってくる「サボりたい」「休みたい」といった「衝動」を抑え込んで、「未来から逆算して、今を律する」ことを継続するのが難しいのです。

あるいは、他者とのコミュニケーションにおいて、頭ではよくないと思いながらもついつい感情的になってしまう理由もここにあります。性格が悪いからなどという理由ではなく、心理的リソースが枯渇しているために、感情を制御することができないことが原因なのです。

あるいは、心理的リソースが枯渇すると、相手に配慮して言葉を選んだり、「衝動」を制御したりするための負荷に耐えられずに、コミュニケーションそのものを避けるようになってしまうこともあるでしょう。

チームがギスギスしたときに、真っ先にやるべきこととは?

では、心理的リソースが枯渇した職場では、何が起きるでしょうか。

言うまでもなく、多くのメンバーが「衝動」を制御することができなくなったり、コミュニケーションを避けるようになれば、チームワークを機能させることはできません。

「楽をしたい」という「衝動」を抑えられず、「今やるべき仕事」を先送りにすれば、タスクが滞り、他のメンバーにしわ寄せがいくでしょう。迷惑を被ったメンバーは苛立ちを制御することができず、その感情をぶちまけてしまうかもしれません。

そうなれば、チームの空気は重くなり、さらにコミュニケーションをとることを避けるようになるでしょう。こうして、メンバー同士の「信頼関係」が失われ、成果を生み出すために不可欠なチームワークが失われていくのです。

だから、チームの空気がギスギスしたり、チームの生産性が落ちてきたら、「もっと頑張れ」「もっとコミュニケーションを取れ」と行動変容を求める前に、まずはメンバーの心理的リソースの消耗を疑い、その消耗を止める対策を取ることを優先する必要があります。

メンバーの心理的リソースが不足している状態のまま行動変容を求めても、心理的リソースが枯渇していれば「衝動」を抑えることが難しく、それが成功する可能性はきわめて低いからです。

まず、心理的リソースを満たす――。

これこそが、メンバーに行動変容を促す前提条件なのです。

(本原稿は『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』を一部抜粋・加筆したものです)

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券(株式アナリスト)を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ(ORSCC)。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。