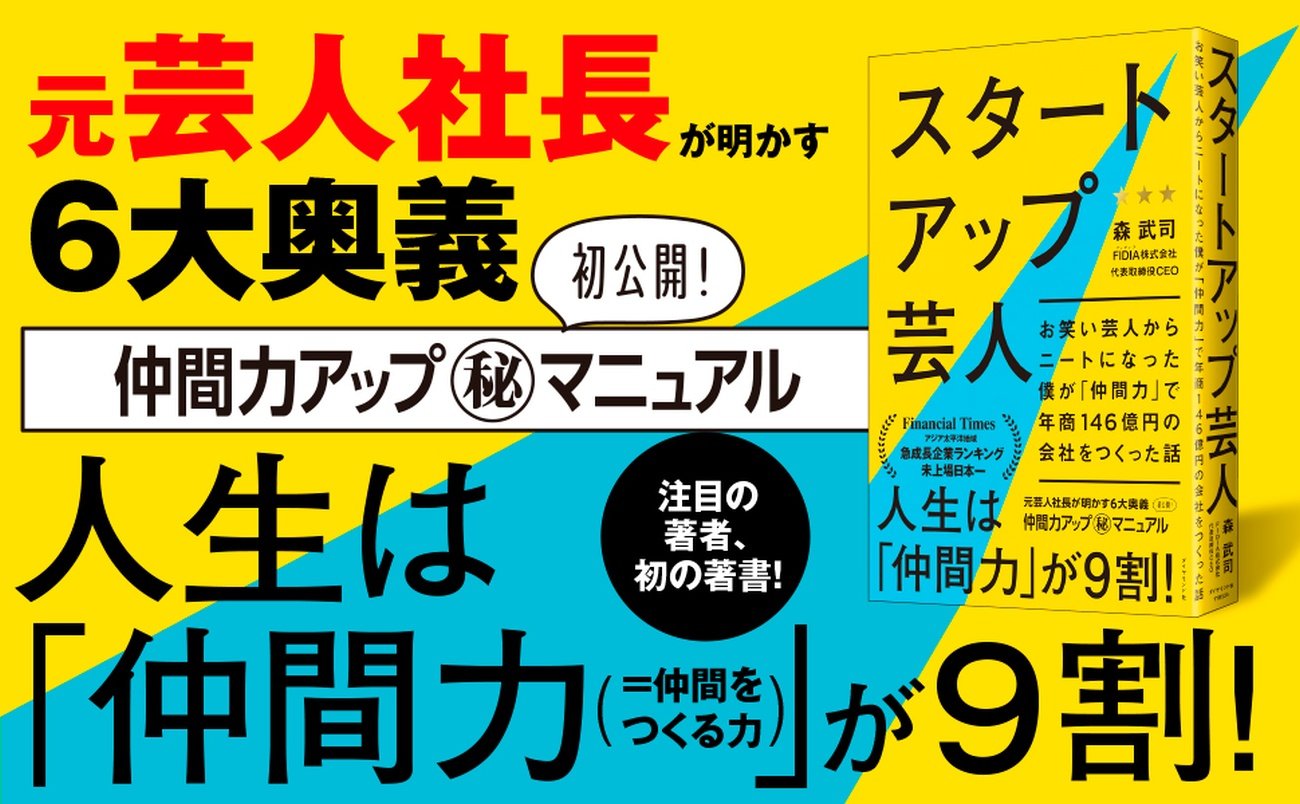

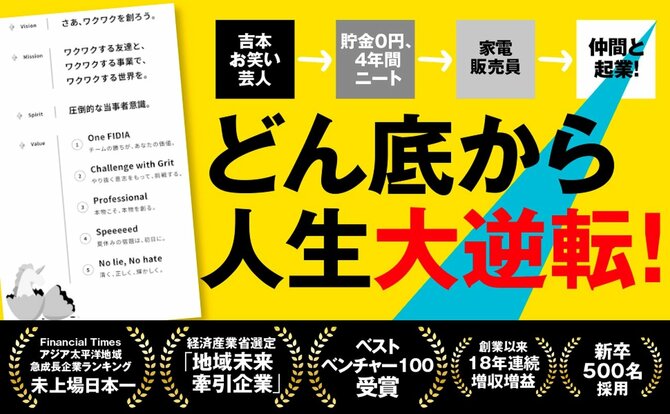

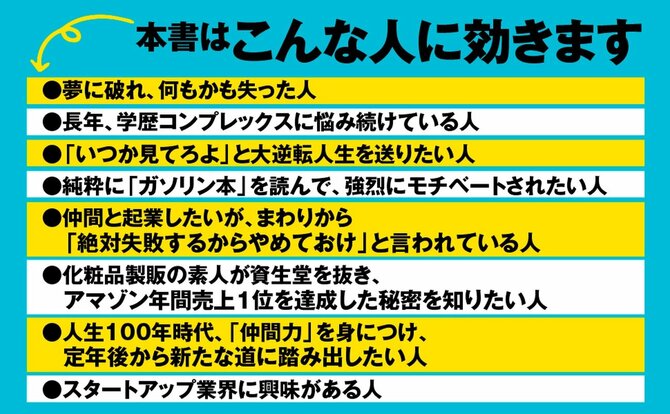

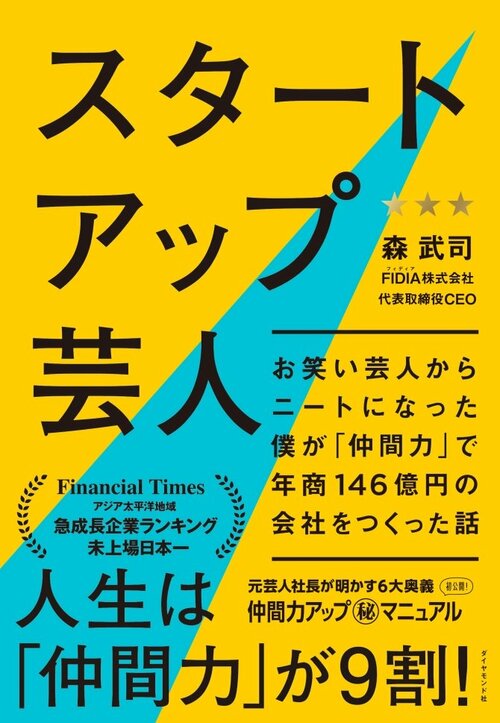

「能力も情熱もあった。なのになぜ辞めた?」――そんな疑問を抱いたことはないだろうか。ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり! 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は芸人からニートを経て起業し、仲間と共に会社を育ててきた。その哲学に影響を受けた経営者が、株式会社Stella Point代表・米川凱(よねかわ・がい)氏だ。

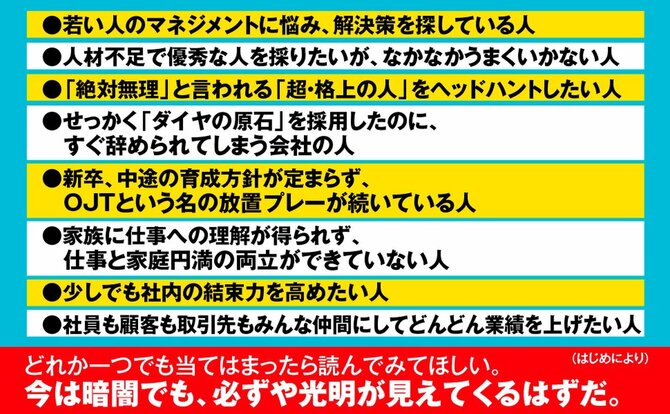

優秀な人材を採用したはずが、数ヶ月で離職。その繰り返しに悩んでいた米川氏は、ある「見落とし」に気づいた。採用基準を見直した結果、社内の空気は一変し、離職率も劇的に改善したという。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「能力×情熱×人間性」で仲間を見極める

――仲間を見極めるうえで、大切にしていることを教えてください。

米川凱(以下、米川):『スタートアップ芸人』を読んで、「能力×情熱×人間性」という考え方にビビッときたんです。

能力と情熱で評価することはよくあるけれど、そこに“人間性”を加えるという発想は、この本で初めて意識しました。

実は過去に、能力も情熱もあるのに辞めてしまった人がいたんです。

振り返ると、価値観の根っこがズレていた。どんなにスキルが高くても、人間性が合わないと長くは続かないんだと痛感しました。

それ以来、採用基準に「人間性」を追加しました。ただ、人間性って履歴書ではわからないじゃないですか。だからこそ、まずは一緒に食事をしたり、オフィスで半日過ごしてもらったりして、お互いの温度を確かめる時間を持つようにしています。紹介でつながった方とも、いきなり採用せずに、まずは関係性を育てることを大事にしています。

「目配り・気配り・心配り」がカルチャーの土台

――人間性を重視するようになって、会社にはどんな変化がありましたか?

米川:僕が考える人間性とは、「目配り・気配り・心配り」です。

ゴミが落ちていたら拾う、陰口を言わない――そんな当たり前の行動の積み重ねが、カルチャーの土台になると思っています。

カルチャーの浸透を大切にしているからこそ、人間性が合わないと組織全体の方向性がズレる。

だから採用でも「この人はStella Pointっぽいか?」を常に意識しています。

「陰口を仕組みで防ぐ」コツ

――『スタートアップ芸人』の「悪口・陰口を言わない仕組み」にも共感されたとか。

米川:はい。あの部分はページ数まで覚えているくらい印象的でした。

僕自身、過去に不用意な言葉で人を傷つけてしまい、それがきっかけで辞めた方もいます。悪口って本当に伝染するんですよね。だからこそ、“仕組みで防ぐ”という考え方に共感しました。

実際に、弊社でも評価項目の中に「オフィスのドアをくぐったらネガティブ発言NG」というルールを設けています。わざわざバリューとして掲げるまでもないけれど、毎日の行動基準として意識しています。

そして何より大事なのは、トップが体現すること。僕自身が率先してポジティブな姿勢を見せることで、自然と空気が変わっていくと思っています。

「辞められない会社」にするための仕組みと「余白」

――とはいえ、飲み会などで愚痴が出ることもありますよね。そういう時は?

米川:まずはしっかり“聞く”ようにしています。

フラストレーションをため込まないようにするのも経営者の役目。

ただ、場の雰囲気が悪くなりそうなら「その話はやめよう」「あとで個別に聞くね」とフォローします。

人間関係のトラブルって、放置すると退職につながりやすい。

だから僕は、“辞めずにすむ仕組み”をつくることを意識しています。

たとえば、適性診断を取り入れて相性を見たり、部署異動を柔軟にしたり。

配置転換できる会社であれば、人間関係が合わなくても辞める必要はないですよね。

――最後に、採用に悩んでいる経営者の方にメッセージをお願いします。

米川:能力や情熱だけで人を選んでいると、いつか必ずカルチャーにヒビが入ります。でも、人間性まで見極めた仲間なら、一緒に長く走れる。僕はそう信じています。

「人間性を見極め、受け入れる器を持った会社」――それが、僕の理想のチーム像です。

辞められないほど働きやすい会社をつくりたい。そのためには、採用の段階から“仲間”として迎える意識が必要だと思います。

『スタートアップ芸人』には、そんな“仲間づくり”のヒントがたくさん詰まっています。採用や組織づくりに悩んでいる方には、参考になると思いますよ。

(本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。)