「構想力・イノベーション講座」(運営Aoba-BBT)の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』(ダイヤモンド社)は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。企業とユーザーが共同で価値を生み出していく「場づくり」が重視される現在、どうすれば価値ある戦略をつくることができるのか? 本連載では、同書の内容をベースに坂田氏の書き下ろしの記事をお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

野球や将棋が才能を生み出す仕組み

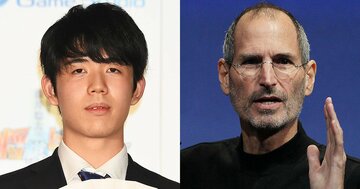

経済は「失われた30年」と言われる一方で、野球界では大谷翔平が世界を席巻し、将棋界では藤井聡太が史上最年少でタイトルを獲得しています。

また、芸術や学術の分野でも、多くの日本人が世界を舞台に活躍しています。

経済は停滞しているのに、なぜ一部の分野では突出した才能が次々と現れるのでしょうか?

その背景には、才能を見つけ、育て、競わせるための「場の設計」があります。

たとえば将棋界には、才能を早く見つけ、徹底的に磨くための明確な仕組みがあります。

全国に支部をもつプロ棋士養成機関「奨励会」へは、誰でも挑戦でき、昇段は実力だけで決まります。かつては複数の団体が併存していた時代もありましたが、現在は日本将棋連盟が唯一の統括団体として、育成から競技までを一元的に運営しており、全国規模で公平な競争と明確なルールが保たれています。

こうした才能を発見し育て、そこに明確なルールで健全な競争が機能している唯一無二のプラットフォームの存在こそが、継続的にスターを生み出す源泉になっているのです。

なぜ日本企業ではスーパースターが育たないのか

一方で、残念ながらビジネスの世界ではこうした健全な競争が、仕組みとして機能していません。系列や社内人事などの村社会的な構造が強く、社会規範や慣習が個人の挑戦を抑えているためです。

たとえば、自動車メーカーの系列サプライヤーは、系列外への営業を避け、より良い取引条件を求めて他社と交渉することをためらいます。

また、企業内でも、同期入社した社員の待遇差は小さく、転職による昇給や昇格への影響も限定的です。成果よりも「村の一員であること」が重視される構造の中では、他社への移動がキャリア上の優位性として評価されにくく、才能が挑戦しにくい環境になっているのです。

才能を開花させる「戦略的な場」をつくる

ビジネスの世界でも才能やアイデアが埋もれずに育つためには、戦略的に設計された場が欠かせません。

複数の主体が持つリソースや知見を結び合わせ、共通のルールと目的のもとで価値を共創する。そのような唯一無二の戦略的なプラットフォームをどう設計するかが、企業の未来を左右します。

組織の競争力を決めるのは、もはや製品ではなく、この「場」の設計そのものです。

スーパースターを生み出す仕組みは、偶然ではなく場の設計にあります。

その設計図こそが、『戦略のデザイン』で解説している「場づくりの戦略」です。

本稿で紹介した「民間プラットフォーム」の考え方は、『戦略のデザイン』で事例とともに詳しく解説しています。自社の才能を開花させる仕組みをどう設計するか、参考になるはずです。

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士(MBA)。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング(現フォーティエンスコンサルティング)に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援(事業計画立案・実行、M&A、資金調達など)に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤(IGPI)に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』(共にダイヤモンド社)がある。