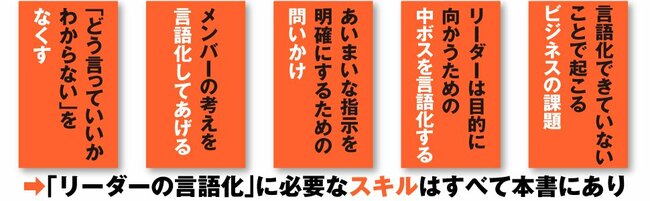

第一段階:「判断の軸」を言語化する

では、どうすればいいのか。

まず必要なのは、チームとしての「判断の軸」を明確にすることです。

ここで重要なのは、「トレードオフの関係」を明示することです。なぜなら、仕事の現場では「どちらも大事」という状況が頻繁に起こるからです。

・スピードと品質、どちらを優先するのか

・顧客満足と社内効率、どちらを取るのか

・短期成果と長期的信頼、どちらを重視するのか

この軸を明示しないと、メンバーは永遠に「どっちも大事だから決められない」という迷路に迷い込みます。「顧客も大事、社内も大事、品質も大事、スピードも大事」などと言われたら、結局何も判断できません。

「うちのチームは、まず“スピードを出すこと”を優先している。70点でもいいから、早く形にして改善していこう」

「完璧な資料より“共有の早さ”を重視してほしい。後から修正はできるから」

リーダーがこのように「価値基準」を明示することで、メンバーは迷いなく行動できるようになります。判断に迷ったとき、「そうだ、うちはスピード重視だった」と思い出せばいいんです。

第二段階:「今の焦点」を言語化する

ただし、軸を決めただけでは不十分です。なぜなら、ビジネスの状況は刻々と変化するからです。

去年は「拡大路線」だったのに、今年は「収益改善」かもしれません。上期は「新規開拓」でも、下期は「既存顧客フォロー」に切り替わるかもしれません。

こうした「時間軸に応じた焦点」を明確に伝えることが、次のステップです。

・「今期は顧客満足よりスピード納品を重視する」

・「今は新規開拓より既存顧客のフォローに集中する」

・「短期利益よりも仕組み作りを優先する」

この「今の焦点」を明示することで、メンバーは「どれも大事だけど、今はこれを優先すべき」と判断できます。逆にこれがないと、メンバーは過去の方針や自分の価値観で動き、チーム全体がバラバラな方向を向いてしまいます。

第三段階:「暗黙の前提」を言語化する

判断の軸と今の焦点を言語化したら、次に「仕事の前提」を言語化します。

多くのチームには、「当然こうでしょう」という暗黙の想定や前提があります。組織論で言えば各自が持っている「バリュー」です。

・「完璧よりもスピード重視」

・「迷ったら上司に聞くより、自分で仮説を立てる」

・「困ってから相談するのではなく、迷った時点で共有する」

行動の指針となる自分たちらしさ、自分たちが大事にしていること(バリュー)を言葉にすることが、チームの判断を揃えるうえですごく有効です。言葉にすることで、組織の中にある「なんとなくの文化」が、明確な判断基準へと変わります。

たとえば、「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」は誰でも知っています。でも、「どのタイミングで」「どのレベルの内容を」報告すべきかは、組織によって全然違います。ある会社では「決定してから報告」が基本でも、別の会社では「迷った時点で相談」が当たり前かもしれません。

優先順位を自律的に判断できる組織へ

この3つの層を整理すると、組織の判断基準は次のように構造化できます。

第1層は「判断の軸(価値基準)」です。これは「何を基準に考えるか」を明確にするものです。

第2層は「今の焦点(時期的優先テーマ)」。「今どこに力を入れるか」を明示します。

第3層は「暗黙の前提(チーム文化・ルール)」。「どういう行動が評価されるか」を共有するものです。

重要なのは、優先順位とは単なる「タスクの順番」ではないということです。優先順位の本質は、組織の価値観と目的の優先度をどう判断するかの問題なんです。

そして、メンバーに「何をするか」を逐一教えるより、「どう考えるか」の基準を共有する方が、はるかに重要で効果的なんです。

優先順位をメンバーに理解させるために必要なのは、「優先すべき内容」そのものを指示することではありません。判断の基準・焦点・前提を明確に言語化することが大事で、そうすることで「その都度言わなくても」メンバーは優先順位を自分で理解し、行動できるようになります。

「なんで分からないんだ」とイライラしてしまいそうになったら、「何を言語化していなかったか」を自問してみましょう。あなたのストレスはそれでかなり減っていくと思います。