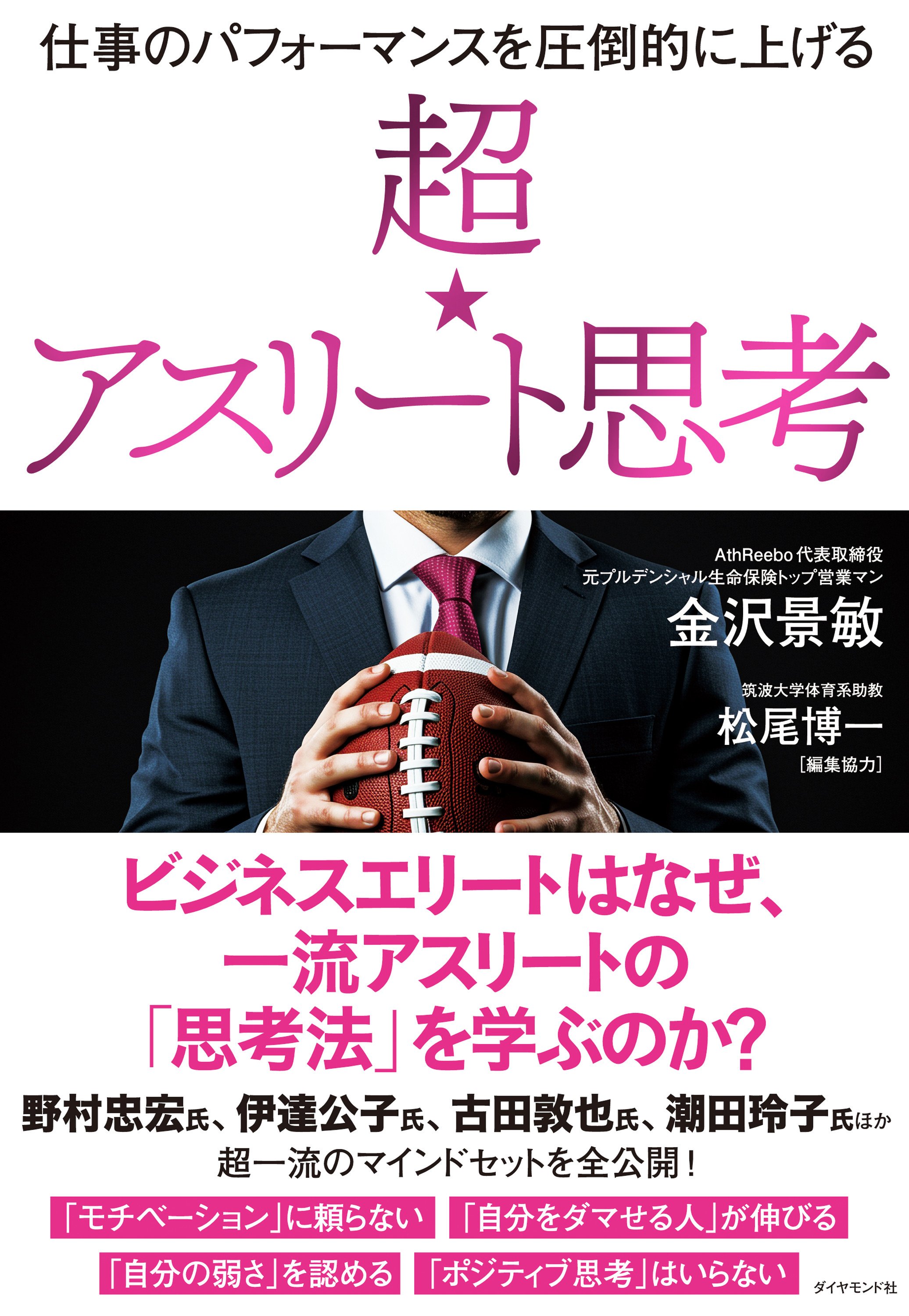

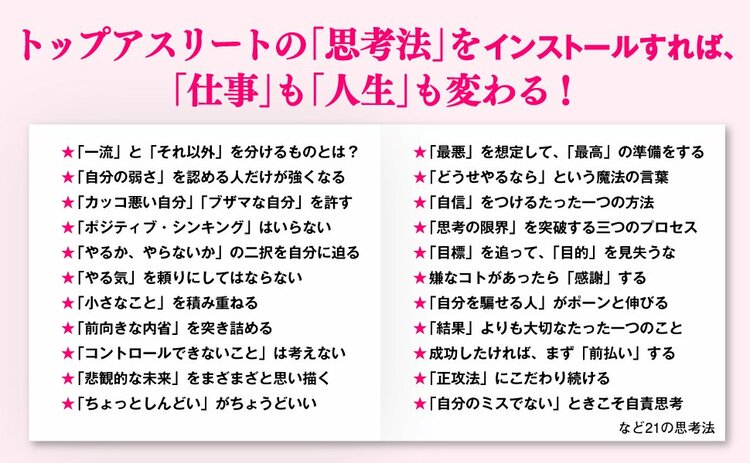

「結果を出す人」は、何を考えているのか? それを明らかにしたのが、プルデンシャル生命で伝説的な成績を残したビジネスアスリート・金沢景敏さんの最新刊『超☆アスリート思考』です。同書で金沢さんは、五輪柔道3連覇・野村忠宏さん、女子テニス元世界ランキング最高4位・伊達公子さん、元プロ野球選手・古田敦也さん、元女子バドミントン日本代表・潮田玲子さんほか多数のレジェンドアスリートへの取材を通して、パフォーマンスを最大化して、結果を出し続ける人に共通する「思考法」を抽出。「自分の弱さを認める」「前向きに内省する」「コントロールできないことは考えない」「やる気に頼らない」など、ビジネスパーソンもすぐに取り入れることができるように、噛み砕いて解説をしています。本連載では、同書を抜粋しながら、そのエッセンスをお伝えしてまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「緊張」することは、ネガティブなことではない

商談、交渉、会議、プレゼン、面接……。

僕たちは、日々、こうした場面で緊張を強いられています。

誰だって、「評価される」「注目される」「結果が求められる」といった状況では、緊張で身体がかたくなったり、プレッシャーを感じたりするはずです。

そして、そのせいで思うような力が発揮できなかったり、大失敗をしてしまったりした人もいるかもしれません。「どうしたら緊張せずにすむんだろう?」と思ってる人は多いのではないかと思います。

では、トップアスリートは緊張とどう向き合っているのでしょうか?

世界中、日本中の注目を集める大舞台で戦ってきた彼らの、緊張への対処法からヒントを探っていきたいと思います。

まず、伊達公子さんです。テニス選手である伊達さんにとっての大舞台と言えば、やはりグランドスラム。全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープンの四大大会の舞台に立てば緊張したとおっしゃいます。

特に、デビューしたての若かったころは、緊張して力が発揮できないこともあったそうですが、実戦経験を積み重ねるなかで、「緊張するのは当たり前。緊張は決してネガティブなことではない」と思えるようになったそうです。

むしろ、緊張しないときのほうが怖い。なぜなら、緊張しているときのほうが、集中力があがってパフォーマンスがいいことに気づいたからです。いわゆる、ゾーン状態に入るには、ほどよい緊張が欠かせないというのです。

自分にベストな「緊張状態」を知る

ただし、「よい緊張」と「悪い緊張」があります。

さすがに“ど緊張”になるのはよくない。試合で必要なのは、ほどよい緊張状態。そこで、伊達さんは、常に自分をモニタリングすることによって、自分のなかで「このくらいの緊張状態がいい」という感覚を磨いていきました。

そして、その日の状態を見ながら、緊張が足りないときには、あえて自分で緊張させることをする。自分で自分にプレッシャーをかける言動をするのです。逆に、「悪い緊張」に陥っている場合には、それをゆるめて「よい緊張」にもっていくというわけです。

そのやり方が面白い。

緊張しすぎて身体に力が入っているときに、「リラックスしなきゃ」と思っているとかえって力が入ってきてしまうので、逆に、もうこれ以上は無理というところまで、思いっきり全身を力ませるのです。すると、あとはもう力を抜くしかありませんから、フーッと自然と力みと緊張がほどけていくというのです。意外な方法ですが、やってみるとたしかにすごく効果的です。

このように、伊達さんは、実戦を積み重ねるなかで試行錯誤を繰り返しながら、ご自身の緊張状態をコントロールする方法を開発。こうしたスキルも、伊達さんの輝かしい実績を生み出す原動力となったのです。

「緊張しても動じない状態」をつくる

名騎手・福永祐一さんには痛恨の失敗があります。

通算2636勝(史上4位)、重賞160勝(史上4位)、G134勝(史上3位タイ)という輝かしい実績を残した福永さんですが、かつて極度の緊張のせいで大敗したことがあるのです。

当時、福永さんはデビューしてわずか数年。駆け出しの騎手だったにもかかわらず、大きなチャンスが訪れます。日本ダービーという大レースで、父母ともに超一流という「超良血馬」であるキングヘイローに乗せてもらうことになったのです。

ところが、これでバランスを崩します。

人生で一番と言い切れるほどの過度の緊張に襲われて、それに飲み込まれてしまったのです。その結果、レースで馬の力をまったく引き出すことができず大敗。若かった福永さんの心に、大きな傷を残すこととなってしまったのです。

しかし、失敗をプラスに転ずるのがトップアスリートの証。福永さんは、「あのときに人生最大の緊張を経験したことで、以降はプレッシャーに負けることはなくなりました」と振り返ります。

まず第一に、あの「人生最大の緊張」を経験したことから、その後、どんなに緊張しても「あのときよりマシ」と思えるようになったそうです。「最悪」を経験することで、多少のことには動じなくなったということでしょう。

第二に、あの失敗を踏まえて、「何が緊張の要因になったのか?」「どの程度の緊張だとパフォーマンスが落ちるのか?」「どういう緊張状態のときに、いいパフォーマンスを発揮できるのか?」などと自己分析。「初めての海外レース」や「初めての馬に乗るとき」など、「初めてのとき」に緊張が高まることを認識します。

そこで福永さんは、たとえば「初めての馬に乗るとき」には、「その馬の過去のレース映像を何度も見返す」「調教師や関係者に話を聞き込む」などの事前準備を徹底。「緊張しても動じない状態」をつくることで、自分の「緊張状態」をコントロールできるようになったのです。

福永さんは、こうおっしゃいます。

「緊張をよくないものだと思っている人が多いが、そうではないと思う。緊張して失敗したときに、緊張したからだと決めつけることに意味はなくて、緊張の要因を明らかにして、それをひとつずつ潰していくことが大事。それができれば、無駄な緊張はなくなる」

しっかり準備をすれば、「緊張感」にズッシリとした重量感が備わる

いかがでしょうか?

緊張への向き合い方はお二人それぞれに個性があります。

だけど、根本は同じではないでしょうか? 一言でいえば、「自分を知る」ということに尽きると思うのです。

「自分はどういうときに緊張するのか?」「どういう緊張状態のときに、パフォーマンスが落ちるのか?」「どの程度緊張しているときに、ベストパフォーマンスが生まれるのか?」。こうした自問自答を繰り返すことで、「自分」を知ることができれば、彼らと同じように、僕たちも緊張を自分のコントロール下に置くことができるのです。

僕は、いわゆる“緊張しい”です。

特に、大事な場面ではすごく緊張します。

我が社のビッグイベント「AthTAG GENKIDAMA AWARD」(世界に挑もうとしているアスリートに活動応援費を届けるイベント)を開催するときや、「ここぞ!」という大切な商談のときには、武者震いするほどの緊張を覚えて、完全にコンフォートゾーンを超えてしまいます。

だけど、大きなものを賭けた場面では、「緊張しないほうが、ヤバい」でしょう?

大事な場面で緊張しなければ、地に足のつかないまま「あれよあれよ」という間に終わってしまうからです。

というか、ああいう場面では、自分がものすごく緊張することを知っているからこそ、少しでもその緊張を緩和しようと思って、事前準備に万全を期します。これが重要だと思うのです。

なぜなら、どんなに入念に準備をしたところで、ものすごく緊張することに変わりはないのですが、しっかり準備したという実感が「重し」となって、緊張感にズッシリとした重量感が備わるような気がするからです。そして、そんな心理状態のときには、自分がパフォーマンスを発揮できることを実感しているのです。

もちろん、それでも緊張でドキドキするのですが、そんな自分に対して、「こんなに緊張を味わえるのは、俺だけやで。それを意気に感じてやったろうぜ」などと檄を飛ばすと、ほどよい緊張感になって「よし、いける!」という心理状態になることが多いように感じます。

このように、“緊張しい”の僕でも、「自分」を知れば、緊張をコントロールすることは可能です。みなさんもぜひ、それぞれの個性に合わせたコントロール法を見つけていただきたいと願っています。

(この記事は、『超⭐︎アスリート思考』の一部を抜粋・編集したものです)

AthReebo株式会社代表取締役、元プルデンシャル生命保険株式会社トップ営業マン

1979年大阪府出身。京都大学でアメリカンフットボール部で活躍し、卒業後はTBSに入社。世界陸上やオリンピック中継、格闘技中継などのディレクターを経験した後、編成としてスポーツを担当。しかし、テレビ局の看板で「自分がエラくなった」と勘違いしている自分自身に疑問を感じ、2012年に退職。完全歩合制の世界で自分を試すべく、プルデンシャル生命に転職した。

プルデンシャル生命保険に転職後、1年目にして個人保険部門で日本一。また3年目には、卓越した生命保険・金融プロフェッショナル組織MDRTの6倍基準である「Top of the Table(TOT)」に到達。最終的には、TOT基準の4倍の成績をあげ、個人の営業マンとして伝説的な数字をつくった。2020年10月、AthReebo(アスリーボ)株式会社を起業。レジェンドアスリートと共に未来のアスリートを応援する社会貢献プロジェクト AthTAG(アスタッグ)を稼働。世界を目指すアスリートに活動応援費を届けるAthTAG GENKIDAMA AWARDも主催。2024年度は活動応援費総額1000万円を世界に挑むアスリートに届けている。著書に、『超★営業思考』『影響力の魔法』(ともにダイヤモンド社)がある。