『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第102回は、男子校や女子校に対するイメージについて考える。

出身者が語る「男子校の魅力」

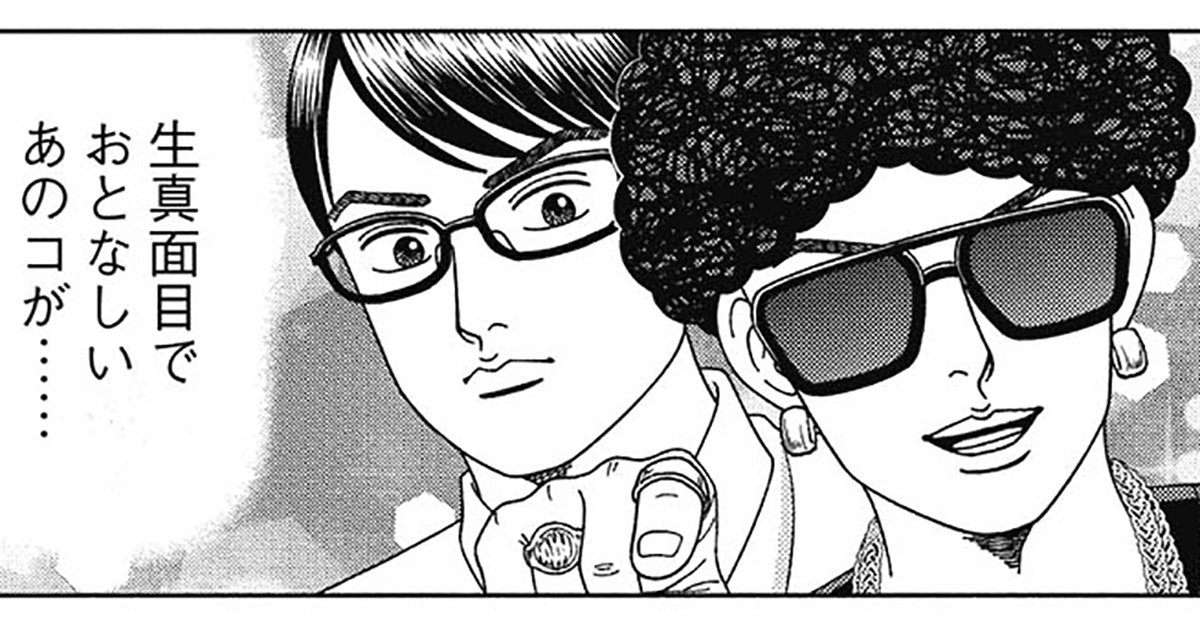

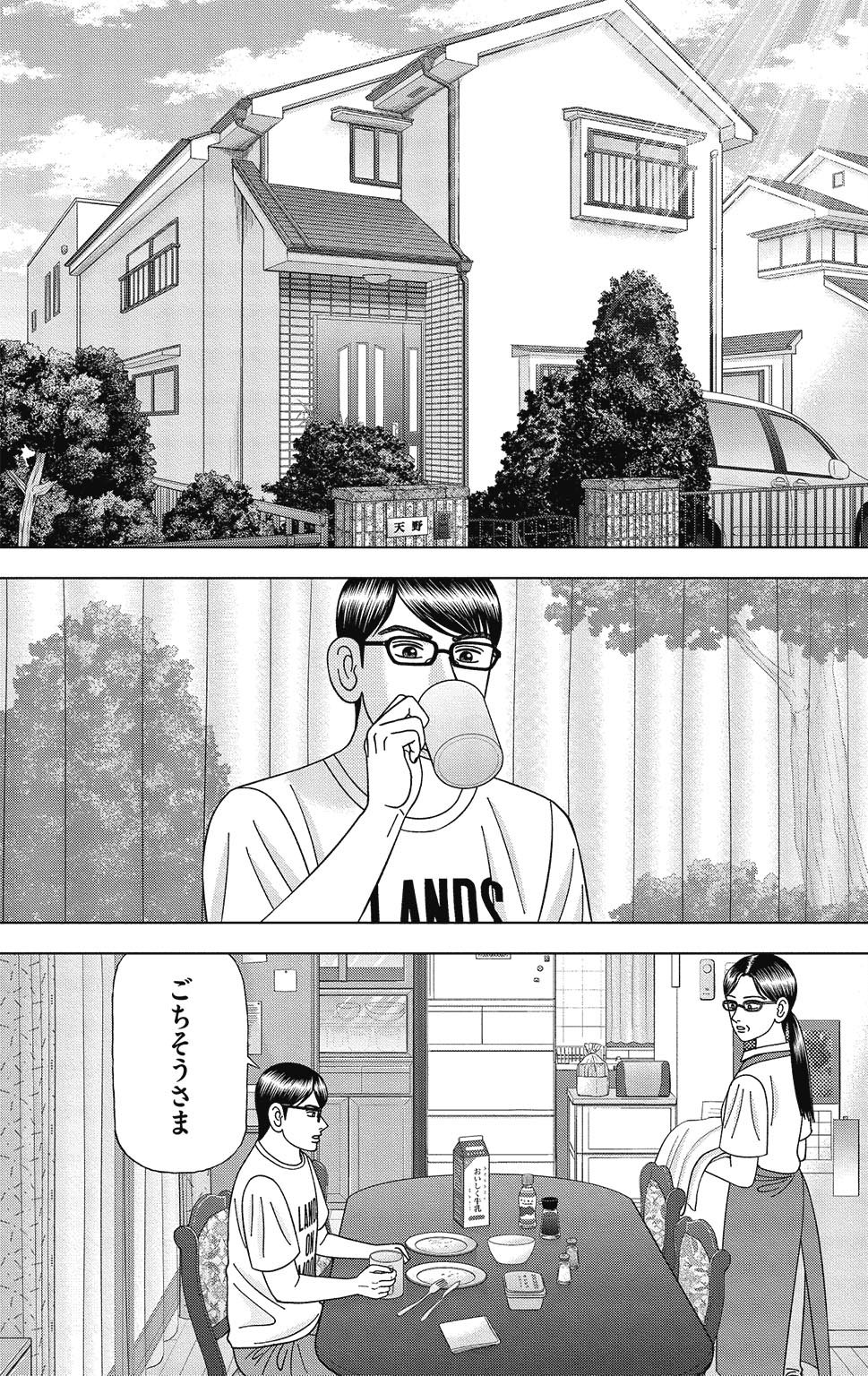

東京大学現役合格を目指す天野晃一郎は、英語を話す習慣をつけるために、HIPHOPスタイルでYouTubeに動画を投稿することを習慣としていた。息子のYouTubeをみた天野の母は、真面目だった息子が積極的に英語をしゃべっている様子に感動するのだった。

実際の世界では、マンガのように全員がYouTuberになるわけではないが、中高生活を通じて性格が変わる人は少なくない。よく言われるのが、男子校・女子校に通うと異性の目を気にせず自由気ままに行動するようになる、というものだ。果たしてこれは本当なのだろうか?

母校(男子校)の学校説明会で話をすると「うちの子は引っ込み思案なので、男子校の雰囲気に合うかどうかわからない」という親御さんの声をよく聞く。

たしかに中高を通じてどんどん自我が出てくる人は多い。中1の時に全く目立っていなかった同級生が高2になると球技大会でクラスを引っ張っていたり、ゲームばかりしていた友人が研究活動に熱中するようになったりした。

男子校は良くも悪くも「未成熟な社会」であるように思う。ちなみに友人から話を聞く限り、女子校も同じような印象を受けるが、なにぶん経験がないので断言はできない。

男子校では、建前や体裁に関係なく好きなことができた。その環境では、同じ学校に通う仲間や先生、学校そのものに対して、卒業後も続く強い同胞意識が生まれる。学校という空間が、プライベートなものになるのだ。これが、男子校を「未成熟な社会」と呼ぶ理由だ。

結果として、「外に何も存在しない・気にする必要性がない」世界を作り出し、自分たちだけで何でもできるような錯覚をもたらす。するとその中で自分の考えや個性を強く主張しようとする。

この主張同士で生徒間の精神的・肉体的なぶつかり合いが起こるが、その衝突がそれぞれの成長につながっていく。これが男子校の魅力だと私は思う。

それって本当に、その学校じゃなきゃできないの?

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

もう1つ学校説明会で保護者の方(特にお母様)からよく聞かれるのが、「女子との関わりがないと視野が狭くなるのでは?」という質問だ。

だが、特に最近は課外活動などで学校内部にとらわれない枠組みが増えている。本人が望めば、性別や地域など自分と違うバックグラウンドを持つ人と交流することは難しくない。ただし、あくまで「望めば」である。

学校選びの際に、共学にするか別学にするかを悩む人は多いだろう。

まず、「それって本当に共学/別学じゃなきゃできないの?」という視点だ。私を含め、中高を男子校で過ごした経験がある人は、基本的に男子校以外を知らない。だから、内部の視点だけでは比較できないし、特徴なのかどうかがよくわからない。

「男子校あるある」「共学あるある」がテンプレートとなりすぎて、本当にいいことが見過ごされている可能性もある。さらに、そもそも男子校に満足している人の声ばかりとりあげられがちだという点にも注意が必要だ。

そして、小学生と高校生では、興味関心や価値観は変化する場合もある。受験校を決めるタイミングでは「絶対共学がいい!」と言っていても、男子校に入学したら順応するかもしれない。その逆もしかりだ。

主観だが男子校の全体的な雰囲気として、「好き勝手できて男子校サイコー!(中1、2)」「地元の友達が恋愛しているのを見ると、共学に行けばよかった...(中3、高1)」「やっぱり男子校サイコー!(高2、高3)」のようになる節がある。

「共学・別学は向いていないから」と最初から決めつけるのではなく、学校本位で考えてみることが大切だ。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク