量子コンピュータが私たちの未来を変える日は実はすぐそこまで来ている。

そんな今だからこそ、量子コンピュータについて知ることには大きな意味がある。単なる専門技術ではなく、これからの世界を理解し、自らの立場でどう関わるかを考えるための「新しい教養」だ。

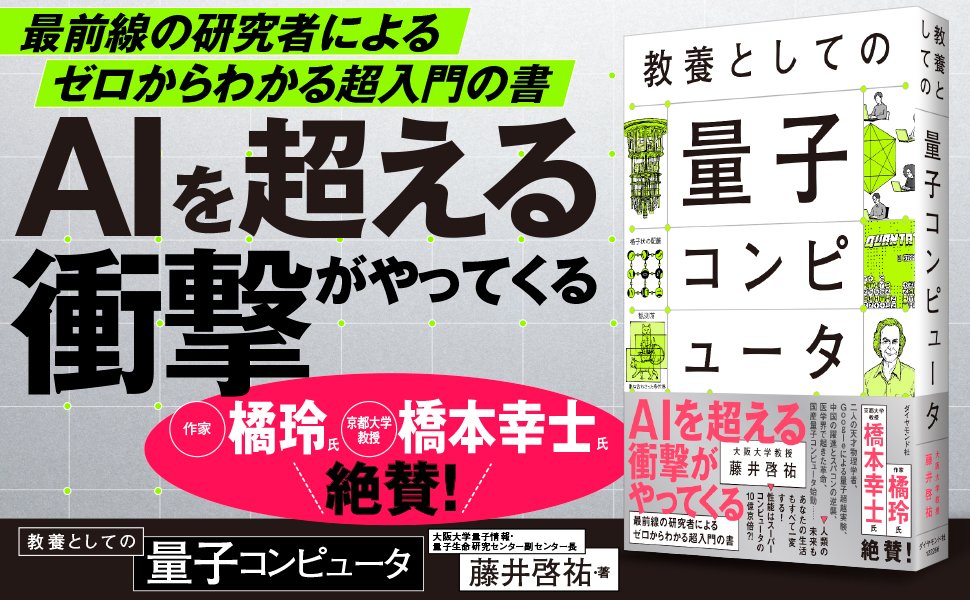

近日発売の『教養としての量子コンピュータ』では、最前線で研究を牽引する大阪大学教授の藤井啓祐氏が、物理学、情報科学、ビジネスの視点から、量子コンピュータをわかりやすく、かつ面白く伝えている。今回は量子コンピュータの開発競争についての特別な書き下ろしをお届けする。

Photo: Adobe Stock ※画像はイメージです

Photo: Adobe Stock ※画像はイメージです

激化する誤り耐性量子コンピュータを目指した覇権争い

量子コンピュータは、暗号解読、分子設計、材料開発、金融リスク解析など、従来コンピュータでは極めて計算が難しい問題を高速に解く可能性を秘めている。

しかし現在の量子コンピュータの最も重要な構成要素である量子ビットはノイズの影響に弱く、チップに含まれる不純物や制御信号のわずかな揺らぎの影響を受け、量子情報は壊れ、計算にはエラーが発生してしまう。

現在実現している量子コンピュータはこうしたノイズの問題を避けられず、NISQ(ノイズのある中規模の量子コンピュータ)と呼ばれている。

鍵は量子誤り訂正

暗号解読や複雑な分子のシミュレーションを実行するためには、多数の量子ビットを用いて量子ビットをエラーから守る「エラー訂正」が不可欠である。

量子コンピュータ業界の最終的な目標は、誤りを検出し自動的に訂正しながら計算を進める誤り耐性量子コンピュータだ。

しかし、1つの守られた「論理量子ビット」を実現するには数百~数千の物理量子ビットが必要になると言われており、量子計算の実用化は大量の物理量子ビットをいかに安定に制御するかが本質的な課題となっている。

新型チップの発表で研究開発を加速するIBM

IBMは最も野心的な計画を持つ企業の一つであり、最新プロセッサ「Nighthawk」では量子ビットチップのデザインを一新し、2028年までに物理量子ビット数を1000まで増やす計画だ。

また、これと並列して誤り訂正向けアーキテクチャ開発の実験機「Loon」では、誤り訂正の効率化につながる離れた量子ビット間の長距離結合の検証も行い、2029年までに初期の誤り耐性量子コンピュータの実現を目指す。

国産技術で量子コンピュータの産業化を目指す富士通

一方、日本では富士通が国産技術で産業に使える量子コンピュータの実現を明確に目標に据えている。

2025年には256量子ビットの量子コンピュータをリリースし、2026年に1000量子ビットへと拡張する予定だ。

2030年前後には1万物理量子ビット級の超伝導量子コンピュータを構築し、250論理量子ビット相当の誤り耐性計算の実証を目指す。

富士通の強みである富岳やその後継機などスーパーコンピュータ技術と組み合わせ、総合的なコンピューティングソリューションの提供を目指す。

水平分業による新興勢力Qolab

元々Googleの実験チームを率いていたジョン・マルチネス(2025年ノーベル物理学賞を受賞)は、2020年にGoogleを去り、高品質の量子ビット製造を目指すスタートアップ Qolabを立ち上げた。

日本政策投資銀行も2025年6月にQolabへ出資している。

Qolabはスーパーコンピュータベンダーのヒューレット・パッカード・エンタープライズや主要パートナー企業とともに、量子技術・半導体・HPCの専門知識を結集した分業体制、「量子スケーリング・アライアンス」の設立を2025年11月に発表している。

量子コンピュータの覇権を目指した頂上決戦

今回紹介した取り組みは超伝導量子ビット方式に限った話であるが、この他にもイオントラップ方式(Quantinuum、IonQ)や冷却中性原子方式(QuEra)なども2030年までに100論理量子ビット規模の量子コンピュータ実現をロードマップに描いている。

この規模の量子コンピュータが実現すれば、生成AIに匹敵する社会変革を起こすことができるだろう。

どのプレイヤーが先にゴールに辿り着くのか、量子コンピュータの覇権をめぐる世界的な頂上決戦が始まっている。

(本稿は『教養としての量子コンピュータ』の著者が特別に書き下ろしたものです。)