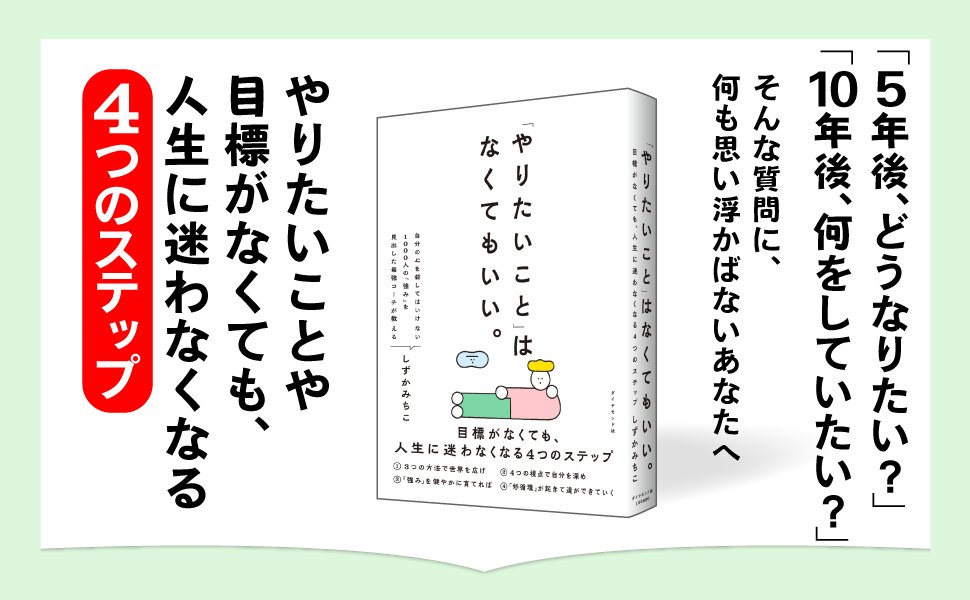

社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「やりたいこと」を見つけるより、「強み」の使い方を知る

「やりたいことがない」「やりたいことが見つからない」。

多くの人が悩んでいますが、私は本書の中で、「やりたいこと」や「目標」を無理に見つける必要はなく、それよりも「自分の強みの種」に気づき、その声に耳を傾けることのほうが大事であると書いています。

しかし、自分の「強みの種」を、強みと認めて、育てていくのは意外に難しいもの。

よく聞くのはこんな言い方です。「たとえ強みだとしても誰からも必要とされてないから意味がない」。

本当にそうでしょうか?

誰かができることは誰かのできないことなので、その能力を必要とする人は必ずいます。「でも、誰からも必要とされたことないし……」と感じるのは、自分の持っている強みの種がどういうときに力を発揮するのかを理解していないからです。

自分の強みの種を理解していないと、発揮する機会を作ることができないため、誰にも必要とされていないように感じます。

自分では「役に立つはずない」と思っていたことが、大きな価値を生むことはよくあります。フリマアプリでも、トイレットペーパーの芯やお菓子の空き箱が売れるなど、ある人にとってはゴミでも、それが必要でお金を出して買う人がいます。

人の強みの種も同じです。例えば、次のことを試してみましょう。

・自分の強みの種を別の文脈や状況で使うとしたら、どんな場面か想像する

・「誰も必要としない」と思っている強みの種を実際に小さな場面で使ってみる

・使った後で「これが役立ったか」「誰かに喜ばれたか」を具体的に記録する

「私より上手な人がいる」という無意味な比較

「私より上手な人がいるから強みの種というほどではない」と言う方もいます。

が、それの何が問題なのでしょう? 強みの種は他者との比較で決まるものではありません。

例えば、料理の世界でイメージしてみましょう。

同じ「料理が得意」という強みの種を持つ人でも、高級レストランのシェフと大衆的な町中華の料理人では求められるものが違います。

また、料理を教える場面でも、ベテランのシェフより、自分自身も最近覚えたばかりという人のほうが、初心者には的確に教えられることもあります。

同じことをやるにも、いろいろなレベルの人が必要です。これまでピアノを弾いたことがない人が、自分の楽しみのためにピアノを習おうとするときに、世界一のピアニストに弟子入りしようとは思いません。初心者向きのピアノ教室に行くでしょう。

何かをするときに、自分よりあまりにレベルが高い人と一緒にやると、レベルが違いすぎて自分にはできる気がしないので挫折を感じやすいです。そんなときに励みになるのは、自分と近いレベルの人で、自分より一歩先に進んでいる人です。

いつでもどこでも最高レベルのものが必要とされているわけではありません。

次のことを考えてみてください。

・自分より「上手な人がいる」と感じる強みの種を挙げてみる

・その強みの種が育ったらどんな場面で活かせるか、3つ以上想像してみる

・「自分のレベル」だからこそ価値がある状況や、自分独自の強みの種の組み合わせを考えてみる

1つの「強みの種」だけで他者と比較することは意味がない

そもそも1つの強みの種を取り出して他者と比較することには意味がありません。例えば「野球がうまい」と「教えるのがうまい」は別の「強みの種」です。

野球がうまい人が、人に教えることがうまいかどうかは別の問題です。

そして、「できない人に寄り添う」と「上手な人をさらに伸ばす」というのも別ですし、教え方にしても「理論的に教える」「感覚から教える」など、様々です。

これらの強みの種の組み合わせが、その人オリジナルの「強みの花」として開花するので、1つの強みの種だけを取り出して「あの人のほうがうまいから私はやる価値がない」と判断するのは無意味なのです。

*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。