近づけば摩擦が生まれ、離れれば孤立する。そんな人間関係の距離感に迷っていませんか。無関心と見られる怖さから相手に迎合して疲れてしまうこともあるでしょう。相手を敬しつつ境界を示す、その賢い距離を保つにはどうすればよいのでしょうか。

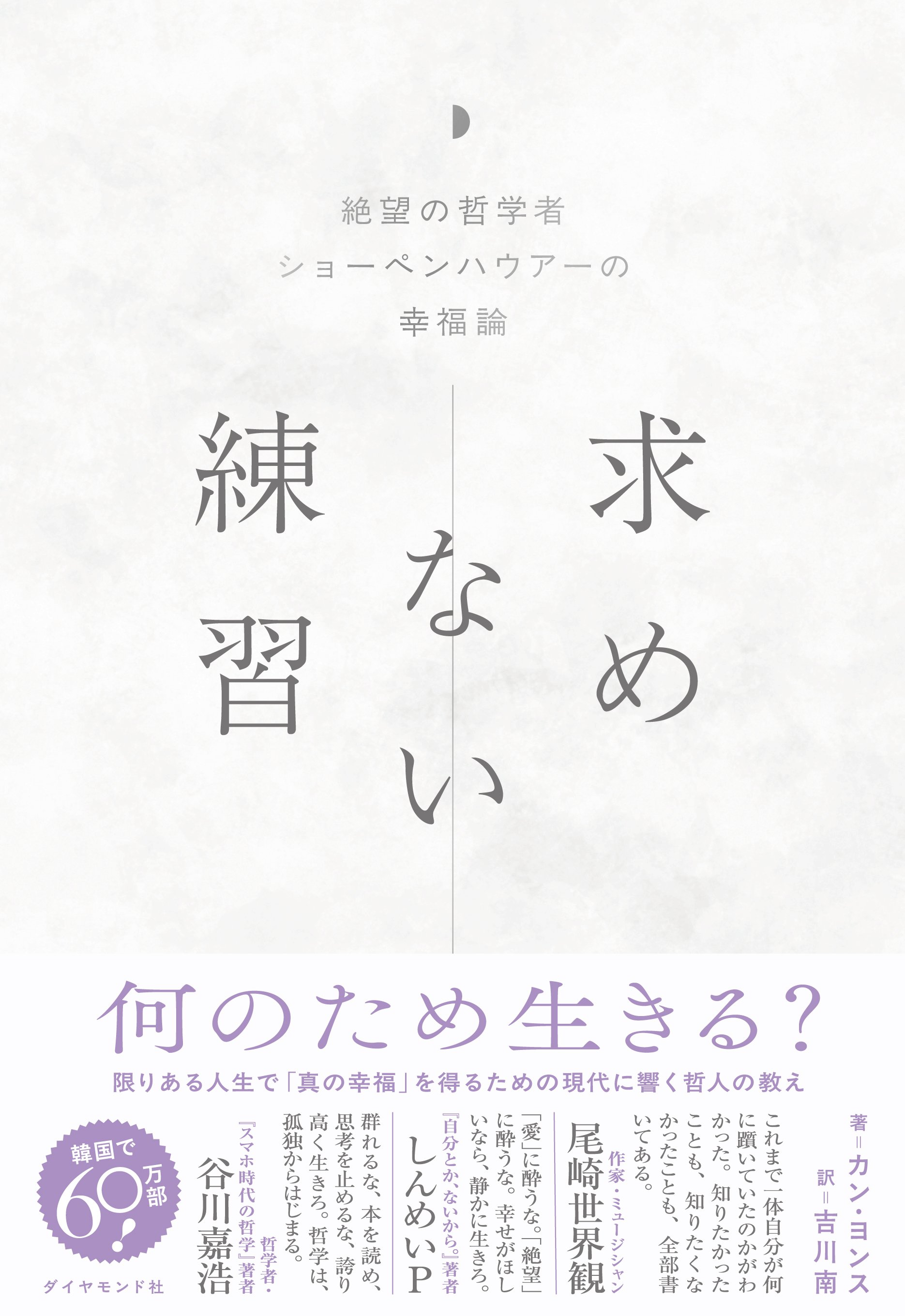

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。

摩擦が生まれない距離を保つ

無関心で冷たいと思われようが、

「適度な距離」を保つことが賢明なのだ。

――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

ショーペンハウアーは「相手を敬いつつ距離を置け」と言った。

孔子の「敬而遠之」に通じる態度であり、不合理なものに盲従せず、礼を失わずに離れる術である。

相手が自分と違っても、人格を尊重すれば、トゲのある言葉で傷つけずに済む。

見方の違いを認め合うことが、関係を壊さない最小の作法だ。

社会に暮らす限り、順応と妥協は避けられない。

どの共同体も、少なからず個人に犠牲を求める。

意見が離れるほど、また個性が強いほど、その負担は大きくなる。

人と多く交わるほど、出会いは増えるが、摩擦の機会も増える。

交友の輪が広がることは祝福でもあり、同時に不幸の確率を高める条件にもなる。

内面が空いて単調を感じると、私たちは他人の温もりを求める。

語り、共感を得て、支えられ、認められたいと願う。

しかし、考えの違いに直面すると、失望し、距離はまた開く。

だからこそ、近づくときと離れるときのバランスが必要になる。

不合理からは静かに身を引き、尊重は保ったまま境界を示す。

「ここまでは聴く」「ここからは同意しない」と短く明るく伝える。

数を増やすより、関係の質を守る。

頻繁な接触より、節度ある往復を選ぶ。

礼儀は冷たさではなく、相互の自由を守る距離である。

敬して遠ざける術を知れば、同意できない相手とも、争わずに立てる。

その静かな距離感が、日常の平穏を長持ちさせる。

(本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました)