「やる気がない人も含めて、仕事は全員参加でやるべきだよね」と言う人にモヤモヤする。

そんなあなたにお薦めしたいのが、400以上のチームを見た専門家が「仲間と協力して大きな成果を出せる人の特徴」をまとめた『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)という本だ。「チームで仕事をするうえで、大事なことを教えてくれる」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「みんな仲良く」は正解なのか?

「チームなんだから、みんなで仲良くやるべきだよね」

職場でこんな声をよく耳にします。

もちろん、人間関係が円滑であるに越したことはありません。

しかし、現実の現場では「みんな仲良く」は必ずしも正解ではありません。

なぜなら、どれだけ丁寧にコミュニケーションをしても、チームの足を引っ張る人が一定数存在するからです。

「場を乱す人」がチームに与える影響

そんな思い込みを揺さぶるように、『チームプレーの天才』という本にはこんな一節があります。

――『チームプレーの天才』(136ページ)より

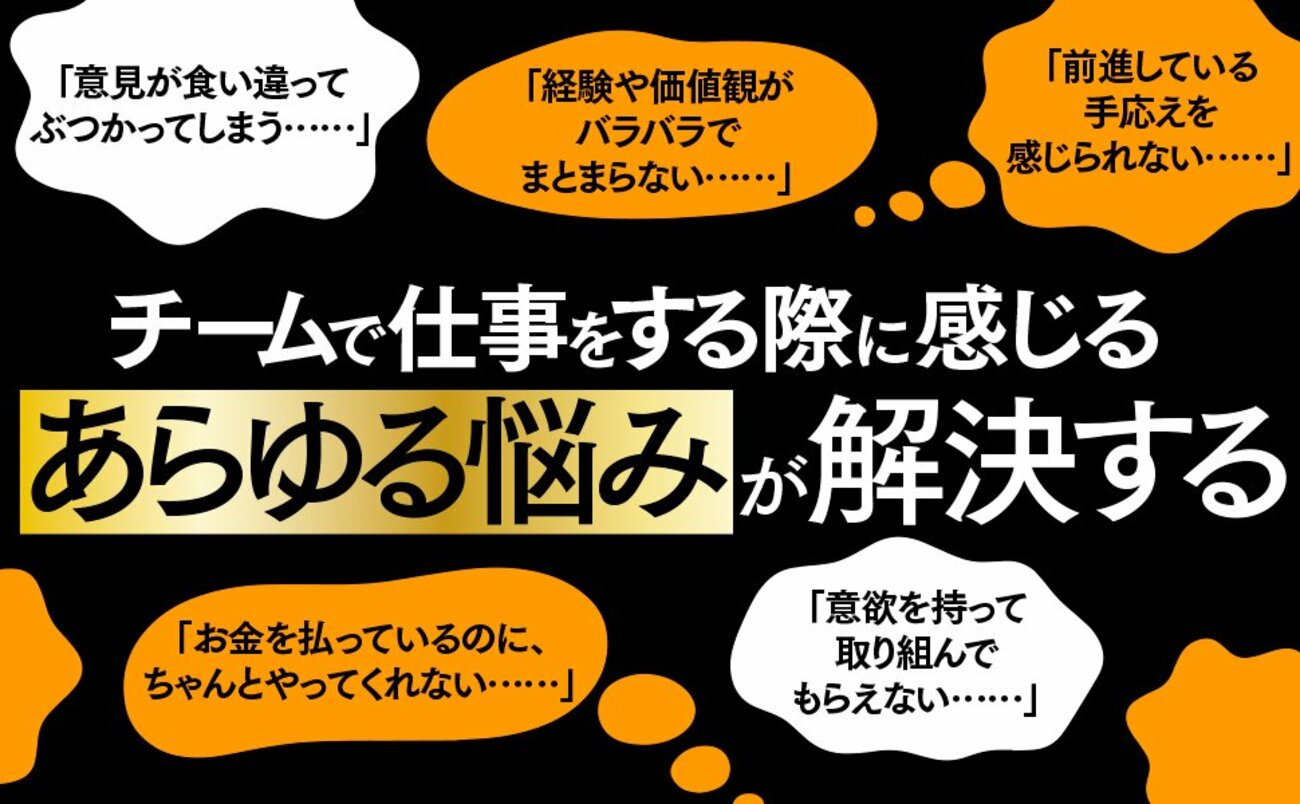

やる気が極端に低い人、方向性が違う人、場を乱す人……。

こうした人たちが混ざると、チームは“ぬるく”、なり治安が悪化し、前向きなメンバーほど疲れ果てていきます。

たしかに、人を拒まない姿勢は一見やさしく見えます。

しかし、組織は“単なる仲良しクラブ”ではありません。

前に進むための集団です。

だからこそ、「誰でもウェルカム」が本当にチームのためかといえば、決してそうではありません。

大切なのは、ビジョンや覚悟を共有できる人と進むことです。

“合わない人”の扱い方

「排除」と聞くと強い言葉に聞こえますし、現場での実行にはためらいも生まれます。

では、実際どうすればいいのか。

ここについても、『チームプレーの天才』は具体的な視点を示しています。

著者が関わっている地域コミュニティで実践している内容です。

・メンバーによる招待制

・ビジョン、ミッション、バリューをWebサイトで公開

・定例活動は平日日中に開催(会社の時間やお金を使って本気で参加してほしいため)

――『チームプレーの天才』(137ページ)より

ここにあるのは、単なる排除ではありません。

“本気の人しか来ない仕組みをつくる”という戦略です。

これは決して冷たい対応ではなく、チームが持続的に機能するための“防御”です。

あなたの周りにも、「なんとなく場の空気を濁す人」「意欲を削ぐ人」がいませんか?

仲良くすることは悪くありません。

しかし、仲良くする相手を“選ぶ”ことこそ、チームが強くなる条件です。

“みんなで仲良く”の幻想を、いったん脇に置いてみませんか?

(本稿は、『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の発売を記念したオリジナル記事です)