昨年12月26日、みずほフィナンシャルグループ(以下「FG」)は、ガバナンスの高度化についての取り組みを発表し、その中で、委員会設置会社への移行を表明した。直接のきっかけが子会社による暴力団関係者への融資が社会問題化したことであるにせよ、保守的な体質で名を馳せてきたメガバンクの一つが委員会設置会社を採用するのは画期的なことだ。しかし、経済界は必ずしもこの改革を評価していないようだ。みずほの決断は、銀行界、ひいては経済界を変える契機になるのだろうか。

なぜ、みずほは英断と言えるのか

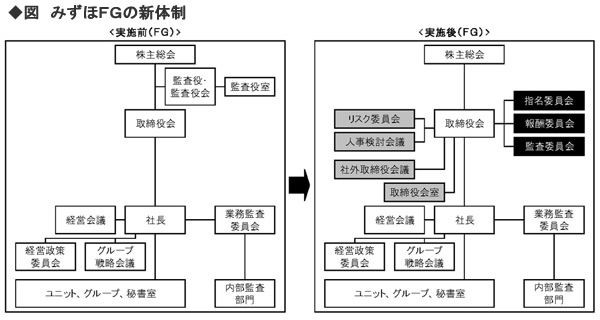

子会社による暴力団への融資が表面化し、金融庁から行政処分を受けたみずほフィナンシャルグループは、委員会設置会社への移行を含むガバナンス改革を表明し(図)、かつ、本年4月22日には、6月に予定されている株主総会での承認を前提とした役員人事案を公表した。

委員会設置会社については、連載第15回で詳しく触れたが、「取締役会の中に、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査委員会を置く株式会社」のことだ。指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案内容を決め、報酬委員会は取締役および執行役の個人別の報酬内容等を決める。また、監査委員会は、取締役および執行役の職務が適正かを監査し、会計監査人の選解任を決める。この制度は、連載第42回で解説した、米国型の「モニタリング・モデル」を実現するものだ。すなわち、「取締役会に期待される最も重要な役割は、役員、特に経営トップの解・選任を基礎とする業務執行の監督である」という考え方を基本とするもので、この考え方は米国を中心に世界に広く浸透しつつある。

この考え方に基づく場合、取締役会では、必然的に、業務執行を行なう人物(業務執行役員)との利益相反がない社外取締役、それも、より要件が厳しい「独立取締役」が重要な役割を果たす。米国では、取締役のうち、業務執行役員を兼務する人物はCEOだけというケースが珍しくない。みずほFGが発表した人事案では、取締役会の構成は社内7人・社外6人と拮抗しているが、議長を政策研究大学院教授の大田弘子氏とするほか、指名・報酬委員会は社外取締役だけで構成する案になっており、概ね米国型ガバナンスを踏襲したものとみてよかろう。