お前はすばらしい

スパーリングのあと、すぐに俺たちはカスの自宅へ昼飯に向かった。カスは10エーカーの土地に立つヴィクトリア様式の白い大邸宅に住んでいた。ベランダからはハドソン川を望める。家のかたわらには高くそびえる楓の木々やバラ園もあった。こんな家がこの世にあるなんて、生まれて初めて知った。

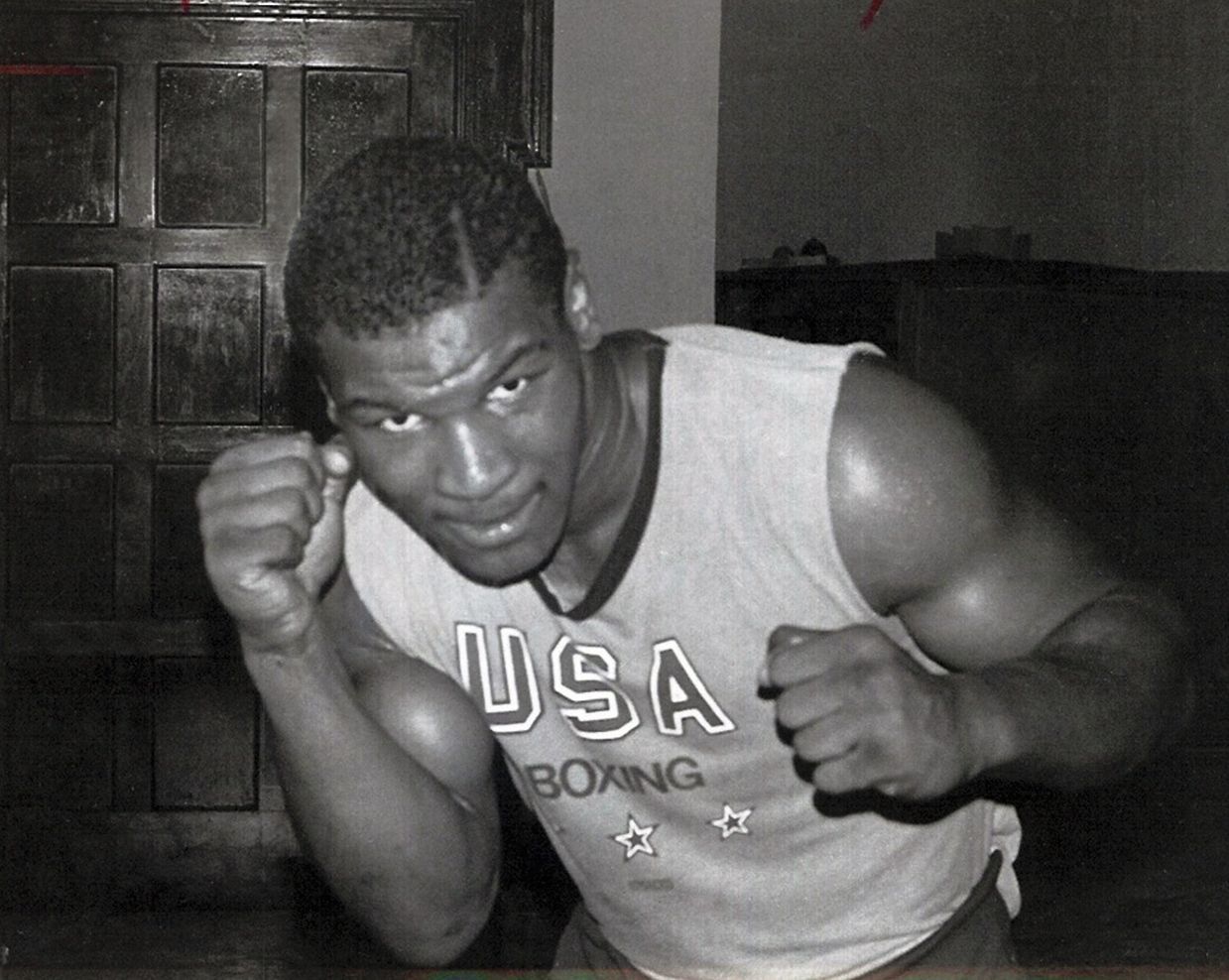

カス・ダマトと出会った13歳当時のマイク・タイソン。(Photo:(c)Steve Loft/Boxing Hall of Fame Las Vegas)

カス・ダマトと出会った13歳当時のマイク・タイソン。(Photo:(c)Steve Loft/Boxing Hall of Fame Las Vegas)

腰を下ろすと、カスは俺に歳を聞いた。13と答えると、信じられないというポーズを取った。そして、俺の将来について語り始めた。スパーリングを見たのはたった6分たらずだったというのに。

「お前はすばらしい」彼は言った。「最高のボクサーだ」賛辞に次ぐ賛辞だ。「俺の言うことを素直に聞けば、史上最年少の世界ヘビー級チャンピオンにしてやる」

おいおい、こいつ、やばいやつじゃないか? 俺の育った世界じゃ、変態行為をしようとするやつがこういう甘い言葉を口にするんだ。なんて答えたらいいかわからなかった。それまで、誰かから褒められたことなんて一度もなかったからだ。しかし、もうほかにすがるものもない。この爺さんについていくしかない。それに、やっぱり人に認められるのはいい気分だ。これはカスの心理作戦だったのだと、あとになってわかった。弱っているやつをちょっといい気持ちにしてやると、癖になるんだ。

〈トライオン〉少年院に戻る車中、俺は興奮していた。膝の上にはカスがくれたバラの花束。それまで、バラなんてテレビでしか見たことがなかった。庭のバラがあんまりきれいだったから、少し欲しくなってカスに頼んだんだ。バラの香りと耳にこだまするカスの言葉に包まれて、最高の気分だった。俺の世界はこの日を境に変わった。あの瞬間、俺は自分が何者かになれることを確信した。

「気に入ってもらえたみたいだな」と、ボビーが言った。「ばかな真似をしでかして、チャンスを逃すなよ」ボビーも喜んでくれた。

部屋に戻ると、バラが枯れないようすぐ水に生けた。その夜はカスがくれたボクシングの百科事典を一睡もせずに読破した。ベニー・レナードに、ハリー・グレブに、ジャック・ジョンソン。夢中で読んだ。彼らに憧れた。彼らにはルールなんかないみたいだった。猛練習はするが、練習以外の時間は派手に遊んで暮らす。強ければ、神を崇めるみたいに周囲に人が群がってくる。

毎週、週末になるとカスの家へ練習に行くようになった。ジムでテディ・アトラスと練習し、カスの家に泊まっていった。ほかにも何人かのボクサーが、カスと連れ合いのカミール・イーワルドという可愛いウクライナ系の女性と寝食を共にしていた。最初のころ、カスの家に行くと、まずやったのはテディの財布からカネをくすめることだ。ちょっとツキが回ってきたからって、身についた癖はやめられるもんじゃない。マリファナを買うカネが必要だったんだ。テディはよくカスに、「マイクにちがいない」と訴えていた。

「やつじゃない」と、カスはかばってくれた。

ボクシング漬けの毎日だったが、命を懸けたいとまで思ったのは、ある週末、カスの家で2人の男の対決を見てからだ。レイ・レナード対ロベルト・デュラン戦。すげえ! 全然次元が違う。心底わくわくした。2人とも颯爽としていて、危険な感じで、パンチがおそろしく速かった。まるで試合に振り付け師がいて、それを2人が演じているかのようだった。あれほどの衝撃はそれまでなかったし、これからもないだろう。