広告企画

今年も恒例の、ゴルフキャスター薬師寺広さんによる『ジャパンゴルフフェア2015』レポート。ギアにも、ツアープロにも精通する薬師寺さんならではの視点で、各メーカーの注目商品をレポートしてもらった。

40代の平均年間所得は648万円だが、定年を迎える60代では526万円、主な収入源が年金である70代では417万円、80歳以上では385万円まで減っている。厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2013年)から見える年代別の平均的な年間所得金額である。現在のところ、リタイア後の所得は現役時代に比べると大きく減少するが、生活が厳しいというほどではないという印象を持った人も多いだろう。

持っているだけの土地や、変形地・狭小地だからといって放置したままでは、税金が掛かるだけの不良資産にすぎない。とはいえ、土地を有効活用するには、初期投資が必要で、簡単にやり直しもできない。成功するには、まずは目的を明確にすること。税務対策として、また長期的に安定した収入を目指して、最大限効果を挙げる土地活用とは——。

アベノミクス効果を地方にも波及させ、人口減少の歯止めや地域経済の活性化を目指す「ローカル・アベノミクス」が動きだした。製造業の投資意欲に回復の兆しが見られる今、政府の各種施策を活用し、企業ニーズに合った誘致を進める地域に企業は注目する。

マンションを“終の棲家”とする上で、節目ごとの大規模修繕工事は決して避けることのできない定期メンテナンスだ。だが、建物ごとに老朽化の箇所や進行状況は異なり、判で押したような画一的な対処では、費やした費用に見合っただけの成果が得られないこともある。

人事制度や組織デザインは、いわば企業の骨格である。現在の人事部門には、企業の成長を支える戦略的な役割が期待されている。今後、チャレンジすべきことは多い。

大企業復活を優先させるアベノミクスの下で、中小企業の経営者は、何をなすべきなのか? 国際ジャーナリストの蟹瀬誠一氏とダイヤモンド経営者倶楽部の徳力滋代表が2015年の経済見通しや、中小企業が置かれた現状、経営者に求められる資質を語り合った。

外資系企業はもとより日本企業でも、対外関係部署だけでなく企業全体で、英語力を備えた人材が求められている。英語力習得に力を入れるビジネスパーソンが増え、社員のスキルアップを支援する企業も少なくない。その実情をキャリアアドバイザーの立花真美氏に聞いた。

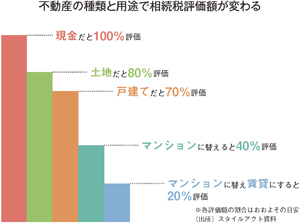

親の介護、自分たちの老後、相続対策といった「人生後半戦」の大問題に直面する中高年世代。豊かなシニアライフを送るには、人生の基盤となる住まいについて、しっかりと考えを巡らせる必要がある。2015年より相続税が増税となり、子世代への資産移転を視野に入れた取り組みが求められるようになってきた。

ビジネストラベルのみならず、プライベートな旅も満足度の高いものにするためには、パーツ選びが重要な鍵となる。フライトのチョイスや空港ラウンジ、機内食のトレンド、渡航先のレストラン予約など、知っておきたい最新情報をご紹介。ポイントを押さえてより快適でスムーズな旅を。

春からの新生活に向け、クレジットカードをうまく生活に取り入れて賢く暮らすには、まずカードを知ることが第一。お得感の大きなカード選びのポイントをクレジットカードに詳しい岩田昭男氏に聞いた。

全世界で発生したマグニチュード6以上の地震のうち、約2割が日本で起こっている。また全世界の活火山の7%が日本にある。日本はこれまで多くの自然災害から学んできた。避けることのできない地震などの災害被害を少なくするため、さまざまな防災対策が進んでいる中、企業防災への関心が高まっている。

自社が保有する不動産を有効活用して企業価値を向上させる「CRE(企業不動産)戦略」が注目を集めているが、成果を挙げている企業は少ないという。何が障害になっているのか?CRE戦略の現状と課題、先進企業の成功例を紹介する。

国内の建設需要が高まる中で、建設業界は深刻な人材不足に見舞われている。また施工のICT化という課題も抱えている。これらを解決する決め手が建設機械メーカーが総力を挙げて開発・普及に努めている最新鋭のICT建機である。このような建設業界を取り巻く現状と見通しを、建設ITジャーナリストの家入龍太氏に聞いた。

大学のグローバル競争が本格化している今、ガバナンスの強化、カリキュラムや教育体制の見直し・再編、海外大学との連携など、急務とする課題は多岐にわたる。そんな中、文部科学省が重点的に支援する「スーパーグローバル大学創成支援(SGU)」に、国公私立37大学が採択された。選ばれたのは、国内外の学生から支持され、研究者からも注目されることを目指し、全学挙げて独自の取り組みを充実させようとする大学である。グローバル時代にあって社会で活躍する人材を送り出す役割を担うことも期待される。SGUは、グローバル化をキーワードにした変革で、全国の大学をリードすることになりそうだ。

一時期のブームだった状況を通り越し、食事の際にたしなむ食中酒として、日本の食卓において確固たる地位を築いた本格焼酎。酒に限らず、納豆や漬け物、キムチにチーズにヨーグルト等々、数多ある発酵食品の世界にあって、本格焼酎は、日本酒と並ぶ発酵食品のニッポン代表選手である。その発酵という力を研究し続ける斯界の第一人者・小泉武夫先生が、神秘の存在「麹」が醸し出す本格焼酎の奥深き魅力と文化を語り尽くす。

![[小泉武夫が語る]本格焼酎その文化と魅力](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/360wm/img_7105f693a159683d4c788b271634a6e142110.gif)

世界一の超高齢社会の中で、高齢の単身・夫婦世帯が安心して暮らせる住まいの整備は急務だ。そこで注目を集めているのが、「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)。建設費の補助や税制優遇などの措置により、資産活用手段としても認知され始めている。

スムーズかつストレスフリーなビジネストラベルを実現するための、空港やアクセス利用術をご紹介。

資格取得や就職も大切だが、やはり自分自身の好きなことを深く学びたい。一方で、グローバル化に対応できる人材として成長したい――今、大学を選ぼうとする受験生は、そんな気持ちが強いようだ。こうしたニーズに応え、新たな取り組みを続ける大学の注目点はどこか。最新の動向を、大学通信の安田賢治常務に聞いた。

1981年から日本人の死因第1位で、死亡者数が年間36万人に上る「がん」。今世界では治療法がめざましい進歩を遂げており、国内でも免疫系に作用する医薬品の製造販売が初めて認可された。治療法や医療費負担のあり方など節目を迎えるがん医療の現状について、国立がん研究センターの藤原康弘・企画戦略局長(乳腺・腫瘍内科)に聞いた。