記事検索

「数学」の検索結果:2341-2360/2844件

第11回【番外編】

真のデータ・サイエンティスト養成めざす滋賀大学データサイエンス学部の教育内容とは?

遂に日本で初めて、独立した“統計学部”として「データサイエンス学部」が登場。滋賀大学に2017年度から設置予定です。同学部設立に向けてデータサイエンス教育研究推進室室長として陣頭指揮をとる竹村彰通教授に、統計学の面白さや従来の統計学教育の問題点、新学部における教育内容のほか目指す人材像などについて聞きました

第87回

合理的なはずの数学者でも株で失敗する!著者自らの失敗談をもとに投資理論を解説する良書

今回ご紹介する『天才数学者、株にハマる――数学オンチのための投資の考え方』は、数学者である著者が犯した失敗談に基づき、投資理論をひととおりやさしく解説します。その内容を少しご紹介しましょう。

第2回

学年ビリで偏差値30の私がなぜ、弁護士になれたのか?(上)

偏差値30、学年ビリのヤンキーが、倍率約8倍の法科大学院に合格、日本最難関の試験に一発合格した勉強法をまとめたのが、9月18日発売の『ずるい暗記術』。理解もせず、ノートも使わず、時間が短いほど効果の表れる勉強法は、資格試験、英語、大学受験、入社試験ほかで効果を発揮します。

第5回

なぜ、シリコンバレーには根拠なき自信家が多いのか?

IT企業の聖地であり、活力に満ちたベンチャー企業が集積する米国のシリコンバレー。その原動力となっているのが「根拠なき自信」にあふれる起業家たちである。スタンフォード大学を中心としたシリコンバレーの地域社会には、失敗に寛容なコミュニティ文化があり、起業家を育む土壌がある。根拠なき自信家が持つ失敗許容力とは?

第24回

2014年4月、母親と二人で生活保護を利用して生活している福島市の女子高校生が、得られた給付型奨学金を全額、返還するよう求められた。しかし2015年8月、厚労省は福島市の決定を不当する裁定を下した。一体、なぜこのような問題が起きたのか。

第6回

知的下剋上せよ!鳩山式勉強法が避けた「致命的なムダ」とは?

あなたは1日の仕事時間のうち、どれくらいを「考える」のに使っているだろうか?5分? 50分? 5時間?研修の場でこの質問をすると、「5時間くらい」と答える人がけっこういる。だが、仕事中に5時間も考えている人材などというのはまず存在しない。むしろ、そういう人は、ビジネスパーソンとしてはあまり役に立たない可能性すらあるくらいだ。

第10回

大学は職業訓練校になるべきか?文科省がいう「真の学力」とは何なのかを追求し滋賀大学がデータサイエンス学部を新設する理由

ガルブレイス、クルーグマン、スティグリッツ、ピケティ…と代表的な経済学者の立ち位置も事例に挙げながら、経済思想のもつ意義を考えてきた前編に続き、後編ではビジネスパーソンや学生が備えておくべき「人文知」とは何か、それを体得する意味や方法、大学教育のあり方に議論が広がります。

入山章栄氏の対談連載「日本のブルー・オーシャン企業」。第2回は「受験サプリ」事業で教育業界のブルー・オーシャンを切り開いたリクルート マーケティング パートナーズ代表取締役社長 山口文洋氏との対談後編をお届けする。山口氏が受験サプリ事業を立ち上げる中で綿密に戦略を練り上げ、ブルー・オーシャンを切り開いて来たプロセスが明らかになる。

第9回

スティグリッツもクルーグマンもピケティも…経済理論を根底で支える思想史を理解し旗色を鮮明にして主張することで経済政策は深化

経済理論や経済政策の背景にある思想史を学ぶことに、どんな意味があるのか。『これならわかるよ!経済思想史』を上梓した坪井賢一(ダイヤモンド社論説委員)が、佐和隆光氏(滋賀大学大学長)を迎えて語り合います。ガルブレイス、クルーグマン、スティグリッツ、ピケティ…と代表的な経済学者の事例も挙げながら、経済思想史の意義を考えます。

入山章栄氏の対談連載「日本のブルー・オーシャン企業」。第1回は「受験サプリ」事業で教育業界に革命を起こしているリクルート マーケティング パートナーズ代表取締役社長 山口文洋氏に話を伺う。大手予備校でトップクラスの人気講師人の授業をオンライン上で月額980円で受け放題というサービスで、現在有料会員は16万人を突破。家庭の経済状況や地理的条件で予備校に通えなかった層を取り込んだブルー・オーシャン・ビジネスはいったいどのように生まれたのか。

第4回

ヒット商品に必要なのは品質じゃない!?

何が売れるかを事前に予測することはできない!? 「ネットワーク理論」を経済学に持ち込んだ『経済は「予想外のつながり」で動く』著者が、消費者が合理的経済人から「合理的模倣人」に変わったことを宣言。マーケティング担当者必見。

第5回

「仕事ができる」と「勉強ができる」は違う?

「勉強ができる」ことと「仕事ができる」ことは似て非なるもの。それぞれの「頭がいい」の定義の違いを明らかにする。

第38回

高校に入る時点の日本の15歳の学力は世界トップクラスですが、文部科学省が教育改革を進めています。文科省での改革の動きを見据え、大学の現場でも2030年の社会の担い手を育てるのにふさわしい入試改革に取り組み始めています。なぜ、いま改革が必要なのでしょうか。

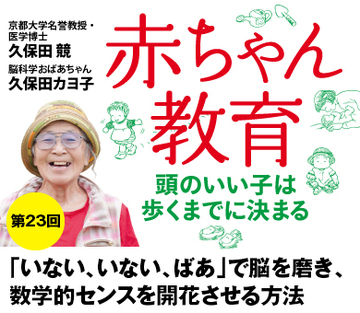

第23回

「いない、いない、ばあ」で脳を磨き、数学的センスを開花させる方法

話題沸騰で緊急重版が決定した『赤ちゃん教育――頭のいい子は歩くまでに決まる』。著者で「脳科学の権威」である久保田競先生に、「いない、いない、ばあ」のおそるべき効用を教えてもらおう。

第2回

タバコの税率を上げたら健康被害が増えた?

健康被害を抑えるためのタバコ増税が、逆効果!? 「ネットワーク理論」を経済学に持ち込んだ野心作『経済は「予想外のつながり」で動く』著者が、経済学の主要コンセプト「インセンティブ」を否定する衝撃のエピソードを披露する。

第82回

「この世のあらゆる人は身勝手なクズ野郎」ジョークとマンガで学ぶミクロ経済学の入門書

ピケティの『21世紀の資本』に象徴されるように、経済学に対する関心が急速に高まっています。今回は「興味はあるんだけど、分厚い入門書は読む気にならない……」と思っている人にうってつけの『この世で一番おもしろいミクロ経済学』をご紹介しましょう。

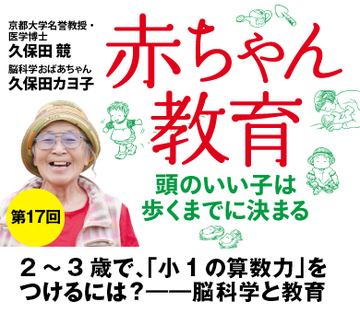

第17回

2~3歳で、「小1の算数力」をつけるには?――脳科学と教育

話題沸騰の『赤ちゃん教育――頭のいい子は歩くまでに決まる』著者で、「脳科学の権威」久保田競氏が、2~3歳で「小1の算数力」をつける方法と、教育の未来について語る。

第2回

チャートは相場の「全てを語る」のか?それともチャートは「オカルト」なのか?(2)

「なぜ、投資で勝つことは難しいのか?」という根本的な疑問に答えながら「金融市場の全体像」を示していく好著として、発売直後から絶賛される『投資と金融にまつわる12の致命的な誤解について』より、投資家の関心が高い「チャート」の真実に迫る章を全文公開する連載の第2回。

第3回

この夏さっそく挑戦したい!大人になってから始めるプログラミングの学び方

知識ゼロ、経験ゼロからプログラミングを学ぶには…。新刊書籍『文系でも知っておきたいプログラミングとプログラマーのこと』から抜粋してお届けする連載第3弾。今日は何から始めたらいいかわからない人のためのプログラミングの学び方です。大人になってからでも間に合いますよ!

第1回

チャートは相場の「全てを語る」のか?それともチャートは「オカルト」なのか?(1)

「なぜ、投資で勝つことは難しいのか?」という根本的な疑問に答えながら「金融市場の全体像」を示していく好著として、発売直後から絶賛される『投資と金融にまつわる12の致命的な誤解について』より、投資家の関心が高い「チャート」の真実に迫る章を全文公開する。