週刊ダイヤモンド編集部

お金が直接絡む財産分与は、離婚トラブルの代表格だ。無用な争いを避けるためにも、預貯金から不動産、年金、退職金まで、実務の裏側を徹底解説する。(「週刊ダイヤモンド」2016年12月24日号特集「夫婦の法律相談」より」

男性のみなさん、パートナーへのクリスマスのプレゼントに下着はどうだろうか。『トリンプ下着白書』の読み方を、同社の女性社員お二人に解説してもらった。意外だったのは「黒」の下着に対する男女のイメージの差だ。

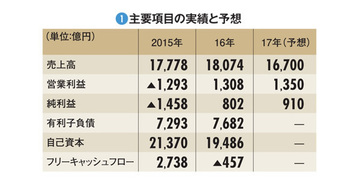

近年、株式時価総額でアステラス製薬に一時逆転され、純利益では水をあけられている国内製薬の王者、武田薬品工業。クリストフ・ウェバー社長CEOの改革成果は、数字上まだ目立って表れていない。

関西に地盤を置く、自動車用塗料で国内首位の関西ペイントは、海外M&A攻勢に余念がない。12月6日には、オーストリアのヘリオス・グループを過去最大の約700億円を投じて買収し、西洋塗料発祥の地・欧州市場への橋頭堡を築いた。

物品を担保に金を貸す「質屋」は鎌倉時代から続くとされる業態で戦後しばらくは2万店余りあった。ところが2015年で3034店と右肩下がり。新たな金融サービスの登場に加え、近年は買い取り専門店やリサイクルショップが台頭し、存在感がますます希薄に。歯止めをかけようと業界は懸命だ。

2017年1月、トランプ米大統領が誕生する。米英が保護主義へ傾斜する中、多くの製造業が生産・販売拠点のグローバルな最適配置の再考を迫られている。米国依存度が高い富士重工業の吉永泰之社長に、米政権交代の影響について聞いた。

イチョウ並木の豊かな自然とともに、スポーツの聖地としても親しまれる東京の明治神宮外苑は、新国立競技場建設に伴って「再開発等促進区」となり複数の計画が着々と進行中だ。このほど、宗教法人明治神宮と三井不動産によるホテル建設計画が浮上したが、これは一連の大規模再開発の序章にすぎない。

出光創業家のわがままが、メジャーの世界戦略がきっかけで寄り切られることになるのか。経営統合に合意している石油元売り大手の出光興産と昭和シェル石油だが、出光創業家の反対で事態は混迷。出光経営陣は膠着状態を打開すべく創業家の説得を続けているが、2016年7月以来、話し合いのテーブルにさえ着けていない。出光経営陣は打つ手がなく、にらみ合いが続いている。

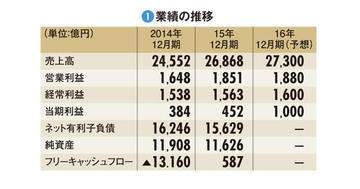

ビール国内首位のアサヒグループホールディングスが約9000億円の大型買収を決断した。業界内外からは「リスクが大きい」との声が上がるが、アサヒの真意は逆。手堅い買い物を選んだ結果だった。

16/12/24

画期的な判決だった。今年3月、父母が長女(当時8歳)の親権をめぐって争った離婚訴訟で、千葉家庭裁判所松戸支部は、6年近くにわたって長女と別居する父親に親権を与える決定を下したのだ。ポイントになったのは、長女との面会交流の計画だ。

「2020年売上高4兆円構想」の雲行きが怪しくなっている。14年の米ビーム買収で財務面の余裕は消えた。残り4年で4兆円構想を実現させるには、新たな買収資金を持ち株会社の上場で調達するほかない。

米連邦準備制度理事会(FRB)は、12月13~14日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で1年ぶりの利上げを決定する──。これが市場関係者の間のコンセンサスだ。11月の雇用統計で失業率が4.6%と9年ぶりの水準にまで改善したことも利上げ観測を後押ししている。

海上自衛隊のイージス艦を独占的に造ってきた三菱重工業が、立て続けに艦艇の受注を逃した。客船事業で大赤字を計上したばかりの三菱重工にとっては、泣きっ面に蜂である。実は、この事態は三菱重工の危機であると同時に、日本の技術を結集させた艦艇建造の危機でもあるのだ。

家具大手のニトリホールディングス(HD)が、これまで“空白地帯”だった大都市への出店を加速させている。百貨店など好立地だが苦戦が続く商業施設へのテナント出店に軸足を移し、客層拡大を狙っているのだ。

自動車業界が頭を悩ませる問題が浮上している。自動車整備士の人材不足があらわになっているのだ。今後、電動化や自動運転といった先進技術に対応できなくなる零細の整備工場が増えるのは間違いない。行政や業界の無為無策が続けば、自動車の安全性を揺るがす問題につながるだけに事態は深刻だ。

「いちばん美味しかったのは、中米のグアテマラで食べたアルマジロの肉」と語るトラベルライターの白石あづささん。新刊『世界のへんな肉』は、旅先で出会った数々の“変わった肉料理”を実際に食べてみるまでの顛末を自らのイラスト付きの文章で綴ったエッセイだ。

父と娘で経営権を争ってから1年半。大塚家具が苦境に陥っている。2016年12月期は最終赤字が確定的で、内紛の傷が癒えるどころか、早急な止血に追われている。

中小型液晶最大手のジャパンディスプレイをめぐる支援協議が難航している。その背景には、救済か競争力強化かで揺れ動く産業革新機構の姿があった。

16/12/17号

証券業界最大手の野村證券に労基署のメスが入り、長時間労働が常態化していた投資銀行部門が大幅な残業削減を含む働き方改革を迫られていたことが、「週刊ダイヤモンド」の調べで分かった。

手帳の製造工程はかなり複雑だ。なぜなら、手帳は毎日のように使用され、それが1年間続く。繊細な作りだけでなく、耐久性も要求されるのだ。そんな手帳工場の全貌をお見せしよう。(週刊ダイヤモンド」2015年12月12日号特集「無敵の手帳術&情報管理術」より)