楠木 建

第6回

一人ひとりの好き嫌いを知るのが、人事の仕事

『好きなようにしてください』の読者3名が、著者の楠木建氏と語り合う座談会。20代編、マネジャー編に続きお送りするのは人事部門編です。一人ひとりの好き嫌いを活かす方が、組織はよくなると考える楠木氏に対して、人事部門で働く3人はどう答えるのか。

第5回

仕事において、プロセスや自己実現は必要ない

『好きなようにしてください』の読者3名が、著者の楠木建氏と語り合う座談会。後編では部下を持つ3人が楠木氏と若手のマネジメントについて、厳しい主張を交わします。

第4回

組織で椅子取りゲームをする男性、それを見ている女性

『好きなようにしてください』の読者3名が、著者の楠木建氏と語り合う座談会。20代編に続きお送りするのはマネジャー編です。前編では、社会人経験の長い読者3人の仕事観から、仕事における男性と女性の本質についてまで語り合います。

第3回

20代は自分の存在が地球より重い

『好きなようにしてください』を読んだ3名と、著者の楠木氏が語り合う座談会後編。歳を重ねるメリットから、楠木氏が考える「健康」についてまで。後編でも独自の仕事観・人生観が展開されます。(撮影・鈴木愛子、構成・肱岡彩)

第2回

自分の価値を考えるうえで、「批判」は重要なインプット

楠木建氏の著作『好きなようにしてください』の読者座談会。一人ひとりの好き嫌いが表明されており、お互いが補う形で組織が運営されるのがよい組織だという話題で盛り上がった前編。しかし、自分の好き・嫌い、得手・不得手をどのように判断すればよいのでしょうか。そんな疑問に楠木氏が答えます。

第1回

「違和感がある」は、思考停止のことば

楠木建氏の著作『好きなようにしてください』。今回はこの本を読んだ20代のビジネスパーソン3名が集い開催された座談会。20代が持つ仕事観やキャリア観に対して、楠木氏は何と答えるのか。

独身男性が仕事で成功すると羨ましがられるのに、独身女性は仕事で成功しても羨ましがられないどころか、見下される……。そんな感情を抱く相談者に対して、楠木氏の仕事論が炸裂します。書籍『好きなようにしてください』の一部を紹介する連載、最終回。

優秀な成績を収めていたにもかかわらず、降格を命じられた――。会社にとって不要な人間なのかと悩む相談者に、楠木氏が示す「営業は総合芸術」の真意とは。書籍『好きなようにしてください 』の一部を紹介する連載、第2回

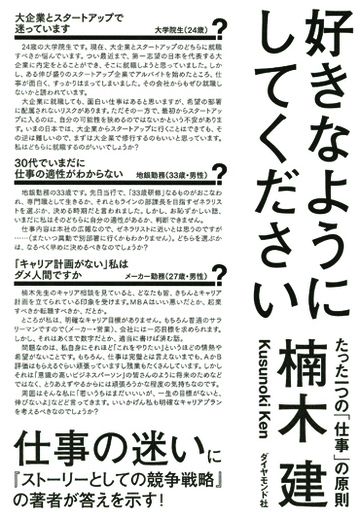

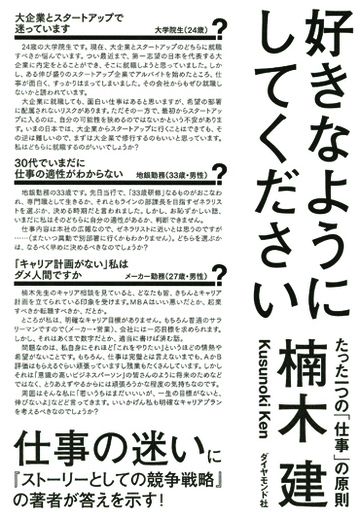

ビジネスパーソンのあらゆる悩みに、時に厳しくユーモア溢れる回答を示す、楠木建氏の最新刊『好きなようにしてください』。本日よりその一部を、3回にわたって公開する。

ソーシャル経済ニュースサイトNewsPicksでの連載「楠木教授のキャリア相談」をベースにした楠木建氏の最新作『好きなようにしてください』が2月に発売された。著者の楠木氏に最新作に込めた思いを聞いた。

第1回

市場で勝ち残るための競争戦略をどう立てるかは最も重要な経営課題の1つだが、なぜ企業によってこれほど戦略に優劣が出てしまうのか。実は、流れと動きを持った「ストーリー」として戦略を捉えないと、企業は成長できないのだ。

GEのジャック・ウェルチと普通のCEOの最大の差は、普通のCEOが「優れた人」であるがゆえに、「正しいこと」にこだわり、「間違い」を回避しようとする点にある――。恒例の連載、今回もCEOの適性を引き続き喝破する。

変革には長い時間がかかる。2,3年で片がつく仕事ではない。ジャック・ウェルチとその他のCEOの最大の違いは、目指す未来に対してリアリティを持てるかどうかにあった。60歳で就任したCEOに、自分が引退した後の姿を描かせ、本気で実行させようとするのがそもそも無理である。

CEOは、大企業ともなれば何千人、何万人の中から選ばれたリーダーである。実績やリーダーシップにおいて、何かの点で卓越したものがあったからこそ、CEOにまでなったはずだ。しかし、ほとんどのCEOがウェルチのようなドラスティックな企業変革を果たせずに終わっている。これはなぜなのか。

企業変革と言えば元GEのCEOジャック・ウェルチ。当初は強烈なトップダウンで変革を推進したが、やがてボトムアップで変革の文化を企業に浸透させた。その中でウェルチが提唱した「NからVへ」という考え方は非常に興味深い。

GEの元CEO、ジャック・ウェルチは「20世紀最高の経営者」のひとりである。しかし、彼がCEO就任当時は、典型的な「嫌われ者」だった。安泰だったGEで変革を実現したウェルチの本当の偉大さはここにあるのだ。

企業変革というと、元GEのジャック・ウェルチが有名だ。しかし、その前任者、レグ・ジョーンズも大経営者であった。ジョーンズは、どんな人がトップになっても好調を維持できる会社を目指した。果たして、変革にカリスマリーダーは必要だろうか。

数回にわたって企業変革をテーマにしているが、今回は、あらためて元GEのジャック・ウェルチを取り上げる。いま振り返っても、当時のGEは決して変革するのに好条件が整っていたわけではなかったのだ。

創造的破壊という言葉は、矛盾する2つのことが要求される。企業変革や戦略転換はリポジショニングと能力再構築をどちらも必要とするのである。折り合いが悪い両者をどのように両立させるのか。そこに変革のマネジメントとリーダーシップが直面する最大の挑戦課題がある。

「創造的破壊」は企業変革でよく出てくる言葉だが、これほど「言うは易く、行うは難し」の仕事はない。そもそも「創造」と「破壊」は逆のベクトルである。とりわけ破壊が困難なのは、なぜだろうか。