大河原克行

第123回

事業開始から3年目に突入したVAIO。PC分野では、フラッグシップモデルであるVAIO Zの登場や、起死回生とされたVAIO Phone Bizの投入、ロボット生産などの受託事業への取り組みが功を奏し、2年目にして黒字化を達成した。同社の事業戦略を追った。

第122回

VAIO株式会社が、事業開始から3年目に入った。初年度は営業赤字だったものの、2年度目にして早くも黒字化を達成。成長を支えているのが、長野県安曇野市の安曇野本社工場だ。同工場を訪ね、VAIOのいまを探った。

第119回

日本IBMが都内で開催した「IBM ウーマンズ・リーダーシップ・フォーラム」は、日本国内で活躍する女性のビジネスリーダーなど約200人が来場。講演やパネルディスカッションを通じて、日本の女性リーダーのさらなる活躍に向けた提言や意見交換を行った。

第115回

米マイクロソフトは、2009年から、「Garageプロジェクト」と呼ばれる取り組みを開始している。創業から41年を経過し、全世界で約12万人の社員数を誇るマイクロソフトが、ベンチャースピリットを忘れないように再び取り込もうとするプロジェクトだ。

第58回

オムロンヘルスケアが、新たな事業コンセプト「脳・心血管疾病の発症ゼロ(イベントゼロ)」を打ち出した。それに向けた第1号製品として、2016年度内を目標に、簡便に血圧を測るための血圧計を開発する。だが、このコンセプトは、今後の同社の製品づくりや、事業の方向性を明確にするための重要な指針にもなりそうだ。オムロンヘルスケアの荻野勲社長に聞いた。

第108回

1企業あたり年額8万円という低価格で、企業のコンプライアンス問題を支援するハイテクノロジーコミュニケーションズという企業がある。従業員はわずか14名だが、日本を代表する大企業がコンプラ問題の相談に駆け込んでくるという。

第107回

「まだ、手つかずの市場が7割もある。その市場に向けたアプリを新たに投入する」――。ソフトウェア開発のMetaMoJiが、デジタルノートアプリ「GEMBA Note」を開発し、11月27日からベータ版の提供を開始した。開発したのは「一太郎」を開発したジャストシステム創業者の浮川和宣氏だ。

第105回

山形県高畠町立時沢小学校を利用した地方創生の取り組みが始まった。「熱中小学校」と呼ぶこの取り組みは、「もう一度、7歳の目で世界を見る」ことをテーマに、2010年3月に廃校となった同校舎を利用して、30代、40代の男女を中心に社会学習を行うものだ。

第104回

内閣府は、11月7日、8日の2日間、沖縄県名護市で、サイバーセキュリティに関する初めての国際会議「Cyber3 Conference Okinawa 2015」を開催した。35の国と地域から約350人が参加した会議では、官民の壁や国境を越えたサイバーセキュリティ連携の重要性が再確認された。

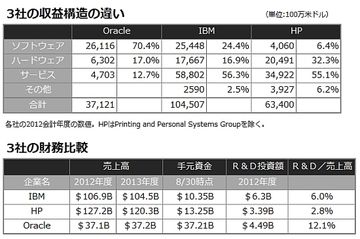

第26回

データベース事業を出発点に、いまやITの総合ベンダーへと進化してきたオラクル。近年では、IBMやHPと比較されることも多いが、収益構造・財務面でその2社とは大きな違いがある。その違いからは、ソフトウェアを機軸に技術革新を先導する姿勢を貫くオラクルの戦略がうかがえる。

第18回

業績悪化に陥るPCメーカーが相次ぐなかで一人勝ちなのがレノボである。年間出荷台数も過去最高を更新、首位のヒューレット・パッカードに肉薄する。強さの秘密を、チーフ・マーケティング・オフィサー(CMO)のデイヴィッド・ローマン氏に聞いた。

第13回

米オラクルが、9月に行われた年次イベントでクラウド戦略の強化を打ち出した。ラリー・エリソンCEOは、先行するアマゾンなどを意識し、同社が提供するのは、コモディティ化したインフラではなく、すべて同社のハードウェア製品群によって構成する基盤を提供するのが、強みとする。