宿輪純一

第22回

「新アベノミクス」では来年の参議院選を意識してか、インフレの目標の変わりに、(非常に困難ですが)景気の目標:GDP600兆円を入れました。つまりインフレから景気に軸足が移る可能性があります。つまり「旧アベノミクス」の第一の目標は「インフレ誘導」だったわけですが、「新アベノミクス」はその第一の目標は、GDPすなわち「景気(経済成長)」になったわけです。

第21回

中国の人民元国際化政策では、資金や証券の分野で、「認可・設置」という国家主導の政策が進められています。その認可では、明らかに日本と米国外しが進んでいます。基本的には、アジアと欧州の親密国にしか、認可・設置がされていないのです。

第20回

18世紀になると、日本は本格的に貨幣経済の時代を迎えます。立会所を使用した「三通貨変動相場制」、主要産物である米をベースとした「先物取引市場」、質の良い「金属鋳造技術」、そして信用をベースとした「藩札制度」から成り立つ金融システムがすでに成り立っていたのです。

第19回

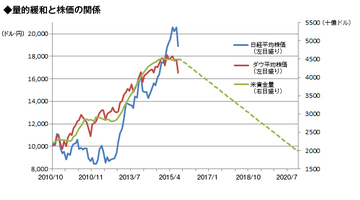

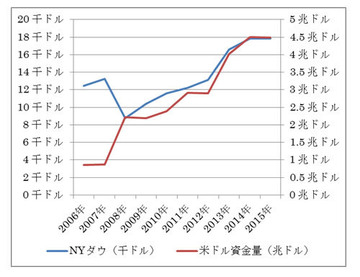

米国株価の上昇は量的緩和による資金量の増大と軌を一にしてきました。2015年7月現在で約4.5兆ドルの資金量を2020年までに2兆ドルまでに落としていくということは、米国株価(ダウ30種)は、中長期的に半額になる可能性すらあるということです。

第18回

出張や旅行で中国に行って、日本人のほとんどの方は店に入ると驚きます。価格表示に良く見た“¥”が表示されているからです。これは中国の通貨である人民元のことです。なぜ、日本円と人民元が同じ通貨記号なのでしょうか。

第17回

昔の経済学の教科書でセオリーとされていたことが、現在の市場に合わなくなってきているようです。たとえば、為替レート(相場)の分析と予想手法を変えなければならないのです。

第16回

中国は日本を始めとして先進国の金融政策を猛烈に勉強しています。中国のプチバブル崩壊に対応するために、間もなく量的金融緩和政策を導入する可能性が高いと筆者は考えています。

第15回

ギリシャはユーロ参加の時から、財政破綻状態だったともいわれています。また、地政学的な要地で、欧州の東端を占めるために特別扱いされ、それが染みついてしまったのです。

第14回

中国政府が、金融の自由化・人民元の国際化を進めていくと、上海株式は下落する可能性が高い。この動きは構造的なものでなかなか止まらないでしょう。しかしながら、中国政府は、上海株式の活況よりも人民元の国際化を進めていくという政策判断をした可能性が高いのです。つまり、株式市場よりも人民元の国際化を優先する覚悟を決めたのです。

第13回

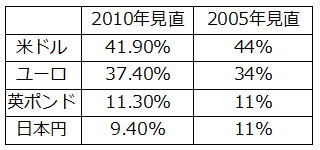

今年はIMFにとって重要な年です。IMFの通貨SDRの構成通貨の見直しが行われるからです。SDRに入る通貨は、国際通貨の中でも特に認められた「主要な通貨」です。中国はここで人民元をSDRに入れて、メリットが大きい基軸通貨のステップにしようとしています。

第12回

最近の決済はITの進化により、電子マネー・仮想通貨(ビットコイン)を始めてとして新しい決済の仕組みが開発されています。しかし、インフラの対応は多額のコストが必要となります。このような動きが、地方銀行の合併を進め、系列化(アウトソース)を強化する可能性もあるのです。

第11回

イエレンFRB議長は株価の買われ過ぎを警告していますが、その結果として米株価を、バブル崩壊ではなく、ソフトランディングさせようとしているのではないでしょうか。

第10回

年金を運用するGPIFの運用比率が変更され、株の比率が高まり50%にもなっています。かなりの高率で年金が株価連動制になっているのです。もちろん、株価には当然プラスの材料です。ただし、これで構造改革・経済強化が進むわけではありません。しかし、東京金融市場の活性化の可能性は高まります。結局のところ、金融市場の活性化は株価が上がることが大事で、金融業の強化による構造改革にもつながるのではないでしょうか。

第9回

構造改革には“つらさ”が伴う一方、国民は短期的な視点になりがちで、結果として政策は甘い方向に寄せられる傾向があります。しかし、それは政治の“制度”の問題と考えます。そのため、日本もギリシャ化する可能性があります。

第8回

中国が主導するAIIBに約50弱の国が参加することになりそうで、これによって米国主導の国際金融体制の秩序が変わる可能性もある。

第7回

今年の金融市場最大のイベントFRBの利上げは、労働市場の状況と、投票権を持った理事や議長の考え方によります。それを決める場である連邦公開市場委員会(FOMC)の日程は憶えておいたほうがいいでしょう。

第6回

人民元の基軸通貨化とAIIB(アジア・インフラ投資銀行)の拡大を進める中国の動きは欧米の通貨・国際金融体制を揺るがしはじめています。中国の通貨政策・国際金融政策はかなり戦略的なのです。

第5回

中国は様々な国の経済政策をうまく取り入れているようです。農村地帯から沿岸部への労働力の移動は、若い労働力を地方から集めた戦後の日本を思い起こさせます。さらに、通貨のオフショア化の進め方は日本から、多数の通貨を組み合わせた通貨バスケット制はシンガポールから、また通貨の流通域の拡大(国際化・基軸通貨化)は米国から学んでいるようです。

第4回

今回の格下げは、致命的な打撃にはならないでしょう。しかし、経済の専門家ではないプーチン大統領に権力が集中していることは、ロシアの経済運営は大丈夫かと不安もよぎります。

第3回

アベノミクスが始まって2年ほど経ちますが、インフレ目標の目的が庶民のためではないことに、だんだん気がつき始めているのではないでしょうか。安倍政権が企業に対して「給料を上げよ」と盛んに言っているのは、その後ろめたさがゆえ、と思えてなりません。